30

Abb. 88.

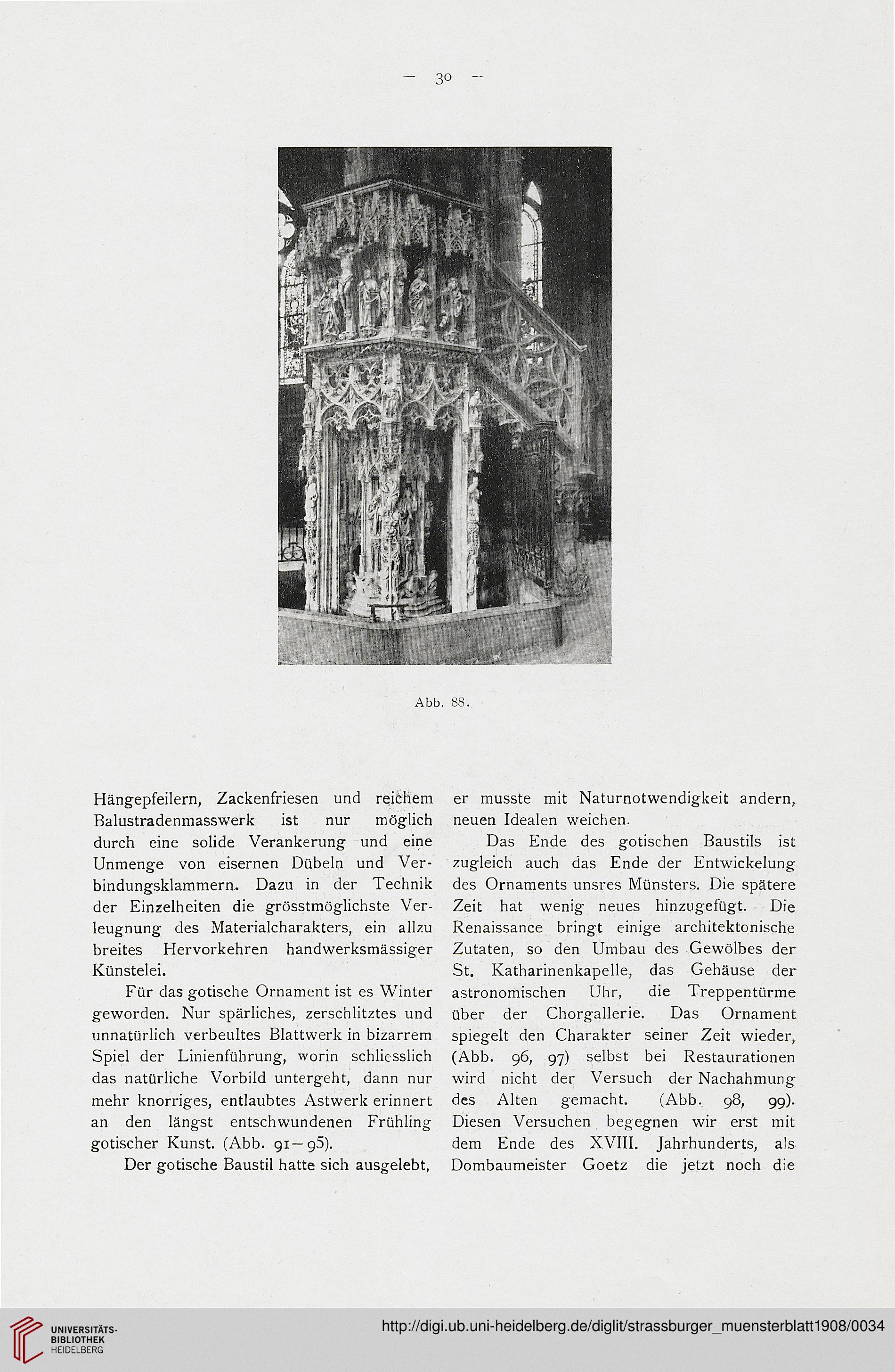

Hängepfeilern, Zackenfriesen und reichem

Balustradenmasswerk ist nur möglich

durch eine solide Verankerung und eine

Unmenge von eisernen Dübeln und Ver-

bindungsklammern. Dazu in der Technik

der Einzelheiten die grösstmöglichste Ver-

leugnung des Materialcharakters, ein allzu

breites Hervorkehren handwerksmässiger

Künstelei.

Für das gotische Ornament ist es Winter

geworden. Nur spärliches, zerschlitztes und

unnatürlich verbeultes Blattwerk in bizarrem

Spiel der Linienführung, worin schliesslich

das natürliche Vorbild untergeht, dann nur

mehr knorriges, entlaubtes Astwerk erinnert

an den längst entschwundenen Frühling

gotischer Kunst. (Abb. 91—95).

Der gotische Baustil hatte sich ausgelebt,

er musste mit Naturnotwendigkeit andern,

neuen Idealen weichen.

Das Ende des gotischen Baustils ist

zugleich auch das Ende der Entwickelung

des Ornaments unsres Münsters. Die spätere

Zeit hat wenig neues hinzugefügt. Die

Renaissance bringt einige architektonische

Zutaten, so den Umbau des Gewölbes der

St. Katharinenkapelle, das Gehäuse der

astronomischen Uhr, die Treppentürme

über der Chorgallerie. Das Ornament

spiegelt den Charakter seiner Zeit wieder,

(Abb. 96, 97) selbst bei Restaurationen

wird nicht der Versuch der Nachahmung

des Alten gemacht. (Abb. 98, 99).

Diesen Versuchen begegnen wir erst mit

dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, als

Dombaumeister Goetz die jetzt noch die

Abb. 88.

Hängepfeilern, Zackenfriesen und reichem

Balustradenmasswerk ist nur möglich

durch eine solide Verankerung und eine

Unmenge von eisernen Dübeln und Ver-

bindungsklammern. Dazu in der Technik

der Einzelheiten die grösstmöglichste Ver-

leugnung des Materialcharakters, ein allzu

breites Hervorkehren handwerksmässiger

Künstelei.

Für das gotische Ornament ist es Winter

geworden. Nur spärliches, zerschlitztes und

unnatürlich verbeultes Blattwerk in bizarrem

Spiel der Linienführung, worin schliesslich

das natürliche Vorbild untergeht, dann nur

mehr knorriges, entlaubtes Astwerk erinnert

an den längst entschwundenen Frühling

gotischer Kunst. (Abb. 91—95).

Der gotische Baustil hatte sich ausgelebt,

er musste mit Naturnotwendigkeit andern,

neuen Idealen weichen.

Das Ende des gotischen Baustils ist

zugleich auch das Ende der Entwickelung

des Ornaments unsres Münsters. Die spätere

Zeit hat wenig neues hinzugefügt. Die

Renaissance bringt einige architektonische

Zutaten, so den Umbau des Gewölbes der

St. Katharinenkapelle, das Gehäuse der

astronomischen Uhr, die Treppentürme

über der Chorgallerie. Das Ornament

spiegelt den Charakter seiner Zeit wieder,

(Abb. 96, 97) selbst bei Restaurationen

wird nicht der Versuch der Nachahmung

des Alten gemacht. (Abb. 98, 99).

Diesen Versuchen begegnen wir erst mit

dem Ende des XVIII. Jahrhunderts, als

Dombaumeister Goetz die jetzt noch die