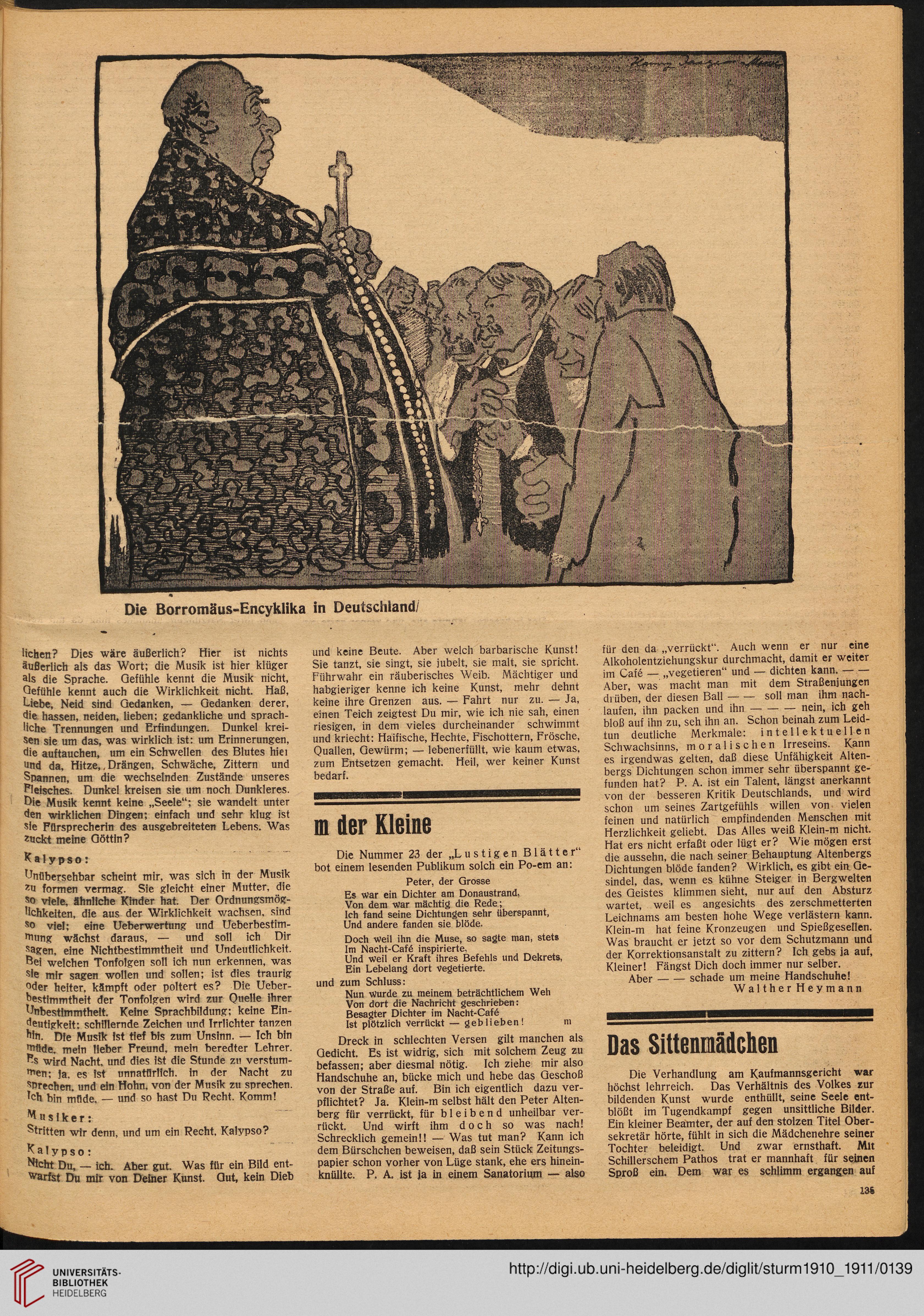

Die Borromäus-Encyklika in Deutschiand/

üchen? Dies wäre äußerlich? Hier ist nichts

äußerlich als das Wort; die Musik ist hier klüger

als die Sprache. Qefiihle kennt die Musik nicht,

Gefiihle kennt auch die Wirklichkeit nicht. Haß,

Uebe, Neid sind Qedanken, — Qedanken derer,

die hassen, neiden, lieben; gedankliche und sprach-

•iche Trennungen und Erfindungen. Dunkel krei-

sen sie um das, was wirklich ist: um Erinnerungen,

die auftauchen, um ein Schwellen des Blutes hiei

und da, Hitze,. Drängen, Schwäche, Zittern und

Spannen, um die wechselnden Zustände unseres

Pleisches. Dunkel kreisen sie um noch Dunkleres.

Die Musik kennt keine „Seele“; sie wandelt unter

den wirklichen Dingen; einfach und sehr klug ist

sie Fürsprecherin des ausgebreiteten Lebens. Was

^uckt meine Qöttin?

^aly pso:

Dnübersehbar scheint mir, was sich in der Musik

formen vermag. Sie gleicht einer Mutter, die

viele, ähnliche Kinder hat. Der Ordnungsmög-

•ichkeiten, die aus der Wirklichkeit v/achsen, sind

so viel; eine Ueberwertung und Ueberbestim-

^ung wächst daraus, — und soll ich Dir

sugen, eine Nichtbestimmtheit und Undeutlichkeit.

Dei welchen Tonfolgen soll ich nun erkennen, was

sfe mir sagen wollen und sollen; ist dies traurig

°der heiter, kämpft oder poltert es? Die Ueber-

J’estimmtheit der Tonfolgen wird zur Quelle ihrer

Dnbestlmmtheit. Kelne Sprachbildung; keine Ein-

deutigkeit: schillernde Zeichen und Trrlichter tanzen

"in. Dle Musik Ist tlef bis zum Unsinn. — Ich bin

'Jhde, meln Heber Freund, mein beredter Lehrer.

wird Nacht, und dies iSt die Stunde zu verstum-

men; la, es ist unnatflrlich. in der Nacht zu

sprechen. und ein Hohn. von der Musik zu sprechen.

* ch bin mflde. — und so hast Du Recht. Komm!

^ u s I k e r ;

^tritten wlr denn, und um ein Recht, Kalypso?

^ a I y p s o :

Nicht Du, — ich. Aber gut. Was für ein Bild ent-

^arfst Du mlr von Deiner Kunst. Qut, kein Dieb

und keine Beute. Aber welch barbarische Kunst!

Sie tanzt, sie singt, sie jubelt, sie malt, sie spricht.

Fiihrwahr ein räuberisches Weib. Mächtiger und

habgieriger kenne ich keine Kunst, mehr dehnt

keine ihre Grenzen aus. — Fahrt nur zu. — Ja,

einen Teich zeigtest Du mir, wie ich nie sah, einen

riesigen, in dem vieles durcheinander schwimmt

und kriecht: Haifische, Hechte, Fischottern, Frösche,

Quallen, Gewürm; — lebenerfüllt, wie kaum etwas,

zum Entsetzen gemacht. Heil, wer keiner Kunst

bedarf.

m der Kleine

Die Nummer 23 der „L u s t i g e n B1 ä 11 e r“

bot einem lesenden Publikum solch ein Po-em an:

Peter, der Grosse

Es war ein Dichter am Donaustrand,

Von dem war mächtig die Rede;

Ich fand seine Dichtungen sehr überspannt,

Und andere fanden sie blöde.

Doch weil ihn die Muse, so sagte man, stets

Im Nacht-Cafö inspirierte,

Und weil er Kraft ihres Befehls und Dekrets,

Ein Lebelang dort vegetierte.

und zum Schluss:

Nun Wurde zu meinem beträchtlichem Weh

Von dort die Nachricht geschrieben:

Besagter Dichter im Nacht-Cafe

Ist plötzlich Verrückt — geblieben! m

Dreck in schlechten Versen gilt manchen als

Qedicht. Es ist widrig, sich mit solchem Zeug zu

befassen; aber diesmal nötig. Ich ziehe mir aiso

Handschuhe an, bücke mich und hebe das Geschoß

von der Straße auf. Bin ich eigentlich dazu ver-

pflichtet? Ja. Klein-m selbst hält den Peter Alten-

berg für verrückt, für b 1 e i b e n d unheilbar ver-

rückt. Und v/irft ihm doch so was nach!

Schrecklich gemein!! — Was tut man? Kann ich

dem Bürschchen beweisen, daß sein Stück Zeitungs-

papier schon vorher von Lüge stank, ehe ers hinein-

knüllte. P. A. ist ja in einem Sanatorium — also

für den da „verrückt“. Auch wenn er nur eine

Alkoholentziehungskur durchmacht, damit er weiter

im Cafe — „vegetieren“ und — dichten kann.-

Aber, was macht man mit dem Straßenjungen

drüben, der diesen Ball-soll man ihm nach-

laufen, ihn packen und ihn-nein, ich geh

bloß auf ihn zu, seh ihn an. Schon beinah zum Leid-

tun deutliche Merkmale: intellektuellen

Schwachsinns, moralischen Irreseins. Kann

es irgendwas gelten, daß diese Unfähigkeit Alten-

bergs Dichtungen schon immer sehr überspannt ge-

funden hat? P. A. ist ein Talent, längst anerkannt

von der besseren Kritik Deutschlands, und wird

schon um seines Zartgefühls willen von vielen

feinen und natürlich empfindenden Menschen mit

Herzlichkeit geliebt. Das Alles weiß Klein-m nicht.

Hat ers nicht erfaßt oder lügt er? Wie mögen erst

die aussehn, die nach seiner Behauptung Altenbergs

Dichtungen blöde fanden? Wirklich, es gibt ein Qe-

sindel, das, wenn es kühne Steiger in Bergwelten

des Qeistes klimmen sieht, nur auf den Absturz

wartet, weil es angesichts des zerschmetterten

Leichnams am besten hohe Wege verlästern kann.

Klein-m hat feine Kronzeugen und Spießgesellen.

Was braucht er jetzt so vor dem Schutzmann und

der Korrektionsanstalt zu zittern? Ich gebs ja auf,

Kleiner! Fängst Dich doch immer nur selber.

Aber-schade um meine Handschuhe!

Walther Heymann

Das Sittenmädchen

Die Verhandlung am Kaufmannsgericht war

höchst lehrreich. Das Verhältnis des Volkes zur

bildenden Kunst wurde enthüllt, seine Seele ent-

blößt im Tugendkampf gegen unsittliche Bilder.

Ein kieiner Beamter, der auf den stolzen Titel Ober-

sekretär hörte, fühlt in sich die Mädchenehre seiner

Tochter beleidigt. Und zwar ernsthaft. Mlt

Schillerschem Pathos trat er mannhaft für seinen

Sproß ein. Dem war es schlimm ergangen auf

136

üchen? Dies wäre äußerlich? Hier ist nichts

äußerlich als das Wort; die Musik ist hier klüger

als die Sprache. Qefiihle kennt die Musik nicht,

Gefiihle kennt auch die Wirklichkeit nicht. Haß,

Uebe, Neid sind Qedanken, — Qedanken derer,

die hassen, neiden, lieben; gedankliche und sprach-

•iche Trennungen und Erfindungen. Dunkel krei-

sen sie um das, was wirklich ist: um Erinnerungen,

die auftauchen, um ein Schwellen des Blutes hiei

und da, Hitze,. Drängen, Schwäche, Zittern und

Spannen, um die wechselnden Zustände unseres

Pleisches. Dunkel kreisen sie um noch Dunkleres.

Die Musik kennt keine „Seele“; sie wandelt unter

den wirklichen Dingen; einfach und sehr klug ist

sie Fürsprecherin des ausgebreiteten Lebens. Was

^uckt meine Qöttin?

^aly pso:

Dnübersehbar scheint mir, was sich in der Musik

formen vermag. Sie gleicht einer Mutter, die

viele, ähnliche Kinder hat. Der Ordnungsmög-

•ichkeiten, die aus der Wirklichkeit v/achsen, sind

so viel; eine Ueberwertung und Ueberbestim-

^ung wächst daraus, — und soll ich Dir

sugen, eine Nichtbestimmtheit und Undeutlichkeit.

Dei welchen Tonfolgen soll ich nun erkennen, was

sfe mir sagen wollen und sollen; ist dies traurig

°der heiter, kämpft oder poltert es? Die Ueber-

J’estimmtheit der Tonfolgen wird zur Quelle ihrer

Dnbestlmmtheit. Kelne Sprachbildung; keine Ein-

deutigkeit: schillernde Zeichen und Trrlichter tanzen

"in. Dle Musik Ist tlef bis zum Unsinn. — Ich bin

'Jhde, meln Heber Freund, mein beredter Lehrer.

wird Nacht, und dies iSt die Stunde zu verstum-

men; la, es ist unnatflrlich. in der Nacht zu

sprechen. und ein Hohn. von der Musik zu sprechen.

* ch bin mflde. — und so hast Du Recht. Komm!

^ u s I k e r ;

^tritten wlr denn, und um ein Recht, Kalypso?

^ a I y p s o :

Nicht Du, — ich. Aber gut. Was für ein Bild ent-

^arfst Du mlr von Deiner Kunst. Qut, kein Dieb

und keine Beute. Aber welch barbarische Kunst!

Sie tanzt, sie singt, sie jubelt, sie malt, sie spricht.

Fiihrwahr ein räuberisches Weib. Mächtiger und

habgieriger kenne ich keine Kunst, mehr dehnt

keine ihre Grenzen aus. — Fahrt nur zu. — Ja,

einen Teich zeigtest Du mir, wie ich nie sah, einen

riesigen, in dem vieles durcheinander schwimmt

und kriecht: Haifische, Hechte, Fischottern, Frösche,

Quallen, Gewürm; — lebenerfüllt, wie kaum etwas,

zum Entsetzen gemacht. Heil, wer keiner Kunst

bedarf.

m der Kleine

Die Nummer 23 der „L u s t i g e n B1 ä 11 e r“

bot einem lesenden Publikum solch ein Po-em an:

Peter, der Grosse

Es war ein Dichter am Donaustrand,

Von dem war mächtig die Rede;

Ich fand seine Dichtungen sehr überspannt,

Und andere fanden sie blöde.

Doch weil ihn die Muse, so sagte man, stets

Im Nacht-Cafö inspirierte,

Und weil er Kraft ihres Befehls und Dekrets,

Ein Lebelang dort vegetierte.

und zum Schluss:

Nun Wurde zu meinem beträchtlichem Weh

Von dort die Nachricht geschrieben:

Besagter Dichter im Nacht-Cafe

Ist plötzlich Verrückt — geblieben! m

Dreck in schlechten Versen gilt manchen als

Qedicht. Es ist widrig, sich mit solchem Zeug zu

befassen; aber diesmal nötig. Ich ziehe mir aiso

Handschuhe an, bücke mich und hebe das Geschoß

von der Straße auf. Bin ich eigentlich dazu ver-

pflichtet? Ja. Klein-m selbst hält den Peter Alten-

berg für verrückt, für b 1 e i b e n d unheilbar ver-

rückt. Und v/irft ihm doch so was nach!

Schrecklich gemein!! — Was tut man? Kann ich

dem Bürschchen beweisen, daß sein Stück Zeitungs-

papier schon vorher von Lüge stank, ehe ers hinein-

knüllte. P. A. ist ja in einem Sanatorium — also

für den da „verrückt“. Auch wenn er nur eine

Alkoholentziehungskur durchmacht, damit er weiter

im Cafe — „vegetieren“ und — dichten kann.-

Aber, was macht man mit dem Straßenjungen

drüben, der diesen Ball-soll man ihm nach-

laufen, ihn packen und ihn-nein, ich geh

bloß auf ihn zu, seh ihn an. Schon beinah zum Leid-

tun deutliche Merkmale: intellektuellen

Schwachsinns, moralischen Irreseins. Kann

es irgendwas gelten, daß diese Unfähigkeit Alten-

bergs Dichtungen schon immer sehr überspannt ge-

funden hat? P. A. ist ein Talent, längst anerkannt

von der besseren Kritik Deutschlands, und wird

schon um seines Zartgefühls willen von vielen

feinen und natürlich empfindenden Menschen mit

Herzlichkeit geliebt. Das Alles weiß Klein-m nicht.

Hat ers nicht erfaßt oder lügt er? Wie mögen erst

die aussehn, die nach seiner Behauptung Altenbergs

Dichtungen blöde fanden? Wirklich, es gibt ein Qe-

sindel, das, wenn es kühne Steiger in Bergwelten

des Qeistes klimmen sieht, nur auf den Absturz

wartet, weil es angesichts des zerschmetterten

Leichnams am besten hohe Wege verlästern kann.

Klein-m hat feine Kronzeugen und Spießgesellen.

Was braucht er jetzt so vor dem Schutzmann und

der Korrektionsanstalt zu zittern? Ich gebs ja auf,

Kleiner! Fängst Dich doch immer nur selber.

Aber-schade um meine Handschuhe!

Walther Heymann

Das Sittenmädchen

Die Verhandlung am Kaufmannsgericht war

höchst lehrreich. Das Verhältnis des Volkes zur

bildenden Kunst wurde enthüllt, seine Seele ent-

blößt im Tugendkampf gegen unsittliche Bilder.

Ein kieiner Beamter, der auf den stolzen Titel Ober-

sekretär hörte, fühlt in sich die Mädchenehre seiner

Tochter beleidigt. Und zwar ernsthaft. Mlt

Schillerschem Pathos trat er mannhaft für seinen

Sproß ein. Dem war es schlimm ergangen auf

136