Frühchristliches. — Feuersignale auf Säulen

19

der Firma Victoria, nach Garrucci, a. a. 0. VI, tavi 486, 20, in Abb. 18 wiederholt. Neben einem Segelschiff auf den

Wellen steht rechts ein vierstöckiger Turm mit senkrecht gekanteten Geschossen, oben Feuer, und in jedem Geschoß

eine große Rundbogentüre. Der Umstand, daß vier, nicht drei

Geschosse gezeichnet sind, — wenn anders die Zeichnung über-

haupt genau zu nehmen ist —, läßt in ihr wieder den Leucht-

turm von Ostia, nicht den von Alexandria vermuten; denn jener

hatte im Unterschied vom Pharos tatsächlich vier, nicht nur

drei Stockwerke. Auch wäre bei einer römischen Katakombe

eine Beziehung gerade auf diesen Bau wohl verständlich.

Für den alexandrinischen Pharos also ergeben diese spär-

lichen frühchristlichen, immer symbolisch gedachten Darstel-

lungen nichs Neues.

6. Andere antike Leuchttürme

Zu einer Geschichte der antiken Leuchttürme überhaupt —

von etwa 20 Türmen sind Baureste oder Nachrichten erhalten -

fehlt es noch zu sehr an Vorarbeiten und Einzeluntersuchungen.

Es ist aber ohne solche kaum weiter zu kommen, als die schon

vorhandenen Aufzählungen angeben, deren älteste bei Mont-

faucon Supplem. IV, p. 139 steht, die letzte, von M. Buchwald

im Anschluß an Veitmeyer (Leuchtfeuer und Leuchtapparate,

S. 172 aus den „Travaux publics de La France" wiederholte Liste)

im Prometheus 1905, 550 ff. Ich will darum hier nur solche

Punkte herausheben, die für den alexandrinischen Pharos von

Wichtigkeit sind.

Es scheint der Pharos von Alexandria in der Tat der „Erst-

ling" seiner Art gewesen zu sein, wie ihn Adler nennt. Er war

wirklich der erste Leuchtturm überhaupt. Der knapp vor seiner Erbauung ge-

schriebene Periplus des Skylax (2. Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr.) nennt noch keinen

einzigen Leuchtturm an den Küsten des Mittelländischen Meeres, die er alle ringsum

beschreibt. Die Insel Pharos ist da noch eptiuoc, aber schon ausgezeichnet durch

Xiuevtc ttoXXoL Dann tauchen im 5. Jahrh. v. Chr. Bauwerke auf, welche ausschließlich den Zweck haben, Feuersignale

für die Schiffahrt zu tragen. Es sind noch keine Türme, nur Säulen. So aus klassischer Zeit, wohl noch aus dem

5. Jahrh., die beiden Feuersignale an der Hafeneinfahrt zum Piräus: beiderseits am Ufer offen brennende Feuer auf

freistehenden Einzelsäulen. Diese erhoben sich auf einer kreisrunden Sockelplatte von 6—7 m Durchmesser, aus

einzelnen unkanellierten Trommeln aufgebaut und trugen ein jonisches Volutenkopfstück; der Schaft hatte etwa 10 m

Höhe bei 1,65 m Durchmesser. An dem Fuße dieser Leuchtsäulen lagen die Gräber der Ertrunkenen, unmittelbar

bei der südlichen Säule das Grab des Themistokles.1)

Eine solche Feuersäule an felsiger Bucht erscheint auch auf dem Grottenmosaik von Praeneste, Bull. comm. 1904,

tav. VI—VII. Man sieht eine schlanke korinthische Säule, oben rotflammendes Feuer, am Schafte ovale Schilde auf-

gehängt, unten an der halbrunden Exedrabank ein Ruder und einen Dreizack; davor auf niedriger Stufenplattform einen

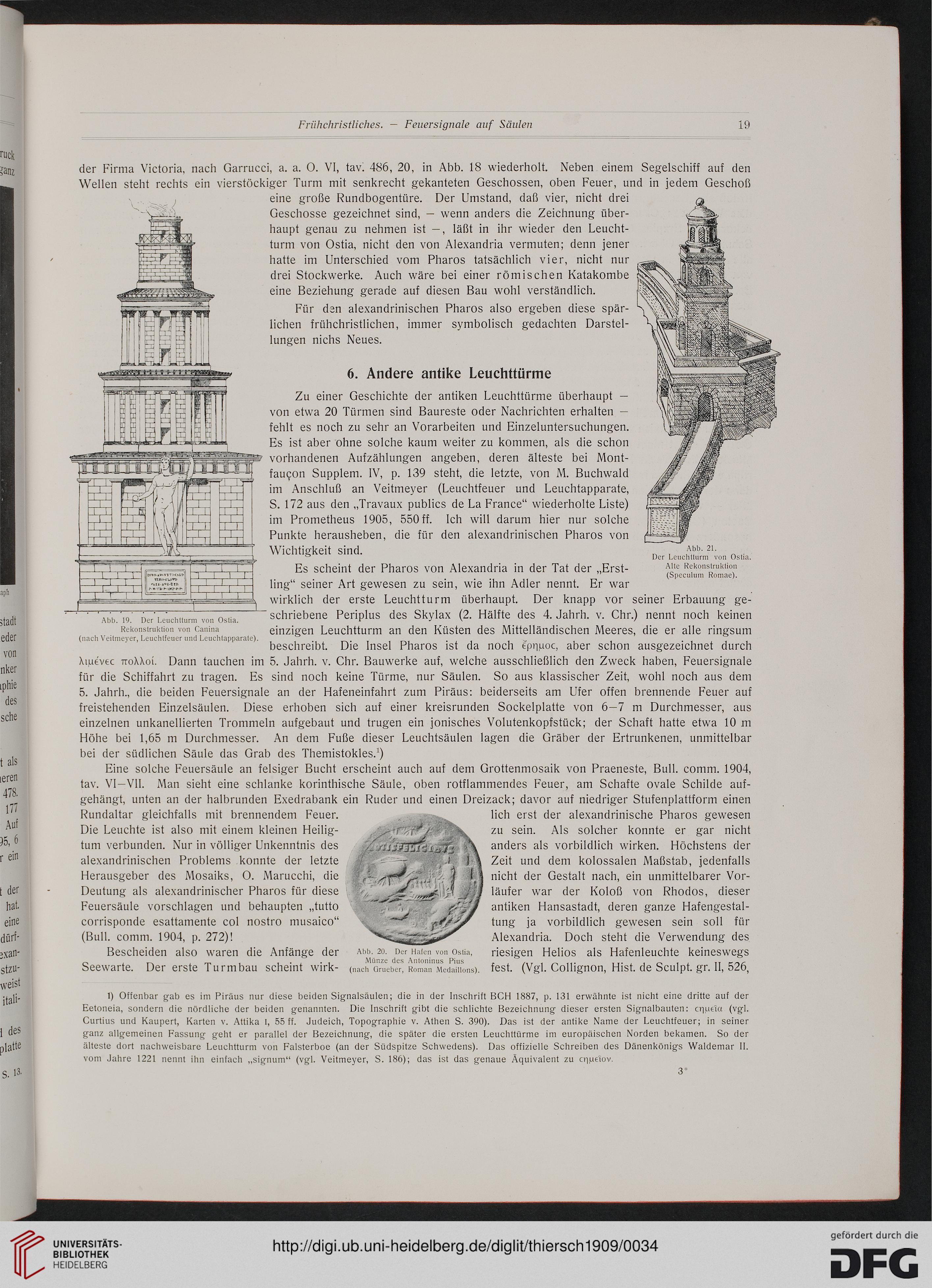

Abb. 21.

Der Leuchtturm von Ostia.

Alte Rekonstruktion

(Speculum Romae).

Abb. 19. Der Leuchtturm von Ostia.

Rekonstruktion von Canina

(nach Veitmeyer, Leuchtfeuer und Leuchtapparate).

Rundaltar gleichfalls mit brennendem Feuer.

Die Leuchte ist also mit einem kleinen Heilig-

tum verbunden. Nur in völliger Unkenntnis des

alexandrinischen Problems konnte der letzte

Herausgeber des Mosaiks, O. Marucchi, die

Deutung als alexandrinischer Pharos für diese

Feuersäule vorschlagen und behaupten „tutto

corrisponde esattamente col nostro musaico"

(Bull. comm. 1904, p. 272)!

Bescheiden also waren die Anfänge der

Seewarte. Der erste Turmbau scheint wirk-

Abb. 20. Der Hafen von Ostia,

Münze des Antoninus Pius

(nach Grueber, Roman Medaillons).

lieh erst der alexandrinische Pharos gewesen

zu sein. Als solcher konnte er gar nicht

anders als vorbildlich wirken. Höchstens der

Zeit und dem kolossalen Maßstab, jedenfalls

nicht der Gestalt nach, ein unmittelbarer Vor-

läufer war der Koloß von Rhodos, dieser

antiken Hansastadt, deren ganze Hafengestal-

tung ja vorbildlich gewesen sein soll für

Alexandria. Doch steht die Verwendung des

riesigen Helios als Hafenleuchte keineswegs

fest. (Vgl. Collignon, Hist. de Sculpt. gr. II, 526,

1) Offenbar gab es im Piräus nur diese beiden Signalsäulen; die in der Inschrift BCH 1887, p. 131 erwähnte ist nicht eine dritte auf der

Eetoneia, sondern die nördliche der beiden genannten. Die Inschrift gibt die schlichte Bezeichnung dieser ersten Signalbauten: ciintiu (vgl.

Curtius und Kaupert, Karten v. Attika [, 55 ff. Judeich, Topographie v. Athen S. 390). Das ist der antike Name der Leuchtfeuer; in seiner

ganz allgemeinen Fassung geht er parallel der Bezeichnung, die später die ersten Leuchttürme im europäischen Norden bekamen. So der

älteste dort nachweisbare Leuchtturm von Falsterboe (an der Südspitze Schwedens). Das offizielle Schreiben des Dänenkönigs Waldemar II.

vom Jahre 1221 nennt ihn einfach „Signum" (vgl. Veitmeyer, S. 186); das ist das genaue Äquivalent zu cn.utiov.

3'

19

der Firma Victoria, nach Garrucci, a. a. 0. VI, tavi 486, 20, in Abb. 18 wiederholt. Neben einem Segelschiff auf den

Wellen steht rechts ein vierstöckiger Turm mit senkrecht gekanteten Geschossen, oben Feuer, und in jedem Geschoß

eine große Rundbogentüre. Der Umstand, daß vier, nicht drei

Geschosse gezeichnet sind, — wenn anders die Zeichnung über-

haupt genau zu nehmen ist —, läßt in ihr wieder den Leucht-

turm von Ostia, nicht den von Alexandria vermuten; denn jener

hatte im Unterschied vom Pharos tatsächlich vier, nicht nur

drei Stockwerke. Auch wäre bei einer römischen Katakombe

eine Beziehung gerade auf diesen Bau wohl verständlich.

Für den alexandrinischen Pharos also ergeben diese spär-

lichen frühchristlichen, immer symbolisch gedachten Darstel-

lungen nichs Neues.

6. Andere antike Leuchttürme

Zu einer Geschichte der antiken Leuchttürme überhaupt —

von etwa 20 Türmen sind Baureste oder Nachrichten erhalten -

fehlt es noch zu sehr an Vorarbeiten und Einzeluntersuchungen.

Es ist aber ohne solche kaum weiter zu kommen, als die schon

vorhandenen Aufzählungen angeben, deren älteste bei Mont-

faucon Supplem. IV, p. 139 steht, die letzte, von M. Buchwald

im Anschluß an Veitmeyer (Leuchtfeuer und Leuchtapparate,

S. 172 aus den „Travaux publics de La France" wiederholte Liste)

im Prometheus 1905, 550 ff. Ich will darum hier nur solche

Punkte herausheben, die für den alexandrinischen Pharos von

Wichtigkeit sind.

Es scheint der Pharos von Alexandria in der Tat der „Erst-

ling" seiner Art gewesen zu sein, wie ihn Adler nennt. Er war

wirklich der erste Leuchtturm überhaupt. Der knapp vor seiner Erbauung ge-

schriebene Periplus des Skylax (2. Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr.) nennt noch keinen

einzigen Leuchtturm an den Küsten des Mittelländischen Meeres, die er alle ringsum

beschreibt. Die Insel Pharos ist da noch eptiuoc, aber schon ausgezeichnet durch

Xiuevtc ttoXXoL Dann tauchen im 5. Jahrh. v. Chr. Bauwerke auf, welche ausschließlich den Zweck haben, Feuersignale

für die Schiffahrt zu tragen. Es sind noch keine Türme, nur Säulen. So aus klassischer Zeit, wohl noch aus dem

5. Jahrh., die beiden Feuersignale an der Hafeneinfahrt zum Piräus: beiderseits am Ufer offen brennende Feuer auf

freistehenden Einzelsäulen. Diese erhoben sich auf einer kreisrunden Sockelplatte von 6—7 m Durchmesser, aus

einzelnen unkanellierten Trommeln aufgebaut und trugen ein jonisches Volutenkopfstück; der Schaft hatte etwa 10 m

Höhe bei 1,65 m Durchmesser. An dem Fuße dieser Leuchtsäulen lagen die Gräber der Ertrunkenen, unmittelbar

bei der südlichen Säule das Grab des Themistokles.1)

Eine solche Feuersäule an felsiger Bucht erscheint auch auf dem Grottenmosaik von Praeneste, Bull. comm. 1904,

tav. VI—VII. Man sieht eine schlanke korinthische Säule, oben rotflammendes Feuer, am Schafte ovale Schilde auf-

gehängt, unten an der halbrunden Exedrabank ein Ruder und einen Dreizack; davor auf niedriger Stufenplattform einen

Abb. 21.

Der Leuchtturm von Ostia.

Alte Rekonstruktion

(Speculum Romae).

Abb. 19. Der Leuchtturm von Ostia.

Rekonstruktion von Canina

(nach Veitmeyer, Leuchtfeuer und Leuchtapparate).

Rundaltar gleichfalls mit brennendem Feuer.

Die Leuchte ist also mit einem kleinen Heilig-

tum verbunden. Nur in völliger Unkenntnis des

alexandrinischen Problems konnte der letzte

Herausgeber des Mosaiks, O. Marucchi, die

Deutung als alexandrinischer Pharos für diese

Feuersäule vorschlagen und behaupten „tutto

corrisponde esattamente col nostro musaico"

(Bull. comm. 1904, p. 272)!

Bescheiden also waren die Anfänge der

Seewarte. Der erste Turmbau scheint wirk-

Abb. 20. Der Hafen von Ostia,

Münze des Antoninus Pius

(nach Grueber, Roman Medaillons).

lieh erst der alexandrinische Pharos gewesen

zu sein. Als solcher konnte er gar nicht

anders als vorbildlich wirken. Höchstens der

Zeit und dem kolossalen Maßstab, jedenfalls

nicht der Gestalt nach, ein unmittelbarer Vor-

läufer war der Koloß von Rhodos, dieser

antiken Hansastadt, deren ganze Hafengestal-

tung ja vorbildlich gewesen sein soll für

Alexandria. Doch steht die Verwendung des

riesigen Helios als Hafenleuchte keineswegs

fest. (Vgl. Collignon, Hist. de Sculpt. gr. II, 526,

1) Offenbar gab es im Piräus nur diese beiden Signalsäulen; die in der Inschrift BCH 1887, p. 131 erwähnte ist nicht eine dritte auf der

Eetoneia, sondern die nördliche der beiden genannten. Die Inschrift gibt die schlichte Bezeichnung dieser ersten Signalbauten: ciintiu (vgl.

Curtius und Kaupert, Karten v. Attika [, 55 ff. Judeich, Topographie v. Athen S. 390). Das ist der antike Name der Leuchtfeuer; in seiner

ganz allgemeinen Fassung geht er parallel der Bezeichnung, die später die ersten Leuchttürme im europäischen Norden bekamen. So der

älteste dort nachweisbare Leuchtturm von Falsterboe (an der Südspitze Schwedens). Das offizielle Schreiben des Dänenkönigs Waldemar II.

vom Jahre 1221 nennt ihn einfach „Signum" (vgl. Veitmeyer, S. 186); das ist das genaue Äquivalent zu cn.utiov.

3'