• 1906

Gedicht: „Am Birkenbaum", das er schon als nennzehnjähriger Jüng-

ling begonnen und jetzt erst beendete, „des Volkes nahenden Welttags

Sieg" im Geiste voraus.

Mit welcher Hoffnung er in das Eril ging, das bezeugt das leiden-

schaftliche Gedicht, dem er denselben Namen gab, wie einst dein Schiffe,

das ihn von Albions Kreidefelsen herübergetragcn hatte. „Revolution"

heißt's, und also hebt es an:

„Und ob ihr sie, ein edel Wild, mit euren Henkersknechten fingt;

Und ob ihr unterm Festungswall standrechten die Gefangnen gingt;

Und ob sie längst der Hügel deckt, auf dessen Grün ums Morgenroth

Die junge Bäurin Kränze legt — doch sag' ich euch: sie ist nicht todt!

Und ob ihr von der hohen Stirn das wehnde Lockenhaar ihr schort;

Und ob ihr zu Genossen ihr den Mörder und den Dieb erkort;

Und ob sie Zuchthanskleider trägt, im Schooß den Napf voll Erbsenbrei;

Und ob sie Werg und Wolle spinnt — doch sag' ich kühn euch: sie ist frei.

Und ob ihr ins Exil sie jagt, von Lande sie zu Lande hetzt;

Und ob sie fremde Herde sucht, und stumm sich in die Asche setzt;

Und ob sie wunde Sohlen taucht in ferner Wasserströme Lauf —

Doch ihre Harfe nimmermehr an Babels Weiden hängt sie aus!

O nein, was sic den Wassern singt, ist nicht der Schmerz und nicht die

Schmach —

Ist Siegeslied, Triumpheslied, Lied von der Zukunft großem Tag!

Der Zukunft, die nicht fern mehr ist! Sie spricht mit dreistem Prophezei'n,

So gut wie weiland euer Gott: Ich war, ich bin — ich werde sein!

Ich werde sein, und wiederum voraus den Völkern werd' ich gehn!"

Siebzehn lange Jahre seines Lebens verschlang das Eril. Von der

Amnestie bei dem Thronwechsel in Preußen konnte er nicht prositiren;

denn Bedingting war, um sie zu bitten und sich den Gerichten zn

stellen. Freiligrath, hinter dem ein Steckbrief erlassen und der auch

in den Kölner Kommuniftenprozeß schmachvollen Angedenkens hinein-

gezerrt worden war, durfte zwar sicher sein, daß er jetzt frcigesprochen

werden würde; aber unr Gnade bitten, das gewann er sich nicht ab. Nicht

jetzt, noch als er 1868 znrückkehrte, nachdem die Schweizer Bank in

London, deren langjähriger Disponent er gewesen, aufgelöst worden, er

mit den Seinigen mittellos dastand und die Dankbarkeit des deutschen

Volkes ihm ein sorgenfreies Alter schuf. Die preußische Polizei störte

die festlichen Begrüßungen nicht, mit denen er am Rhein und in seiner

Vaterstadt empfangen wurde. Er aber wollte selbst die stillschweigende

Gnade nicht über sich ergehen lassen, und richtete sich daher für den Rest

seines Lebens in Cannstatt am Neckar häuslich ein.

Was er seit der Verbannung und in Deutschland bis zu seinem

Tode gedichtet hat, darf man als höhere Gelegenheitspoesie bezeichnen

und bezog sich vorwiegend auf Familienereignisse. Erwähnt müssen aber

noch seine meisterhaften Verdeutschungen französischer, englischer und

italienischer Dichtungen werden, deren erste bis in seine Lehrzeit in

Soest zurückreichcn. Auch bei den Uebersetzungen bestimmte seine Aus-

wahl hauptsächlich der politische oder soziale Inhalt.

Nicht wenige seiner alten Freunde und Kampfgenossen waren im

Laufe der Zeit sich selbst untreu geworden und von dem Banner der

Freiheit zur preußischen Spitze abgefallen. Freiligrath aber blieb

fest in seiner Ueberzeugung, trotz der sogenannten neuen Aera, trotz

1866 und 1870. Zeuge dessen ist sein Brief vom April 1874 an

Berthold Auerbach, der in seinem Roman „Waldfried" das Streben

und das Hoffen ihrer Jugend als verwirklicht durch das neue deutsche

Reich schildert. Er schreibt: „Ich brauche Dich nicht daran zu erinnern,

wie ich in den Tagen der Gefahr mich rückhaltlos auf die nationale

Seite gestellt habe. Daß ich darum aber das „Reich", wie es aus dem

Kampfe hervorgegangen ist, für das Höchste halten sollte, für das Ideal,

nachdem wir Alle gestrebt, für das wir Kerker und Eril nicht gescheut

haben, das lieber Heinrich Waldfried, fällt mir nicht ein. Ich acceptire

die Dinge, ivie sie sind, als eine zeitweilige Nothwendigkeit, aber ich

begeistere mich nicht dafür. Ich ehre Deine Ansicht, weil ich weiß, daß sie

auf Wahrheit und ehrlicher Ueberzeugung beruht, aber ich theile sie nicht."

Zwei Jahre später legte ihn der „Leisetreter am Krankenpfühl"

auf die Bahre. Sein Todestag verknüpft das Gedächtniß der Arbeiter

an einen Dichter, der, wie keiner vor ihm, ihr Leiden, Ringen, Grollen

mit empfunden und gesungen, mit jenem Datum, das ihren Herzen

flammend eingeschrieben ist. Ferdinand Freiligrath starb 1876

am achtzehnten März. ». s.

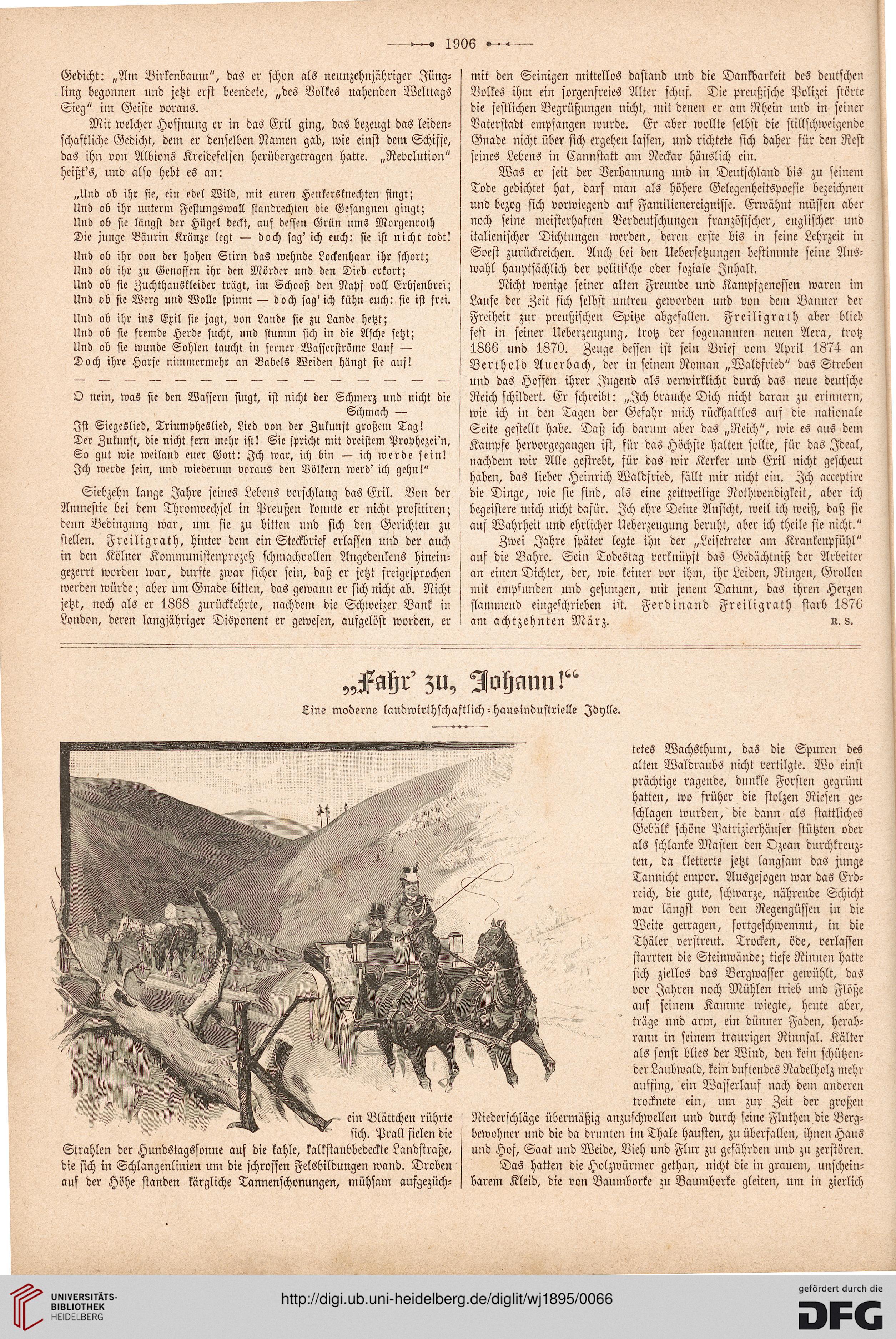

„Fahr' zu, Johann!“

Line moderne landwirthschaftlich - hausindustrielle Idylle.

ein Blättchen rührte

sich. Prall fielen die

Strahlen der Hundstagssonne auf die kahle, kalkstaubbedeckte Landstraße,

die sich in Schlangenlinien um die schroffen Felsbildungen wand. Droben

auf der Höhe standen kärgliche Tannenschonungen, mühsam aufgezüch-

tetes Wachsthum, das die Spuren des

alten Waldraubs nicht vertilgte. Wo einst

prächtige ragende, dunkle Forsten gegrünt

hatten, wo früher die stolzen Riesen ge-

schlagen wurden, die dann als stattliches

Gebälk schöne Patrizierhäuser stützten oder

als schlanke Masten den Ozean durchkreuz-

ten, da kletterte jetzt langsam das junge

Taunicht empor. Ausgesogen war das Erd-

reich, die gute, schwarze, nährende Schicht

war längst von den Regengüssen in die

Weite getragen, fortgeschwemmt, in die

Thäler verstreut. Trocken, öde, verlassen

starrten die Steinwände; tiefe Rinnen hatte

sich ziellos das Bergwasser gewühlt, das

vor Jahren noch Mühlen trieb und Flöße

auf seinem Kamme wiegte, heute aber,

träge und arm, ein dünner Faden, herab-

rann in seinem traurigen Rinnsal. Kälter

als sonst blies der Wind, den kein schützen-

der Laubwald, kein duftendes Nadelholz mehr

auffing, ein Wasserlauf nach dem anderen

trocknete ein, um zur Zeit der großen

Niederschläge übermäßig anzuschwellen und durch seine Fluthen die Berg-

beivohner und die da drunten in: Thale hausten, zu überfallen, ihnen Hans

und Hof, Saat und Weide, Vieh und Flur zu gefährden und zu zerstören.

Das hatten die Holzwürmer gethan, nicht die in grauem, unschein-

barem Kleid, die von Banmborke zu Baumborke gleiten, um in zierlich

Gedicht: „Am Birkenbaum", das er schon als nennzehnjähriger Jüng-

ling begonnen und jetzt erst beendete, „des Volkes nahenden Welttags

Sieg" im Geiste voraus.

Mit welcher Hoffnung er in das Eril ging, das bezeugt das leiden-

schaftliche Gedicht, dem er denselben Namen gab, wie einst dein Schiffe,

das ihn von Albions Kreidefelsen herübergetragcn hatte. „Revolution"

heißt's, und also hebt es an:

„Und ob ihr sie, ein edel Wild, mit euren Henkersknechten fingt;

Und ob ihr unterm Festungswall standrechten die Gefangnen gingt;

Und ob sie längst der Hügel deckt, auf dessen Grün ums Morgenroth

Die junge Bäurin Kränze legt — doch sag' ich euch: sie ist nicht todt!

Und ob ihr von der hohen Stirn das wehnde Lockenhaar ihr schort;

Und ob ihr zu Genossen ihr den Mörder und den Dieb erkort;

Und ob sie Zuchthanskleider trägt, im Schooß den Napf voll Erbsenbrei;

Und ob sie Werg und Wolle spinnt — doch sag' ich kühn euch: sie ist frei.

Und ob ihr ins Exil sie jagt, von Lande sie zu Lande hetzt;

Und ob sie fremde Herde sucht, und stumm sich in die Asche setzt;

Und ob sie wunde Sohlen taucht in ferner Wasserströme Lauf —

Doch ihre Harfe nimmermehr an Babels Weiden hängt sie aus!

O nein, was sic den Wassern singt, ist nicht der Schmerz und nicht die

Schmach —

Ist Siegeslied, Triumpheslied, Lied von der Zukunft großem Tag!

Der Zukunft, die nicht fern mehr ist! Sie spricht mit dreistem Prophezei'n,

So gut wie weiland euer Gott: Ich war, ich bin — ich werde sein!

Ich werde sein, und wiederum voraus den Völkern werd' ich gehn!"

Siebzehn lange Jahre seines Lebens verschlang das Eril. Von der

Amnestie bei dem Thronwechsel in Preußen konnte er nicht prositiren;

denn Bedingting war, um sie zu bitten und sich den Gerichten zn

stellen. Freiligrath, hinter dem ein Steckbrief erlassen und der auch

in den Kölner Kommuniftenprozeß schmachvollen Angedenkens hinein-

gezerrt worden war, durfte zwar sicher sein, daß er jetzt frcigesprochen

werden würde; aber unr Gnade bitten, das gewann er sich nicht ab. Nicht

jetzt, noch als er 1868 znrückkehrte, nachdem die Schweizer Bank in

London, deren langjähriger Disponent er gewesen, aufgelöst worden, er

mit den Seinigen mittellos dastand und die Dankbarkeit des deutschen

Volkes ihm ein sorgenfreies Alter schuf. Die preußische Polizei störte

die festlichen Begrüßungen nicht, mit denen er am Rhein und in seiner

Vaterstadt empfangen wurde. Er aber wollte selbst die stillschweigende

Gnade nicht über sich ergehen lassen, und richtete sich daher für den Rest

seines Lebens in Cannstatt am Neckar häuslich ein.

Was er seit der Verbannung und in Deutschland bis zu seinem

Tode gedichtet hat, darf man als höhere Gelegenheitspoesie bezeichnen

und bezog sich vorwiegend auf Familienereignisse. Erwähnt müssen aber

noch seine meisterhaften Verdeutschungen französischer, englischer und

italienischer Dichtungen werden, deren erste bis in seine Lehrzeit in

Soest zurückreichcn. Auch bei den Uebersetzungen bestimmte seine Aus-

wahl hauptsächlich der politische oder soziale Inhalt.

Nicht wenige seiner alten Freunde und Kampfgenossen waren im

Laufe der Zeit sich selbst untreu geworden und von dem Banner der

Freiheit zur preußischen Spitze abgefallen. Freiligrath aber blieb

fest in seiner Ueberzeugung, trotz der sogenannten neuen Aera, trotz

1866 und 1870. Zeuge dessen ist sein Brief vom April 1874 an

Berthold Auerbach, der in seinem Roman „Waldfried" das Streben

und das Hoffen ihrer Jugend als verwirklicht durch das neue deutsche

Reich schildert. Er schreibt: „Ich brauche Dich nicht daran zu erinnern,

wie ich in den Tagen der Gefahr mich rückhaltlos auf die nationale

Seite gestellt habe. Daß ich darum aber das „Reich", wie es aus dem

Kampfe hervorgegangen ist, für das Höchste halten sollte, für das Ideal,

nachdem wir Alle gestrebt, für das wir Kerker und Eril nicht gescheut

haben, das lieber Heinrich Waldfried, fällt mir nicht ein. Ich acceptire

die Dinge, ivie sie sind, als eine zeitweilige Nothwendigkeit, aber ich

begeistere mich nicht dafür. Ich ehre Deine Ansicht, weil ich weiß, daß sie

auf Wahrheit und ehrlicher Ueberzeugung beruht, aber ich theile sie nicht."

Zwei Jahre später legte ihn der „Leisetreter am Krankenpfühl"

auf die Bahre. Sein Todestag verknüpft das Gedächtniß der Arbeiter

an einen Dichter, der, wie keiner vor ihm, ihr Leiden, Ringen, Grollen

mit empfunden und gesungen, mit jenem Datum, das ihren Herzen

flammend eingeschrieben ist. Ferdinand Freiligrath starb 1876

am achtzehnten März. ». s.

„Fahr' zu, Johann!“

Line moderne landwirthschaftlich - hausindustrielle Idylle.

ein Blättchen rührte

sich. Prall fielen die

Strahlen der Hundstagssonne auf die kahle, kalkstaubbedeckte Landstraße,

die sich in Schlangenlinien um die schroffen Felsbildungen wand. Droben

auf der Höhe standen kärgliche Tannenschonungen, mühsam aufgezüch-

tetes Wachsthum, das die Spuren des

alten Waldraubs nicht vertilgte. Wo einst

prächtige ragende, dunkle Forsten gegrünt

hatten, wo früher die stolzen Riesen ge-

schlagen wurden, die dann als stattliches

Gebälk schöne Patrizierhäuser stützten oder

als schlanke Masten den Ozean durchkreuz-

ten, da kletterte jetzt langsam das junge

Taunicht empor. Ausgesogen war das Erd-

reich, die gute, schwarze, nährende Schicht

war längst von den Regengüssen in die

Weite getragen, fortgeschwemmt, in die

Thäler verstreut. Trocken, öde, verlassen

starrten die Steinwände; tiefe Rinnen hatte

sich ziellos das Bergwasser gewühlt, das

vor Jahren noch Mühlen trieb und Flöße

auf seinem Kamme wiegte, heute aber,

träge und arm, ein dünner Faden, herab-

rann in seinem traurigen Rinnsal. Kälter

als sonst blies der Wind, den kein schützen-

der Laubwald, kein duftendes Nadelholz mehr

auffing, ein Wasserlauf nach dem anderen

trocknete ein, um zur Zeit der großen

Niederschläge übermäßig anzuschwellen und durch seine Fluthen die Berg-

beivohner und die da drunten in: Thale hausten, zu überfallen, ihnen Hans

und Hof, Saat und Weide, Vieh und Flur zu gefährden und zu zerstören.

Das hatten die Holzwürmer gethan, nicht die in grauem, unschein-

barem Kleid, die von Banmborke zu Baumborke gleiten, um in zierlich