94

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 6

mäßig wenige Stücke in dieser schulmäßig betriebenen, hochentwickelten Technik

überliefert sinds. Wir wissen, daß sich die Hofgeisthchen Kaiser Karls des Großen

auf den Kriegszügen gegen die Sachsenstämme kleiner Feldaltäre bedienten, die aus

Holz bestanden und mit Leinwand („nach Art fester Altäre") bedeckt wurden. Zur

Ergänzung müssen wir uns als Reliquienbehälter runde oder quadratische Platten,

rechteckige Kästchen oder auch gestützte Schreinaufbauten vorstellen, die entweder

in der beliebten Beintechnik (unter Verwendung von Knochen oder Elfenbein)

oder in der später üblichen Metalltechnik unter Verwendung von Edelmetallen

und Edelsteinen bekleidet wurden. Nachweislich vermachte Kaiser Arnulf, als

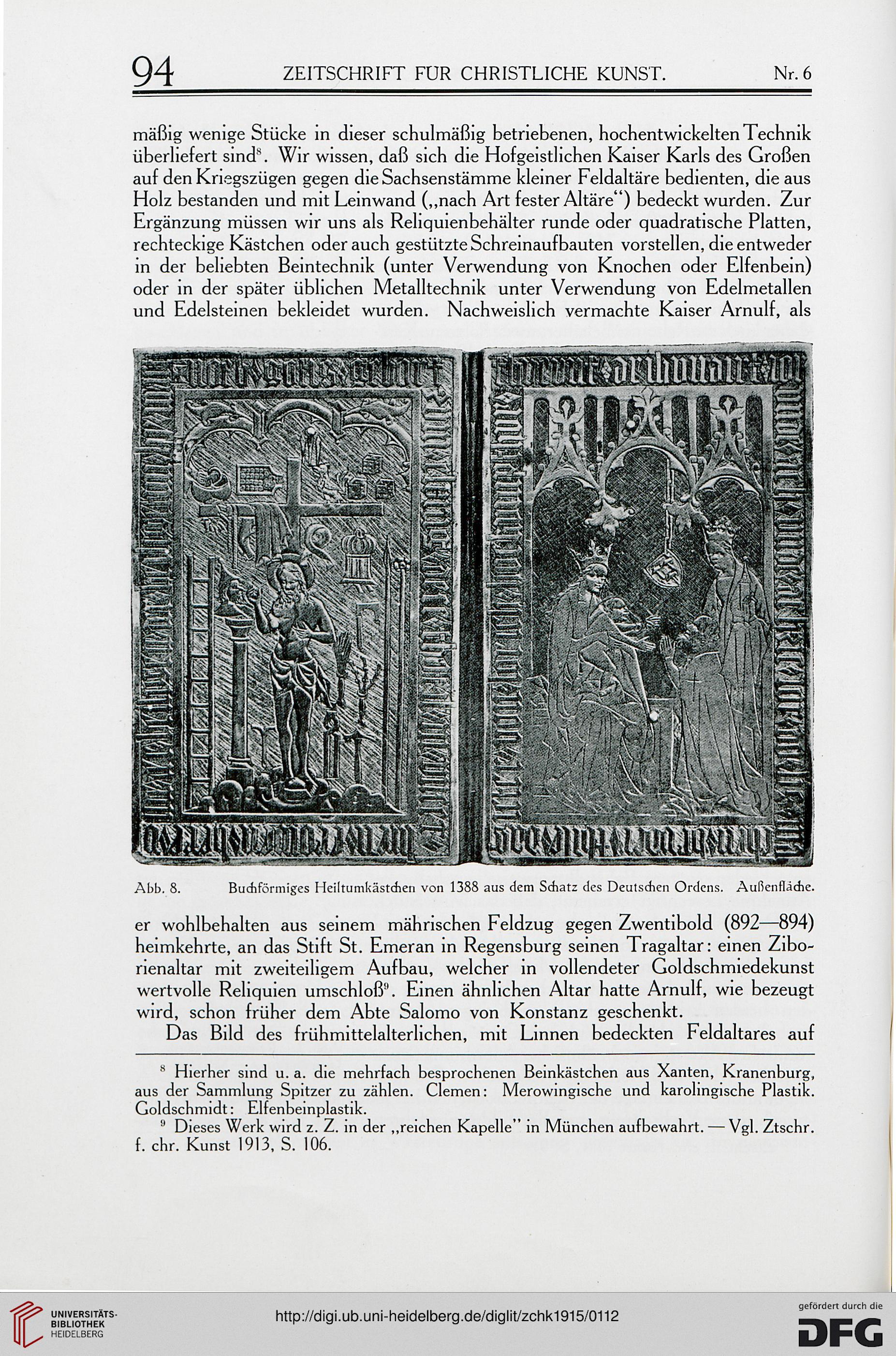

Abb. 8.

Budiförmiges Hciltumkästdie

1388 aus dem Schatz des Deutschen Ordens. Außenfläche.

er wohlbehalten aus seinem mährischen Feldzug gegen Zwentibold (892—894)

heimkehrte, an das Stift St. Emeran in Regensburg seinen Tragaltar: einen Zibo-

rienaltar mit zweiteiligem Aufbau, welcher in vollendeter Goldschmiedekunst

wertvolle Reliquien umschloß". Einen ähnlichen Altar hatte Arnulf, wie bezeugt

wird, schon früher dem Abte Salomo von Konstanz geschenkt.

Das Bild des frühmittelalterlichen, mit Linnen bedeckten Feldaltares auf

8 Hierher sind u. a. die mehrfach besprochenen Beinkästchen aus Xanten, Kranenburg,

aus der Sammlung Spitzer zu zählen. Clemen: Merowingische und karohngische Plastik.

Goldschmidt: Elfenbeinplastik.

' Dieses Werk wird z. Z. in der „reichen Kapelle" in München aufbewahrt. — Vgl. Ztschr.

f. ehr. Kunst 1913, S. 106.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 6

mäßig wenige Stücke in dieser schulmäßig betriebenen, hochentwickelten Technik

überliefert sinds. Wir wissen, daß sich die Hofgeisthchen Kaiser Karls des Großen

auf den Kriegszügen gegen die Sachsenstämme kleiner Feldaltäre bedienten, die aus

Holz bestanden und mit Leinwand („nach Art fester Altäre") bedeckt wurden. Zur

Ergänzung müssen wir uns als Reliquienbehälter runde oder quadratische Platten,

rechteckige Kästchen oder auch gestützte Schreinaufbauten vorstellen, die entweder

in der beliebten Beintechnik (unter Verwendung von Knochen oder Elfenbein)

oder in der später üblichen Metalltechnik unter Verwendung von Edelmetallen

und Edelsteinen bekleidet wurden. Nachweislich vermachte Kaiser Arnulf, als

Abb. 8.

Budiförmiges Hciltumkästdie

1388 aus dem Schatz des Deutschen Ordens. Außenfläche.

er wohlbehalten aus seinem mährischen Feldzug gegen Zwentibold (892—894)

heimkehrte, an das Stift St. Emeran in Regensburg seinen Tragaltar: einen Zibo-

rienaltar mit zweiteiligem Aufbau, welcher in vollendeter Goldschmiedekunst

wertvolle Reliquien umschloß". Einen ähnlichen Altar hatte Arnulf, wie bezeugt

wird, schon früher dem Abte Salomo von Konstanz geschenkt.

Das Bild des frühmittelalterlichen, mit Linnen bedeckten Feldaltares auf

8 Hierher sind u. a. die mehrfach besprochenen Beinkästchen aus Xanten, Kranenburg,

aus der Sammlung Spitzer zu zählen. Clemen: Merowingische und karohngische Plastik.

Goldschmidt: Elfenbeinplastik.

' Dieses Werk wird z. Z. in der „reichen Kapelle" in München aufbewahrt. — Vgl. Ztschr.

f. ehr. Kunst 1913, S. 106.