Nr. 6

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

95

erhöhtem Untersatz mit dem glänzenden Schmuck der Reliquienbehälter und

Evangelienbücher müssen wir uns notwendig ergänzt denken durch seitlich auf-

gestellte Kerzenleuchter, durch seitlich und rückwärts abschließende Vorhänge

und durch den herabhängenden Kronenschmuck als das Hoheitszeichen des

Heilandes. Für den Gesamteindruck ist nicht zu entbehren die seitlich aufgepflanzte

oder vorgestreckte, am Schaft geknüpfte Fahne (Standarte) des Heerführers, wie sie

uns meist in zeitgenössischen Darstellungen der Auferstehung als Siegesfahne ent-

gegentritt. (Vgl. Abb. 5 und 6.) An dieser Anordnung des Feldaltares hat man auch

während der Kreuzzüge bis ins XIII. Jahrh. hinein festgehalten, während die

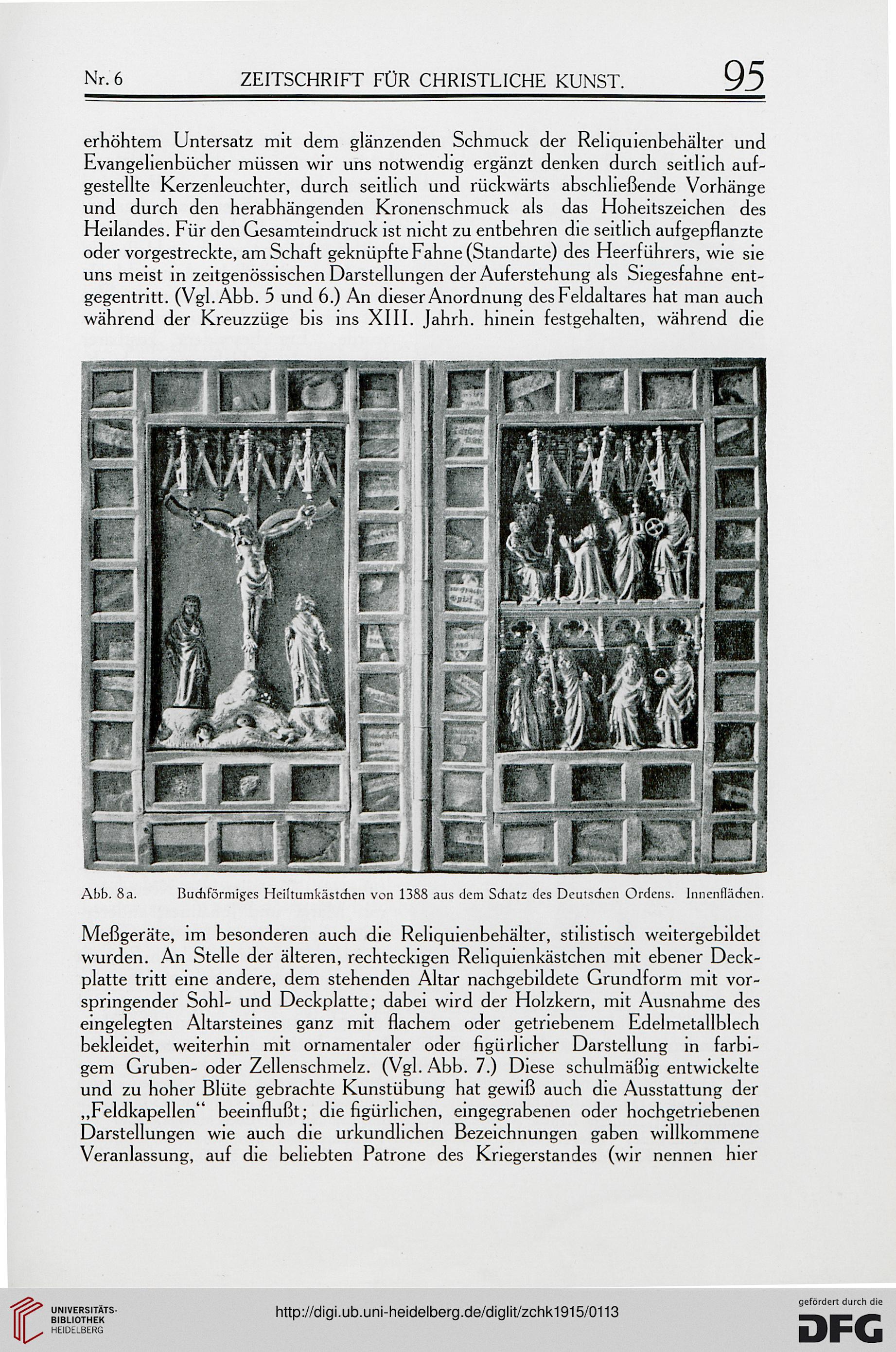

Abb. 8a.

Budiförmiges Heiltumkästdien von 1388 aus dem Schatz des Deutschen Ordens. Innenflächen.

Meßgeräte, im besonderen auch die Reliquienbehälter, stilistisch weitergebildet

wurden. An Stelle der älteren, rechteckigen Rehquienkästchen mit ebener Deck-

platte tritt eine andere, dem stehenden Altar nachgebildete Grundform mit vor-

springender Sohl- und Deckplatte; dabei wird der Holzkern, mit Ausnahme des

eingelegten Altarsteines ganz mit flachem oder getriebenem Edelmetallblech

bekleidet, weiterhin mit ornamentaler oder figürlicher Darstellung in farbi-

gem Gruben- oder Zellenschmelz. (Vgl. Abb. 7.) Diese schulmäßig entwickelte

und zu hoher Blüte gebrachte Kunstübung hat gewiß auch die Ausstattung der

„Feldkapellen" beeinflußt; die figürlichen, eingegrabenen oder hochgetriebenen

Darstellungen wie auch die urkundlichen Bezeichnungen gaben willkommene

Veranlassung, auf die beliebten Patrone des Kriegerstandes (wir nennen hier

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

95

erhöhtem Untersatz mit dem glänzenden Schmuck der Reliquienbehälter und

Evangelienbücher müssen wir uns notwendig ergänzt denken durch seitlich auf-

gestellte Kerzenleuchter, durch seitlich und rückwärts abschließende Vorhänge

und durch den herabhängenden Kronenschmuck als das Hoheitszeichen des

Heilandes. Für den Gesamteindruck ist nicht zu entbehren die seitlich aufgepflanzte

oder vorgestreckte, am Schaft geknüpfte Fahne (Standarte) des Heerführers, wie sie

uns meist in zeitgenössischen Darstellungen der Auferstehung als Siegesfahne ent-

gegentritt. (Vgl. Abb. 5 und 6.) An dieser Anordnung des Feldaltares hat man auch

während der Kreuzzüge bis ins XIII. Jahrh. hinein festgehalten, während die

Abb. 8a.

Budiförmiges Heiltumkästdien von 1388 aus dem Schatz des Deutschen Ordens. Innenflächen.

Meßgeräte, im besonderen auch die Reliquienbehälter, stilistisch weitergebildet

wurden. An Stelle der älteren, rechteckigen Rehquienkästchen mit ebener Deck-

platte tritt eine andere, dem stehenden Altar nachgebildete Grundform mit vor-

springender Sohl- und Deckplatte; dabei wird der Holzkern, mit Ausnahme des

eingelegten Altarsteines ganz mit flachem oder getriebenem Edelmetallblech

bekleidet, weiterhin mit ornamentaler oder figürlicher Darstellung in farbi-

gem Gruben- oder Zellenschmelz. (Vgl. Abb. 7.) Diese schulmäßig entwickelte

und zu hoher Blüte gebrachte Kunstübung hat gewiß auch die Ausstattung der

„Feldkapellen" beeinflußt; die figürlichen, eingegrabenen oder hochgetriebenen

Darstellungen wie auch die urkundlichen Bezeichnungen gaben willkommene

Veranlassung, auf die beliebten Patrone des Kriegerstandes (wir nennen hier