HO

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 7

und einem Holzrelief2:1 des mittelägyptischen Bawit aus dem V.—VI. Jahrh. —

sie hat sich bis in die romanische Kunst erhalten21 —, die kurze Tunika in

Arbeiten der merowingischen Zeit25, und selbst Daniel

mit dem Lendenschurz muß eine größere und länger

dauernde Verbreitung gehabt haben, wie mir das Vor-

kommen dieses Typus in der altspanischen Miniatur-

malerei gezeigt hat26. Auch zum altchristlichen Köln

sind bereits mehrere Typen vorgedrungen. In der

hellenistischen Auffassung, die übrigens gerade auf den

Goldgläsern durchaus vorherrscht27, sehen wir ihn auf

der Goldglasschale der ehemaligen Kölner Sammlung

Disch28 und auf einem Bronze-Rehefplättchen der Bonner

Provinzial-Museums, das in Kastei bei Mainz gefunden

worden, aber wohl auf Köln zurückzuführen ist29. In

der Tunika, ähnlich wie auf unserem Glase, zeigt ihn

die 1907 bei Müngersdorf gefundene blaue Schale des

Wallraf-Richartz-Museums"1. Für die phrygische Tracht

bietet Köln kein Beispiel.'1

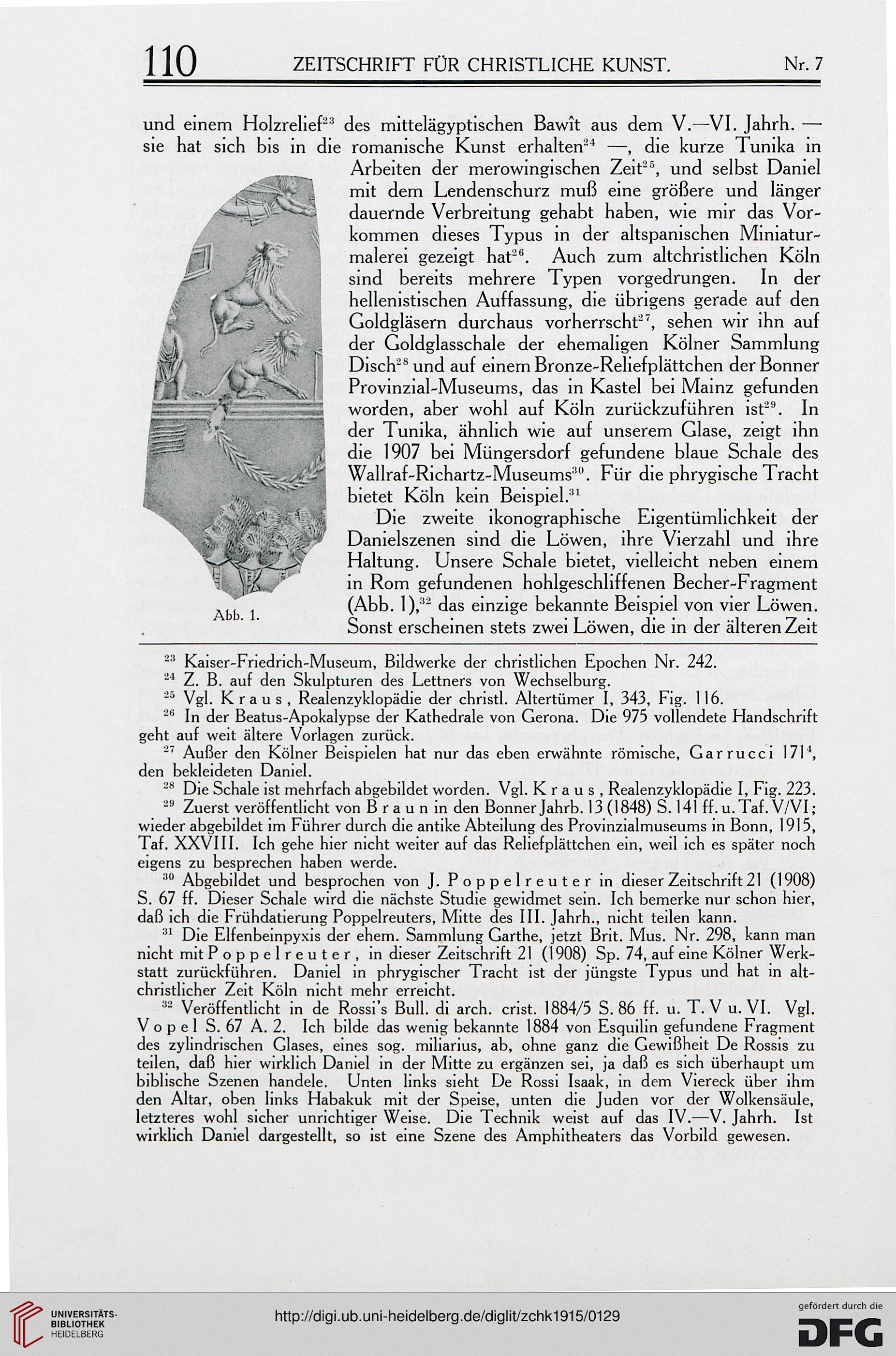

Die zweite ikonographische Eigentümlichkeit der

Danielszenen sind die Löwen, ihre Vierzahl und ihre

Haltung. Unsere Schale bietet, vielleicht neben einem

in Rom gefundenen hohlgeschliffenen Becher-Fragment

(Abb. 1),:'2 das einzige bekannte Beispiel von vier Löwen.

Sonst erscheinen stets zwei Löwen, die in der älteren Zeit

v

--<<

t^S

Abb. 1.

2:1 Kaiser-Friedrich-Museum, Bildwerke der christlichen Epochen Nr. 242.

24 Z. B. auf den Skulpturen des Lettners von Wechselburg.

25 Vgl. Kraus, Realenzyklopädie der christl. Altertümer I, 343, Fig. 116.

26 In der Beatus-Apokalypse der Kathedrale von Gerona. Die 975 vollendete Handschrift

geht auf weit ältere Vorlagen zurück.

2' Außer den Kölner Beispielen hat nur das eben erwähnte römische, Garrucci 171',

den bekleideten Daniel.

28 Die Schale ist mehrfach abgebildet worden. Vgl. Kraus, Realenzyklopädie I, Fig. 223.

29 Zuerst veröffentlicht von B r a u n in den Bonner Jahrb. 13(1848) S. 141 ff.u.Taf. V/VI;

wieder abgebildet im Führer durch die antike Abteilung des Provinzialmuseums in Bonn, 1915,

Taf. XXVIII. Ich gehe hier nicht weiter auf das Rehefplättchen ein, weil ich es später noch

eigens zu besprechen haben werde.

:|U Abgebildet und besprochen von J. Poppelreuter in dieser Zeitschrift 21 (1908)

S. 67 ff. Dieser Schale wird die nächste Studie gewidmet sein. Ich bemerke nur schon hier,

daß ich die Frühdatierung Poppelreuters, Mitte des III. Jahrh., nicht teilen kann.

31 Die Elfenbeinpyxis der ehem. Sammlung Garthe, jetzt Bnt. Mus. Nr. 298, kann man

nicht mit Poppelreuter, in dieser Zeitschrift 21 (1908) Sp. 74, auf eine Kölner Werk-

statt zurückführen. Daniel in phrygischer Tracht ist der jüngste Typus und hat in alt-

christlicher Zeit Köln nicht mehr erreicht.

1,2 Veröffentlicht in de Rossi's Bull, di arch. crist. 1884/5 S. 86 ff. u. T. V u. VI. Vgl.

Vo p e 1 S. 67 A. 2. Ich bilde das wenig bekannte 1884 von Esquihn gefundene Fragment

des zylindrischen Glases, eines sog. mihanus, ab, ohne ganz die Gewißheit De Rossis zu

teilen, daß hier wirklich Daniel in der Mitte zu ergänzen sei, ja daß es sich überhaupt um

biblische Szenen handele. Unten links sieht De Rossi Isaak, in dem Viereck über ihm

den Altar, oben links Habakuk mit der Speise, unten die Juden vor der Wolkensäule,

letzteres wohl sicher unrichtiger Weise. Die Technik weist auf das IV.—V. Jahrh. Ist

wirklich Daniel dargestellt, so ist eine Szene des Amphitheaters das Vorbild gewesen.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

Nr. 7

und einem Holzrelief2:1 des mittelägyptischen Bawit aus dem V.—VI. Jahrh. —

sie hat sich bis in die romanische Kunst erhalten21 —, die kurze Tunika in

Arbeiten der merowingischen Zeit25, und selbst Daniel

mit dem Lendenschurz muß eine größere und länger

dauernde Verbreitung gehabt haben, wie mir das Vor-

kommen dieses Typus in der altspanischen Miniatur-

malerei gezeigt hat26. Auch zum altchristlichen Köln

sind bereits mehrere Typen vorgedrungen. In der

hellenistischen Auffassung, die übrigens gerade auf den

Goldgläsern durchaus vorherrscht27, sehen wir ihn auf

der Goldglasschale der ehemaligen Kölner Sammlung

Disch28 und auf einem Bronze-Rehefplättchen der Bonner

Provinzial-Museums, das in Kastei bei Mainz gefunden

worden, aber wohl auf Köln zurückzuführen ist29. In

der Tunika, ähnlich wie auf unserem Glase, zeigt ihn

die 1907 bei Müngersdorf gefundene blaue Schale des

Wallraf-Richartz-Museums"1. Für die phrygische Tracht

bietet Köln kein Beispiel.'1

Die zweite ikonographische Eigentümlichkeit der

Danielszenen sind die Löwen, ihre Vierzahl und ihre

Haltung. Unsere Schale bietet, vielleicht neben einem

in Rom gefundenen hohlgeschliffenen Becher-Fragment

(Abb. 1),:'2 das einzige bekannte Beispiel von vier Löwen.

Sonst erscheinen stets zwei Löwen, die in der älteren Zeit

v

--<<

t^S

Abb. 1.

2:1 Kaiser-Friedrich-Museum, Bildwerke der christlichen Epochen Nr. 242.

24 Z. B. auf den Skulpturen des Lettners von Wechselburg.

25 Vgl. Kraus, Realenzyklopädie der christl. Altertümer I, 343, Fig. 116.

26 In der Beatus-Apokalypse der Kathedrale von Gerona. Die 975 vollendete Handschrift

geht auf weit ältere Vorlagen zurück.

2' Außer den Kölner Beispielen hat nur das eben erwähnte römische, Garrucci 171',

den bekleideten Daniel.

28 Die Schale ist mehrfach abgebildet worden. Vgl. Kraus, Realenzyklopädie I, Fig. 223.

29 Zuerst veröffentlicht von B r a u n in den Bonner Jahrb. 13(1848) S. 141 ff.u.Taf. V/VI;

wieder abgebildet im Führer durch die antike Abteilung des Provinzialmuseums in Bonn, 1915,

Taf. XXVIII. Ich gehe hier nicht weiter auf das Rehefplättchen ein, weil ich es später noch

eigens zu besprechen haben werde.

:|U Abgebildet und besprochen von J. Poppelreuter in dieser Zeitschrift 21 (1908)

S. 67 ff. Dieser Schale wird die nächste Studie gewidmet sein. Ich bemerke nur schon hier,

daß ich die Frühdatierung Poppelreuters, Mitte des III. Jahrh., nicht teilen kann.

31 Die Elfenbeinpyxis der ehem. Sammlung Garthe, jetzt Bnt. Mus. Nr. 298, kann man

nicht mit Poppelreuter, in dieser Zeitschrift 21 (1908) Sp. 74, auf eine Kölner Werk-

statt zurückführen. Daniel in phrygischer Tracht ist der jüngste Typus und hat in alt-

christlicher Zeit Köln nicht mehr erreicht.

1,2 Veröffentlicht in de Rossi's Bull, di arch. crist. 1884/5 S. 86 ff. u. T. V u. VI. Vgl.

Vo p e 1 S. 67 A. 2. Ich bilde das wenig bekannte 1884 von Esquihn gefundene Fragment

des zylindrischen Glases, eines sog. mihanus, ab, ohne ganz die Gewißheit De Rossis zu

teilen, daß hier wirklich Daniel in der Mitte zu ergänzen sei, ja daß es sich überhaupt um

biblische Szenen handele. Unten links sieht De Rossi Isaak, in dem Viereck über ihm

den Altar, oben links Habakuk mit der Speise, unten die Juden vor der Wolkensäule,

letzteres wohl sicher unrichtiger Weise. Die Technik weist auf das IV.—V. Jahrh. Ist

wirklich Daniel dargestellt, so ist eine Szene des Amphitheaters das Vorbild gewesen.