Nr. 8 9

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

127

sie Kirche und Kollegium. Mit dem Bau der Kirche wurde 1665 begonnen. Die

Arbeiten schritten jedoch nur langsam voran, blieben sogar längere Zeit liegen und

konnten erst 1673 fortgesetzt werden. 1676 trat eine neue Unterbrechung ein, da

die Regierung zur Beschleunigung der Fortifikationsarbeiten alle anderweitigen

größeren Bauten einstellen ließ. 1735 erfolgte die Wiederaufnahme, welche

nunmehr 1739 zu Ende geführt werden konnten. Die Kirche ist alsdann am

1. Oktober 1741 durch den Bischof de St. Simon konseknert worden.

Sie ist als dreischiffige Pfeilerbasihka mit Querschiff angelegt und zeichnet

sich im Grundriß (Abb. 1, 2) durch eine geräumige Choranlage und die große Breite

der Seitenschiffe aus. Der Hauptchor

ist mit drei Seiten des Achtecks und die

Seitenchöre sind geradlinig abgeschlossen.

Über dem Hauptportal und den beiden

Seiteneingängen sind Tribünen ange-

ordnet.

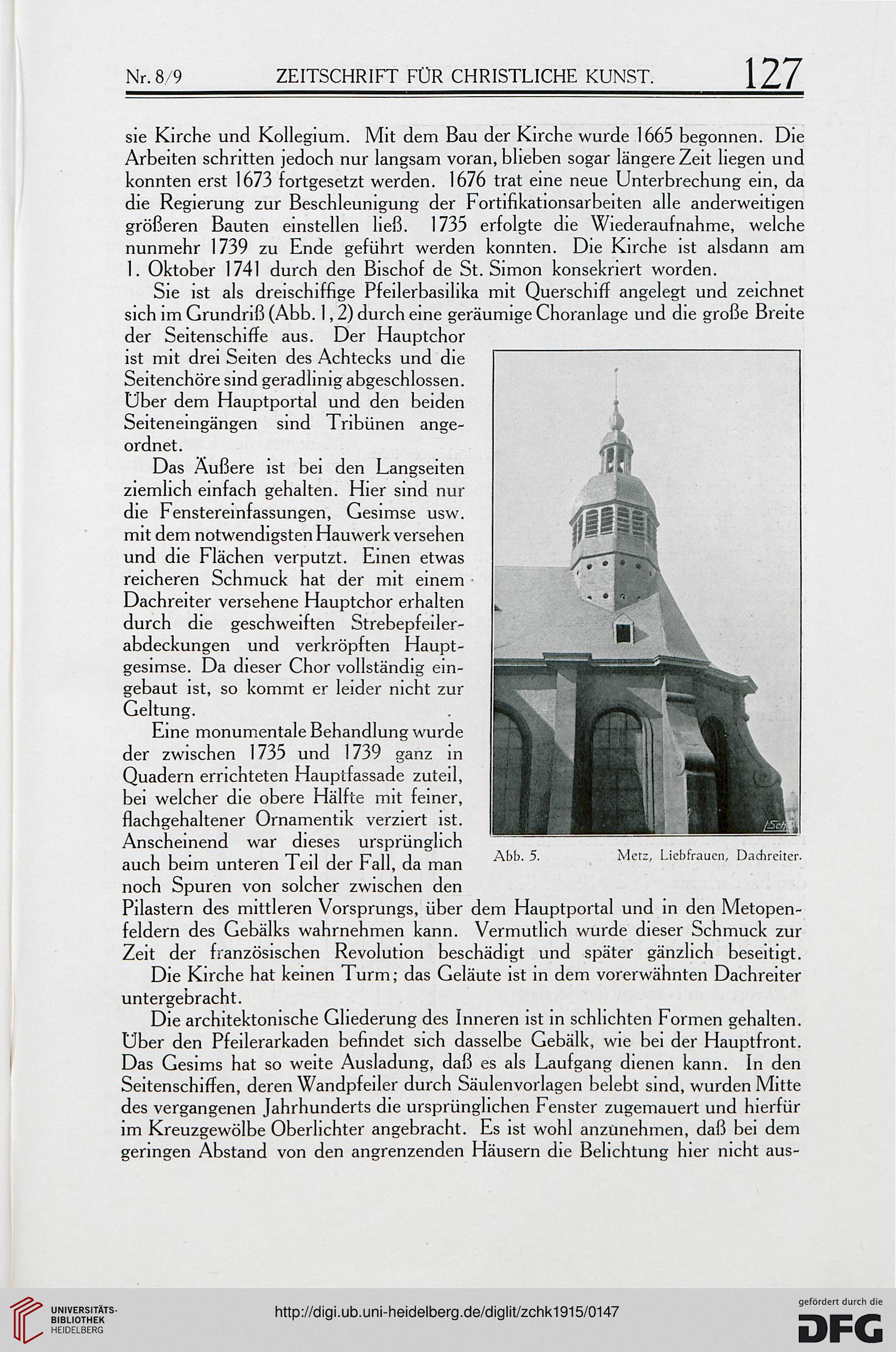

Das Äußere ist bei den Langseiten

ziemlich einfach gehalten. Hier sind nur

die Fenstereinfassungen, Gesimse usw.

mit dem notwendigsten Hauwerk versehen

und die Flächen verputzt. Einen etwas

reicheren Schmuck hat der mit einem

Dachreiter versehene Hauptchor erhalten

durch die geschweiften Strebepfeiler-

abdeckungen und verkröpften Haupt-

gesimse. Da dieser Chor vollständig ein-

gebaut ist, so kommt er leider nicht zur

Geltung.

Eine monumentale Behandlung wurde

der zwischen 1735 und 1739 ganz in

Quadern errichteten Hauptfassade zuteil,

bei welcher die obere Hälfte mit feiner,

flachgehaltener Ornamentik verziert ist.

Anscheinend war dieses ursprünglich

auch beim unteren Teil der Fall, da man

noch Spuren von solcher zwischen den

Pilastern des mittleren Vorsprungs, über dem Hauptportal und in den Metopen-

feldern des Gebälks wahrnehmen kann. Vermutlich wurde dieser Schmuck zur

Zeit der französischen Revolution beschädigt und später gänzlich beseitigt.

Die Kirche hat keinen Turm; das Geläute ist in dem vorerwähnten Dachreiter

untergebracht.

Die architektonische Gliederung des Inneren ist in schlichten Formen gehalten.

Über den Pfeilerarkaden befindet sich dasselbe Gebälk, wie bei der Hauptfront.

Das Gesims hat so weite Ausladung, daß es als Laufgang dienen kann. In den

Seitenschiffen, deren Wandpfeiler durch Säulenvorlagen belebt sind, wurden Mitte

des vergangenen Jahrhunderts die ursprünglichen Fenster zugemauert und hierfür

im Kreuzgewölbe Oberlichter angebracht. Es ist wohl anzunehmen, daß bei dem

geringen Abstand von den angrenzenden Häusern die Belichtung hier nicht aus-

Abb. 5.

Metz, Liebfraucn, Dachreiter.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

127

sie Kirche und Kollegium. Mit dem Bau der Kirche wurde 1665 begonnen. Die

Arbeiten schritten jedoch nur langsam voran, blieben sogar längere Zeit liegen und

konnten erst 1673 fortgesetzt werden. 1676 trat eine neue Unterbrechung ein, da

die Regierung zur Beschleunigung der Fortifikationsarbeiten alle anderweitigen

größeren Bauten einstellen ließ. 1735 erfolgte die Wiederaufnahme, welche

nunmehr 1739 zu Ende geführt werden konnten. Die Kirche ist alsdann am

1. Oktober 1741 durch den Bischof de St. Simon konseknert worden.

Sie ist als dreischiffige Pfeilerbasihka mit Querschiff angelegt und zeichnet

sich im Grundriß (Abb. 1, 2) durch eine geräumige Choranlage und die große Breite

der Seitenschiffe aus. Der Hauptchor

ist mit drei Seiten des Achtecks und die

Seitenchöre sind geradlinig abgeschlossen.

Über dem Hauptportal und den beiden

Seiteneingängen sind Tribünen ange-

ordnet.

Das Äußere ist bei den Langseiten

ziemlich einfach gehalten. Hier sind nur

die Fenstereinfassungen, Gesimse usw.

mit dem notwendigsten Hauwerk versehen

und die Flächen verputzt. Einen etwas

reicheren Schmuck hat der mit einem

Dachreiter versehene Hauptchor erhalten

durch die geschweiften Strebepfeiler-

abdeckungen und verkröpften Haupt-

gesimse. Da dieser Chor vollständig ein-

gebaut ist, so kommt er leider nicht zur

Geltung.

Eine monumentale Behandlung wurde

der zwischen 1735 und 1739 ganz in

Quadern errichteten Hauptfassade zuteil,

bei welcher die obere Hälfte mit feiner,

flachgehaltener Ornamentik verziert ist.

Anscheinend war dieses ursprünglich

auch beim unteren Teil der Fall, da man

noch Spuren von solcher zwischen den

Pilastern des mittleren Vorsprungs, über dem Hauptportal und in den Metopen-

feldern des Gebälks wahrnehmen kann. Vermutlich wurde dieser Schmuck zur

Zeit der französischen Revolution beschädigt und später gänzlich beseitigt.

Die Kirche hat keinen Turm; das Geläute ist in dem vorerwähnten Dachreiter

untergebracht.

Die architektonische Gliederung des Inneren ist in schlichten Formen gehalten.

Über den Pfeilerarkaden befindet sich dasselbe Gebälk, wie bei der Hauptfront.

Das Gesims hat so weite Ausladung, daß es als Laufgang dienen kann. In den

Seitenschiffen, deren Wandpfeiler durch Säulenvorlagen belebt sind, wurden Mitte

des vergangenen Jahrhunderts die ursprünglichen Fenster zugemauert und hierfür

im Kreuzgewölbe Oberlichter angebracht. Es ist wohl anzunehmen, daß bei dem

geringen Abstand von den angrenzenden Häusern die Belichtung hier nicht aus-

Abb. 5.

Metz, Liebfraucn, Dachreiter.