Nr.

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

171

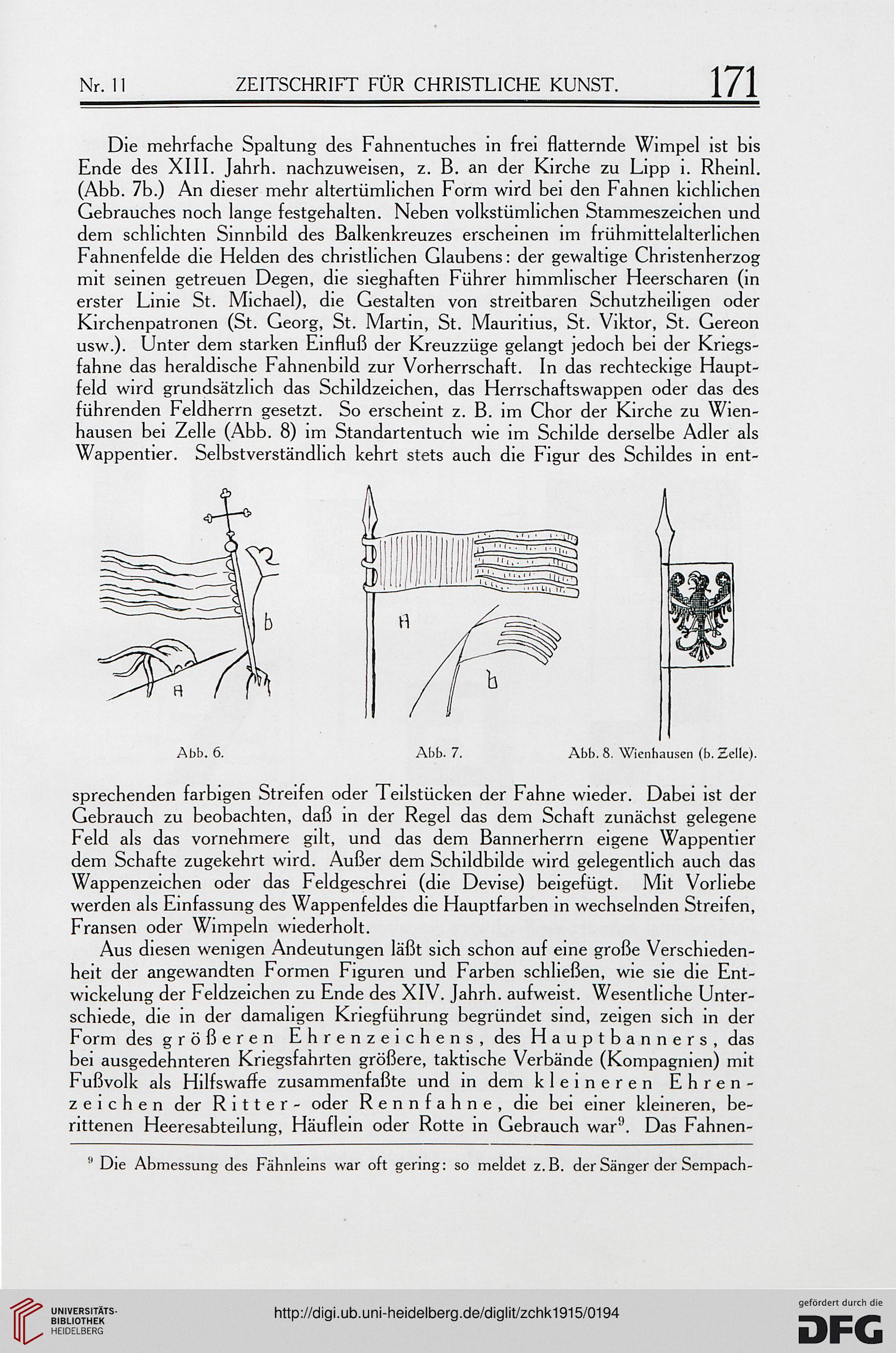

Die mehrfache Spaltung des Fahnentuches in frei flatternde Wimpel ist bis

Ende des XIII. Jahrh. nachzuweisen, z. B. an der Kirche zu Lipp 1. Rheinl.

(Abb. 7b.) An dieser mehr altertümlichen Form wird bei den Fahnen kichlichen

Gebrauches noch lange festgehalten. Neben volkstümlichen Stammeszeichen und

dem schlichten Sinnbild des Balkenkreuzes erscheinen im frühmittelalterlichen

Fahnenfelde die Helden des christlichen Glaubens: der gewaltige Christenherzog

mit seinen getreuen Degen, die sieghaften Führer himmlischer Heerscharen (in

erster Linie St. Michael), die Gestalten von streitbaren Schutzheiligen oder

Kirchenpatronen (St. Georg, St. Martin, St. Mauritius, St. Viktor, St. Gereon

usw.). Unter dem starken Einfluß der Kreuzzüge gelangt jedoch bei der Kriegs-

fahne das heraldische Fahnenbild zur Vorherrschaft. In das rechteckige Haupt-

feld wird grundsätzlich das Schildzeichen, das Herrschaftswappen oder das des

führenden Feldherrn gesetzt. So erscheint z. B. im Chor der Kirche zu Wien-

hausen bei Zelle (Abb. 8) im Standartentuch wie im Schilde derselbe Adler als

Wappentier. Selbstverständlich kehrt stets auch die Figur des Schildes in ent-

Abb. 6.

Abb. 7.

Abb. 8. Wienhausen (b. Zelle).

sprechenden farbigen Streifen oder Teilstücken der Fahne wieder. Dabei ist der

Gebrauch zu beobachten, daß in der Regel das dem Schaft zunächst gelegene

Feld als das vornehmere gilt, und das dem Bannerherrn eigene Wappentier

dem Schafte zugekehrt wird. Außer dem Schildbilde wird gelegentlich auch das

Wappenzeichen oder das Feldgeschrei (die Devise) beigefügt. Mit Vorliebe

werden als Einfassung des Wappenfeldes die Hauptfarben in wechselnden Streifen,

Fransen oder Wimpeln wiederholt.

Aus diesen wenigen Andeutungen läßt sich schon auf eine große Verschieden-

heit der angewandten Formen Figuren und Farben schließen, wie sie die Ent-

wicklung der Feldzeichen zu Ende des XIV. Jahrh. aufweist. Wesentliche Unter-

schiede, die in der damaligen Kriegführung begründet sind, zeigen sich in der

Form des größeren Ehrenzeichens, des Hauptbanners, das

bei ausgedehnteren Kriegsfahrten größere, taktische Verbände (Kompagnien) mit

Fußvolk als Hilfswaffe zusammenfaßte und in dem kleineren Ehren-

zeichen der Ritter- oder Rennfahne, die bei einer kleineren, be-

rittenen Heeresabteilung, Häuflein oder Rotte in Gebrauch war9. Das Fahnen-

" Die Abmessung des Fähnleins war oft gering: so meldet z.B. der Sänger der Sempach-

ZEITSCHRIFT FÜR CHRISTLICHE KUNST.

171

Die mehrfache Spaltung des Fahnentuches in frei flatternde Wimpel ist bis

Ende des XIII. Jahrh. nachzuweisen, z. B. an der Kirche zu Lipp 1. Rheinl.

(Abb. 7b.) An dieser mehr altertümlichen Form wird bei den Fahnen kichlichen

Gebrauches noch lange festgehalten. Neben volkstümlichen Stammeszeichen und

dem schlichten Sinnbild des Balkenkreuzes erscheinen im frühmittelalterlichen

Fahnenfelde die Helden des christlichen Glaubens: der gewaltige Christenherzog

mit seinen getreuen Degen, die sieghaften Führer himmlischer Heerscharen (in

erster Linie St. Michael), die Gestalten von streitbaren Schutzheiligen oder

Kirchenpatronen (St. Georg, St. Martin, St. Mauritius, St. Viktor, St. Gereon

usw.). Unter dem starken Einfluß der Kreuzzüge gelangt jedoch bei der Kriegs-

fahne das heraldische Fahnenbild zur Vorherrschaft. In das rechteckige Haupt-

feld wird grundsätzlich das Schildzeichen, das Herrschaftswappen oder das des

führenden Feldherrn gesetzt. So erscheint z. B. im Chor der Kirche zu Wien-

hausen bei Zelle (Abb. 8) im Standartentuch wie im Schilde derselbe Adler als

Wappentier. Selbstverständlich kehrt stets auch die Figur des Schildes in ent-

Abb. 6.

Abb. 7.

Abb. 8. Wienhausen (b. Zelle).

sprechenden farbigen Streifen oder Teilstücken der Fahne wieder. Dabei ist der

Gebrauch zu beobachten, daß in der Regel das dem Schaft zunächst gelegene

Feld als das vornehmere gilt, und das dem Bannerherrn eigene Wappentier

dem Schafte zugekehrt wird. Außer dem Schildbilde wird gelegentlich auch das

Wappenzeichen oder das Feldgeschrei (die Devise) beigefügt. Mit Vorliebe

werden als Einfassung des Wappenfeldes die Hauptfarben in wechselnden Streifen,

Fransen oder Wimpeln wiederholt.

Aus diesen wenigen Andeutungen läßt sich schon auf eine große Verschieden-

heit der angewandten Formen Figuren und Farben schließen, wie sie die Ent-

wicklung der Feldzeichen zu Ende des XIV. Jahrh. aufweist. Wesentliche Unter-

schiede, die in der damaligen Kriegführung begründet sind, zeigen sich in der

Form des größeren Ehrenzeichens, des Hauptbanners, das

bei ausgedehnteren Kriegsfahrten größere, taktische Verbände (Kompagnien) mit

Fußvolk als Hilfswaffe zusammenfaßte und in dem kleineren Ehren-

zeichen der Ritter- oder Rennfahne, die bei einer kleineren, be-

rittenen Heeresabteilung, Häuflein oder Rotte in Gebrauch war9. Das Fahnen-

" Die Abmessung des Fähnleins war oft gering: so meldet z.B. der Sänger der Sempach-