B480: Minne und Gesellschaft

Offenes Streitgespräch zwischen einer verheirateten Frau und einer Jungfrau

über den Vorrang von Minne oder Gesellschaft, der auch von einem historischen adligen

Gremium nicht entschieden werden kann und ans Publikum weitergegeben wird

Verfasser: unbekannt

Datierung: früheste Überlieferung 1. Viertel 15. Jh. (Be8) bzw. vor 1410 (He10)

Überlieferung:

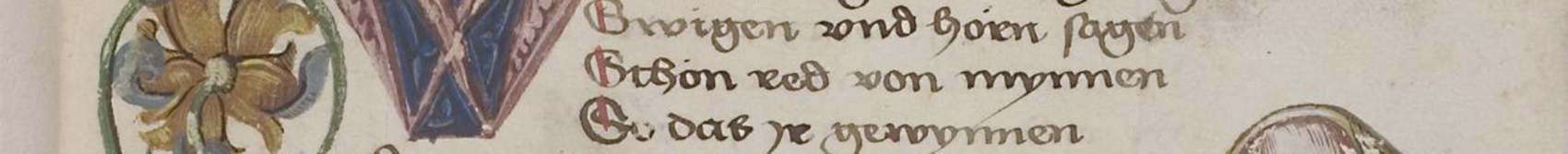

Be8 37ra–42rb; 572 V.

He10 94v–107v; 571 V.

Edition:

Matthaei 1913, 65–73 Nr. 6

(nach He10 mit den Laa. von Be8)

Literatur:

Bach 1957b; Blank 1970, 48 Anm. 19, 183; Glier 1971, 73–81, 103 Anm. 127, 110 Anm. 148, 118, 264 und Anm. 269, 405 und Anm. 28; 412; Peters 1972, 129–133; Kasten 1973, 162–168, 204, 208–210, 226, 233–237; Rheinheimer 1975, 10, 16–21; Nolte 1983, 73; Wallmann 1985, 293f., 344 Anm. 294; Ziegeler 1985, 72 und Anm. 37; Kasten 2VL 6 (1987), 554; Beckers 1989, 43f.; Dietl 1997, 9; Dietl 1999, 250; Lieb 2001, 518 und Anm. 19; Lieb/Strohschneider 1998, 293–305; Janota 2004, 325f.; Klingner/Lieb 2006, 154f. und Anm. 43; Tervooren 2006b, 182; Lichtblau 2007, 126–129; Klingner 2010, 250, 321; Matter 2010a, 81f.; Uhl 2010, 12, 37, 67

Beschreibung der Überlieferung:

Der nordrheinfränkische Text ist in der Überlieferung erst ca. 80 Jahre nach seiner von der Forschung vermuteten Entstehung nachweisbar. He10 überliefert ihn als ersten in einer Dreiergruppe von mehrfach bezeugten rheinischen Minnereden (B480, B410, B444). In der in etwa zeitgleichen ripuarischen Sammelhs. Be8 bildet B480 zusammen mit B481 (z.T. identisches historisches Personal) den 5. Faszikel (größeres Interesse des Kompilators der Hs. an panegyrischer Dichtung wird auch durch die Aufnahme von B477 bezeugt). Der Schreiber lässt bei beiden Texten zu Beginn der ersten Verse einen Freiraum für eine Eingangs-Initiale, die aber nicht ausgeführt wird. Der Text ist in beiden Hss. verlässlich und ohne signifikante Varianzen; He10 weist einen Minusvers (44) und einige Wortauslassungen (so 25, 368, 375, 506) auf.

Überschrift:

Diz ist ein krig ob mynnen beßer sie oder geschelleschafft (He10)

Inhalt:

(Nach He10) . A Prolog (1–14): Der Sprecher ist melancholisch gestimmt und bezieht sein Publikum auch in diese Stimmung ein (2: alz noch dicke manigen tuot). Er habe alle Freude verloren. Quälende, verworrene Gedanken zögen ihm durch den Kopf; so u.a. auch, ob er sich nicht das Leben ›stehlen‹ solle (Selbstmord-Gedanken).

B 1. Spazierritt (15–35): Unvermittelt kommt er auf den Gedanken, nicht mehr lange warten zu wollen. Er nimmt zur Kurzweil einen Sperber mit sich und reitet dann eilends hinab zu einem tiefen Grund. Er gelangt zu einem Bach voller Wonnen und erblickt auf einem Anger, ganz verborgen unter überwachsenden Bäumen, ein leuchtend rotes Zelt aus kostbarem Gewebe; der Knauf: eine goldene Krone.

C 1. Streitgespräch (36–293): Der Sprecher steigt ab und hört leise Stimmen aus dem Inneren des Zeltes. Neugierig schlitzt er ein Loch in die Zeltwand und wandelt sich zu einem affektiv involvierten Beobachter (54–57): Er sieht dort zwei in der Öffentlichkeit bekannte, vornehme Damen (eine verheiratete Frau und eine Jungfrau). Ihre Namen bleiben anonym. Beide lesen in vertrautem Beisammensein das Epos von Tristant | und von Ysoten der reinen (62f.; gemeint ist hier wohl das Werk Eilharts von Oberg), wobei deren Treue bis zum Tod besonders akzentuiert wird. Nach der noch einvernehmlichen Lektüre stellt sich aber schlagartig heraus, dass die Damen ein ganz unterschiedliches Textverständnis und somit auch eine konträre Minnekonzeption vertreten. Auf die kasuistische Frage der Frau (82–84: min trut gespile, nuo sag mir an: | bist du der minne dienst wip | oder wez nietet sich din lip?) entbrennt nämlich zwischen ihr und der Jungfrau ein heftiges Streitgespräch über den Vorrang von minne oder geselleschafft. Die eheerfahrene Dame bekennt sich zur Minne (und somit letztlich auch zu der schicksalshaften Liebe von Tristan und Isolde), die Jungfrau zur geselleschafft (d.i. die gesellschaftlich höfische Kultur und Geselligkeit). Die konventionellen und gattungstypischen Argumente der verheirateten Dame lauten, dass ohne Minne die Ideale des Rittertums bedroht seien (124–139) und Unverbindlichkeit sowie Treulosigkeit an deren Stelle träten (200–207). Diese sei ›Freudenbringerin‹ und ›Leidvertreib‹ (214–219) und natürliches Lebenselement (220f.). Darüber hinaus hebt sie aber auch ontologisch argumentierend den Unterschied zwischen irdischer und himmlischer Liebe (229: mynne ist auch in hymelriche) auf und kann Gott in seiner Rolle als Weltenrichter ersetzen durch Minne als Rachegöttin (140–144). ♦ Als die Jungfrau die kasuistische Frage hört, verkündet sie sofort ganz spontan ihr wichtigstes Argument gegen die Minne: pfy, soelt ich mynnen leben | und suelt wider die ere streben (87f.). Dann nennt sie pragmatisch, bisweilen überspitzt, als weitere Argumente: Entstehen von Scham und Schande bei Übertreibung der Liebe (100–105); das traditionelle Klafferproblem (106–111); die Probleme, die der Geliebte selbst verursachen könne durch unbegründete Eifersucht (170–177); Rühmen der erhaltenen Gunstbeweise (178–181) und Anlässe zu Misstrauen in Bezug auf seine Treue (182–187). Zuletzt berührt sie noch das Spannungsverhältnis zwischen Minne und Ehe und sieht als Folgen für die Frau Verlust der Huld des Ehemannes und Spott von Welt und Gott voraus (252–258). Zu dem Ausgang ihrer Argumentation kehrt sie zurück mit dem Hinweis, dass ein Übermaß an Minne zur Vernachlässigung Gottes und der Ehre führe (259–262). In diese negative Bewertung der Minne verschränkt sie das relativ bescheidene Lob der geselleschafft (96–99, 112–115, 164–169, 188–190, 249–251), die für sie vor allem kuerczwile (166) und freudige Empfindungen (188, 249) beinhaltet. Letztlich läuft der Austausch von Argumenten in dem Streitgespräch aber gar nicht auf ein dialektisches Abwägen der Vorzüge bzw. Nachteile von minne oder geselleschafft hinaus, sondern auf ein eher starres Pro und Contra minne.

D Sprecherauftrag (294–352): Die heimliche Anwesenheit des Sprechers wird durch seinen Sperber verraten. Nach dem ersten Erschrecken der Damen wird er aber von der Jungfrau erkannt (die sogar seinen Namen kennt), in den Diskurs einbezogen und von jeder Dame um eine Entscheidung zu ihren Gunsten gebeten. Er erwidert, dafür zu tuomp (330) zu sein und erbittet ein halbes Jahr Aufschub, um bei kompetenten Männern eine Antwort zu erhalten. Dieser wird ihm auch zugestanden. Trotz dieses vorgeblichen Unfähigkeitstopos bleibt seine ›innere‹ Parteinahme aber unübersehbar. Bei der verheirateten Frau benennt er deren zornigen und bösen Gemütszustand (122, 192); bei der Jungfrau jedoch betont er ausdrücklich ihre erotische Ausstrahlung und bewertet Wesen, Kommunikationsverhalten und Argumente (145, 238f., 263–284, 304–306, 334) positiv. In einer moralischen Apostrophe an reine Damen spricht er in Bezug auf letztere sogar eine Empfehlung aus (285–288).

E Zweite Einleitung (353–358): Der Sprecher bittet ›Glück‹ um Gewogenheit und begibt sich auf der Suche nach der rehten warheit (357) in die Welt.

F Zweites Streitgespräch (359–565): Unterwegs begegnet er einem knappen von den wappen (359: Herold), der ihn auf einen großen Hoftag tugendreicher magd, man und wib (368) verweist. Dort wird er freudig begrüßt und hat teil an der allgemeinen topischen Fest-Freude (375–377). Am vierten Tag gerät er erneut in eine ›heimliche‹ Gesprächssituation in einem Zelt, die sich aber durch eine größere ›Realitätsnähe‹ deutlich von der ersten unterscheidet: Das Zelt liegt nicht abgeschieden und ›versteckt‹ und hat auch keinen besonderen Verweischarakter; der Sprecher hat einen legitimen, auf ein halbes Jahr befristeten Auftrag; und bei den Anwesenden handelt es sich um eine reine Männergesellschaft von historischen Persönlichkeiten. Diese besteht aus zwölf der besten Ritter umb den Ryn. | an allen dingen underscheit | wißent sie die warheit (388–390) und dem König von Böhmen. Der Sprecher nennt diese zweimal namentlich fast in der gleichen Reihenfolge nach ihrem Rang und unter Erwähnung ihrer Verdienste: König Johann von Böhmen (393); Graf Johann (II.) von Sponheim (Kreuznach) (394, 459)*; Konrad von Weinsberg (398, 464); Heinrich von Fleckenstein (400f., 466)*; Simon von Gundheim (407, 475), Eberhard von Stromberg (409, 475), Gerhard von Biegen (412, 487)*; Gerhard von Wachenheim ( 414, 482f.); Konrad von Lösenich (416, 507)*; Gerhard von Landskron (418, 523)*; Gerhard von Schaesberg (420, 537, 543); Otto von Breisig (421, 495)*; Lutz (Götz) von Hohenlohe (429f., 471) (nach Bach 1957b, 511–522). Dieser Gruppe legt der Sprecher nun ganz öffentlich die ihm zur Entscheidung aufgetragene minnekasuistische Frage vor. Sieben Ritter geben daraufhin der Minne den Vorzug, sechs, darunter auch der König von Böhmen, der geselleschafft. Aber auch jetzt fällt keine Entscheidung. Die konventionellen Argumente, oft nur Behauptungen ohne erläuternde Beispiele, fügen den Aussagen der beiden Damen inhaltlich nichts Neues hinzu. Weiterhin bleibt es auch wieder bloß bei den schon bekannten Argumenten für oder gegen die Minne (Ausnahme Gerhart von Biegen: Er lobt 493, dass geselleschafft sweren muot vertreiben könne). Eine affektive Involvierung und eine implizite Parteinahme des Sprechers bei der Wiedergabe des Gesprächsverlaufes sind nicht mehr zu erkennen, wohl aber eine Wehklage (558) darüber, dass er noch immer unbescheiden (559) sei. Er muss zu neuer Suche aufbrechen.

G Schluss (566–572): So bleibt der Sprecher ein ›ewig‹ Fragender und bittet immer wieder aufs Neue sein Publikum um eine Antwort.

Parallelen:

Durch * gekennzeichnete Personen treten auch in B481 auf. B480 zeigt eine von den übrigen Minnereden abweichende kritische Tristanrezeption. Weitere rheinische Minnereden, die kasuistische Minnefragen in einen narrativen Rahmen stellen: B410, B423, B496, B497. Die zwischen 1290 und 1350 entstandenen mittelrheinischen Minnereden B467, B468, B469, B480, B481, B483, B484 tendieren zur Preisdichtung mit historisch verifizierbarem Publikum.

Sonstiges:

Zur Beziehung von B480 zu dem ›Jugement dou Roy de Behaingne‹ des Guillaume de Machaut und zu anderen französischen dits d’amour vgl. Bach 1957b, 513, und Glier 1971, 80 und Anm. 66. Glier 1971, 75f., die »im Aufbau deutliche Parallelen zum ›Minnehof‹ des Pseudo-Zilies wie auch zu den französischen Streitgedichten zum Miles-clericus-Thema« (75) sieht, möchte in diesem ›offenen‹ Streitgespräch »einen der Übergänge zwischen literarisch verfestigter Form und gesellschaftlichem ›Spiel‹« (76f.) sehen; Peters 1972, 129–133, vermutet zwar auch »direkte Wirkung der minnekasuistischen Literatur aus Frankreich und den Niederlanden« (131), denkt aber eher, dass das historisch bezeugte rheinische Publikum »die literarischen Formen der Minnekasuistik den in Frankreich und den Niederlanden praktizierten geselligen Formen vorgezogen« (133) habe. – Zur unterschiedlichen Verfasserschaft von B480 und B481 aufgrund von Stil, Themendurchführung, Motivbeziehungen, Reim und Wortschatz vgl. Glier 1971, 80f. Anm. 67.

[Die Informationen stammen aus: Jacob Klingner/Ludger Lieb: Handbuch Minnereden. Berlin, Boston: de Gruyter 2013, Band 1. - Korrekturen, Aktualisierungen und Ergänzungen werden stillschweigend vorgenommen.]