86

O. Rubensohn

schriebenen Blättern (vgl. z. B. Conze, Mellsche Tongefäße Tafel 11

und VI; Kinch, Fouilles de Vroulia T. XVI 2). Als Metopenschmuck

war dieses Ornament bisher nur von boeotischen Vasen bekannt,

deren Palmetten aber eine andere Form haben (vgl. Jahrbuch d. 1.

111 S. 339 Fig. 15, S. 377 Fig. 10). Die Funde von Delos (Bulletin

hellen. XXXV S. 412 Fig. 71) und von Rheneia (vgl. ebd. S. 413)

haben für melische Vasen weitere Be-

lege gebracht. Der von oben in das

Metopenfeld herabhängende Zapfen

mit der scharf profilierten Ecke scheint

das Endglied eines sich nach rechts

fortsetzenden Ornaments zu sein —

die rechte Kontur des Zapfens hat

eine stärkere Biegung als-die linke—,

das Ornament steht darin also dem

mykenischen Prototyp dieser in ihrem

y letzten Ursprung auf die Terrainwieder-

* gaben in der kretischen Kunst zurück-

gehenden Hängeornamente (vgl. z. B.

Furtwängler - Loeschcke, Mykenische

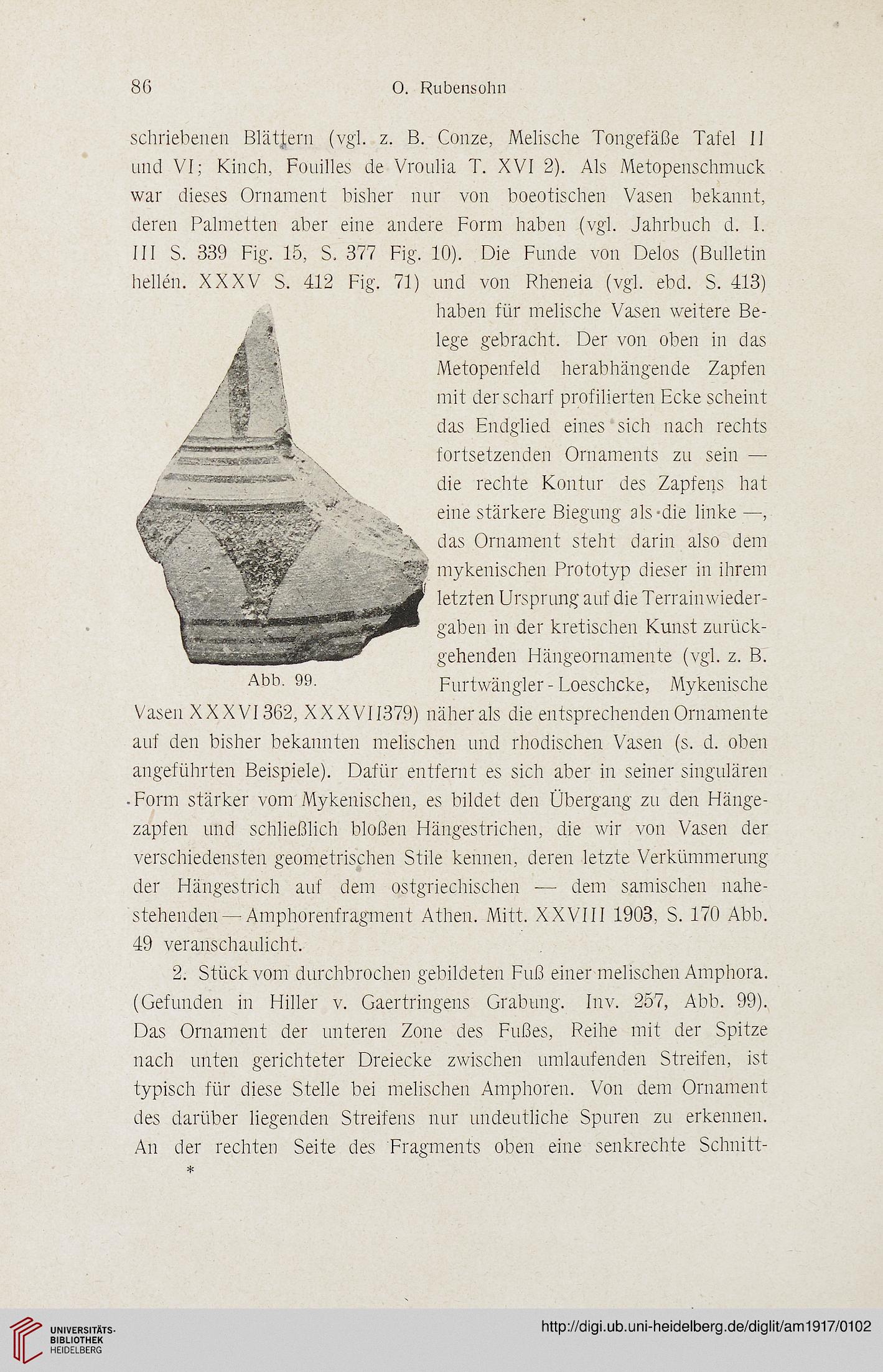

Abb. 99.

Vasen XXXVI 362, XXXVI1379) näher als die entsprechenden Ornamente

auf den bisher bekannten nrelischen und rhodischen Vasen (s. d. oben

angeführten Beispiele). Dafür entfernt es sich aber in seiner singulären

-Form stärker vom Mykenischen, es bildet den Übergang zu den Hänge-

zapfen und schließlich bloßen Hängestrichen, die wir von Vasen der

verschiedensten geometrischen Stile kennen, deren letzte Verkümmerung

der Hängestrich auf dem ostgriechischen — dem samischen nahe-

stehenden— Amphorenfragment Athen. Mitt. XXVIII 1903, S. 170 Abb.

49 veranschaulicht.

2. Stück vom durchbrochen gebildeten Fuß einer nrelischen Amphora.

(Gefunden in Hiller v. Gaertringens Grabung. Inv. 257, Abb. 99).

Das Ornament der unteren Zone des Fußes, Reihe mit der Spitze

nach unten gerichteter Dreiecke zwischen umlaufenden Streifen, ist

typisch für diese Stelle bei melischen Amphoren. Von dem Ornament

des darüber liegenden Streifens nur undeutliche Spuren zu erkennen.

An der rechten Seite des Fragments oben eine senkrechte Schnitt-

O. Rubensohn

schriebenen Blättern (vgl. z. B. Conze, Mellsche Tongefäße Tafel 11

und VI; Kinch, Fouilles de Vroulia T. XVI 2). Als Metopenschmuck

war dieses Ornament bisher nur von boeotischen Vasen bekannt,

deren Palmetten aber eine andere Form haben (vgl. Jahrbuch d. 1.

111 S. 339 Fig. 15, S. 377 Fig. 10). Die Funde von Delos (Bulletin

hellen. XXXV S. 412 Fig. 71) und von Rheneia (vgl. ebd. S. 413)

haben für melische Vasen weitere Be-

lege gebracht. Der von oben in das

Metopenfeld herabhängende Zapfen

mit der scharf profilierten Ecke scheint

das Endglied eines sich nach rechts

fortsetzenden Ornaments zu sein —

die rechte Kontur des Zapfens hat

eine stärkere Biegung als-die linke—,

das Ornament steht darin also dem

mykenischen Prototyp dieser in ihrem

y letzten Ursprung auf die Terrainwieder-

* gaben in der kretischen Kunst zurück-

gehenden Hängeornamente (vgl. z. B.

Furtwängler - Loeschcke, Mykenische

Abb. 99.

Vasen XXXVI 362, XXXVI1379) näher als die entsprechenden Ornamente

auf den bisher bekannten nrelischen und rhodischen Vasen (s. d. oben

angeführten Beispiele). Dafür entfernt es sich aber in seiner singulären

-Form stärker vom Mykenischen, es bildet den Übergang zu den Hänge-

zapfen und schließlich bloßen Hängestrichen, die wir von Vasen der

verschiedensten geometrischen Stile kennen, deren letzte Verkümmerung

der Hängestrich auf dem ostgriechischen — dem samischen nahe-

stehenden— Amphorenfragment Athen. Mitt. XXVIII 1903, S. 170 Abb.

49 veranschaulicht.

2. Stück vom durchbrochen gebildeten Fuß einer nrelischen Amphora.

(Gefunden in Hiller v. Gaertringens Grabung. Inv. 257, Abb. 99).

Das Ornament der unteren Zone des Fußes, Reihe mit der Spitze

nach unten gerichteter Dreiecke zwischen umlaufenden Streifen, ist

typisch für diese Stelle bei melischen Amphoren. Von dem Ornament

des darüber liegenden Streifens nur undeutliche Spuren zu erkennen.

An der rechten Seite des Fragments oben eine senkrechte Schnitt-