118

ERICH PREUNER

der Korinther auf dem Isthmos (s. Geffcken, Gr. Epigr. zu 108).

(Theokr. XVII 116.)

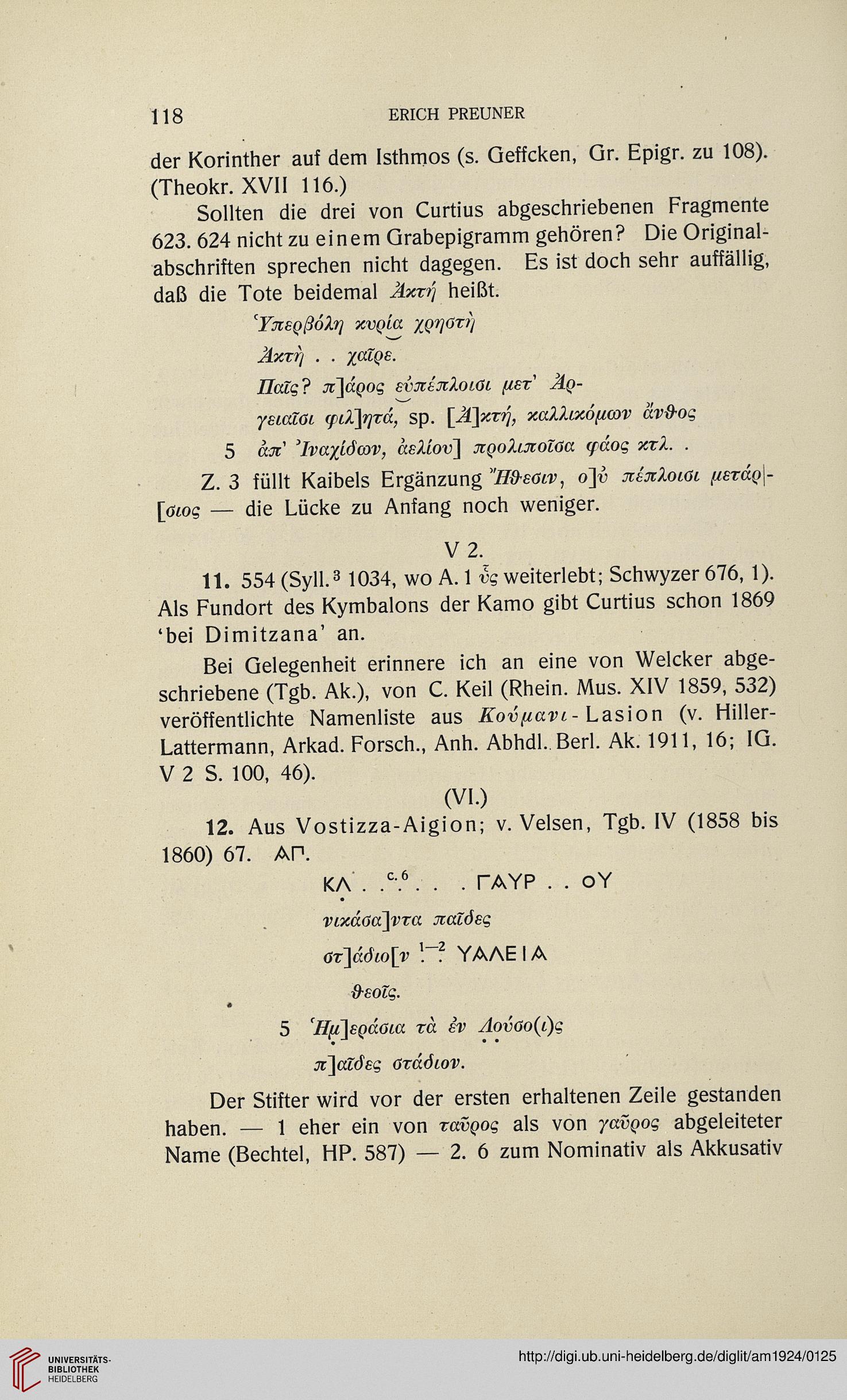

Sollten die drei von Curtius abgeschriebenen Fragmente

623. 624 nicht zu einem Grabepigramm gehören? Die Original-

abschriften sprechen nicht dagegen. Es ist doch sehr auffällig,

daß die Tote beidemal Äxvrj heißt.

CYjl£Qß6b] XVQta XQt]GTQ

Äxtt] . . yalQE.

JJatq ? ji\aQoq TVJttJiXo/.öt (zet Äq-

ystatöt (ftX\r]Td, sp. [Ä\xt?], xaXbxo(tcov ävO-og

5 aJi' Jvaytdoiv, deUov\ JiQoltJiolöa qdoq xt 1. .

Z. 3 füllt Kaibels Ergänzung *'HJsötv, o\v jisjilotöt (israQ\-

[ötoq — die Lücke zu Anfang noch weniger.

V 2.

11. 554 (Syll. 3 1034, wo A. 1 vg weiterlebt; Schwyzer 676, 1).

Als Fundort des Kymbalons der Kamo gibt Curtius schon 1869

‘bei Dimitzana’ an.

Bei Gelegenheit erinnere ich an eine von Welcker abge-

schriebene (Tgb. Ak.), von C. Keil (Rhein. Mus. XIV 1859, 532)

veröffentlichte Namenliste aus Kov(iavt- Lasion (v. Hiller-

Lattermann, Arkad. Forsch., Anh. Abhdl. Berl. Ak. 1911, 16; IG.

V 2 S. 100, 46).

(VI.)

12. Aus Vostizza-Aigion; v. Velsen, Tgb. IV (1858 bis

1860) 67. AP.

KA . , c\ 6. . . rAYP . . oY

vtxdöa\vva Jtatösq

öT\aöto[v 'r 2 YAAE IA

Q-sotq.

5 cH(i\sQdöta va sv Aovöo(t)q

ji\atösq öTaötov.

Der Stifter wird vor der ersten erhaltenen Zeile gestanden

haben. — 1 eher ein von vavQoq als von yavQoq abgeleiteter

Name (Bechtel, HP. 587) — 2. 6 zum Nominativ als Akkusativ

ERICH PREUNER

der Korinther auf dem Isthmos (s. Geffcken, Gr. Epigr. zu 108).

(Theokr. XVII 116.)

Sollten die drei von Curtius abgeschriebenen Fragmente

623. 624 nicht zu einem Grabepigramm gehören? Die Original-

abschriften sprechen nicht dagegen. Es ist doch sehr auffällig,

daß die Tote beidemal Äxvrj heißt.

CYjl£Qß6b] XVQta XQt]GTQ

Äxtt] . . yalQE.

JJatq ? ji\aQoq TVJttJiXo/.öt (zet Äq-

ystatöt (ftX\r]Td, sp. [Ä\xt?], xaXbxo(tcov ävO-og

5 aJi' Jvaytdoiv, deUov\ JiQoltJiolöa qdoq xt 1. .

Z. 3 füllt Kaibels Ergänzung *'HJsötv, o\v jisjilotöt (israQ\-

[ötoq — die Lücke zu Anfang noch weniger.

V 2.

11. 554 (Syll. 3 1034, wo A. 1 vg weiterlebt; Schwyzer 676, 1).

Als Fundort des Kymbalons der Kamo gibt Curtius schon 1869

‘bei Dimitzana’ an.

Bei Gelegenheit erinnere ich an eine von Welcker abge-

schriebene (Tgb. Ak.), von C. Keil (Rhein. Mus. XIV 1859, 532)

veröffentlichte Namenliste aus Kov(iavt- Lasion (v. Hiller-

Lattermann, Arkad. Forsch., Anh. Abhdl. Berl. Ak. 1911, 16; IG.

V 2 S. 100, 46).

(VI.)

12. Aus Vostizza-Aigion; v. Velsen, Tgb. IV (1858 bis

1860) 67. AP.

KA . , c\ 6. . . rAYP . . oY

vtxdöa\vva Jtatösq

öT\aöto[v 'r 2 YAAE IA

Q-sotq.

5 cH(i\sQdöta va sv Aovöo(t)q

ji\atösq öTaötov.

Der Stifter wird vor der ersten erhaltenen Zeile gestanden

haben. — 1 eher ein von vavQoq als von yavQoq abgeleiteter

Name (Bechtel, HP. 587) — 2. 6 zum Nominativ als Akkusativ