DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS

43

croix, apparaît jeune, imberbe, tenant de la main

droite un encensoir et de la main gauche un

livre (i). Quels sont ces deux personnages ?

M. le chanoine Reusens y avait vu deux anges sans

ailes. C’est apparamment une inadvertance sur

laquelle il n’est pas nécessaire d’insister. Le saint

chauve et barbu nous rappelle évidemment le type

de saint Pierre. L’objet tenu de la main gauche

serait, d’après M. A. Schaepkens, un siège « sym-

bole de l’unité chrétienne » qu’il semble montrer

du doigt. On y voit aussi des fonts, par allusion au

baptême que saint Pierre administra au centurion

Corneille. Le schéma de cet objet est tellement

problématique qu’il est difficile de se prononcer.

Feu Mgr Barbier de Montault voyait dans le

personnage représenté pieds nus, chauve et barbu,

saint Pierre, et dans le saint imberbe, saint Jean

l'Évangéliste. Pour lui, c’était une allusion à leur

visite au saint Sépulcre, rappelée dans la strophe

d’O filii :

A Magdalena moniti

Ad ostium monumenii

Duo currunt discipuli

Scd Joannes apostolus

Cucurrit Petro ciiius.

Ad sepulcrum venitprius.

L’explication est ingénieuse, reste à savoir si

l’artiste a songé si loin. Dom Germain Morin in-

cline à y voir des allusions au culte des saints hono-

rés dans le monastère de Florennes.

Le saint du volet de droite serait saint Maur

qui a subi le martyre à Reims et dont la châsse,

conservée à Florennes pendant plusieurs siècles,

subsiste encore (2).

L’objet en discussion serait, de l’avis de Dom

G. Morin, un billot, le saint ayant eu la tête tran-

chée, ou bien encore des fonts baptismaux, car il

est dit, dans les actes du martyre de saint Maur,

que ses disciples, saint Timothée et saint Apolli-

naire, lui amenaient ceux qu’il avait convertis, afin

que lui, prêtre, les baptisât.

Chez les Grecs, encore maintenant, le diacre tient

l’encensoir.

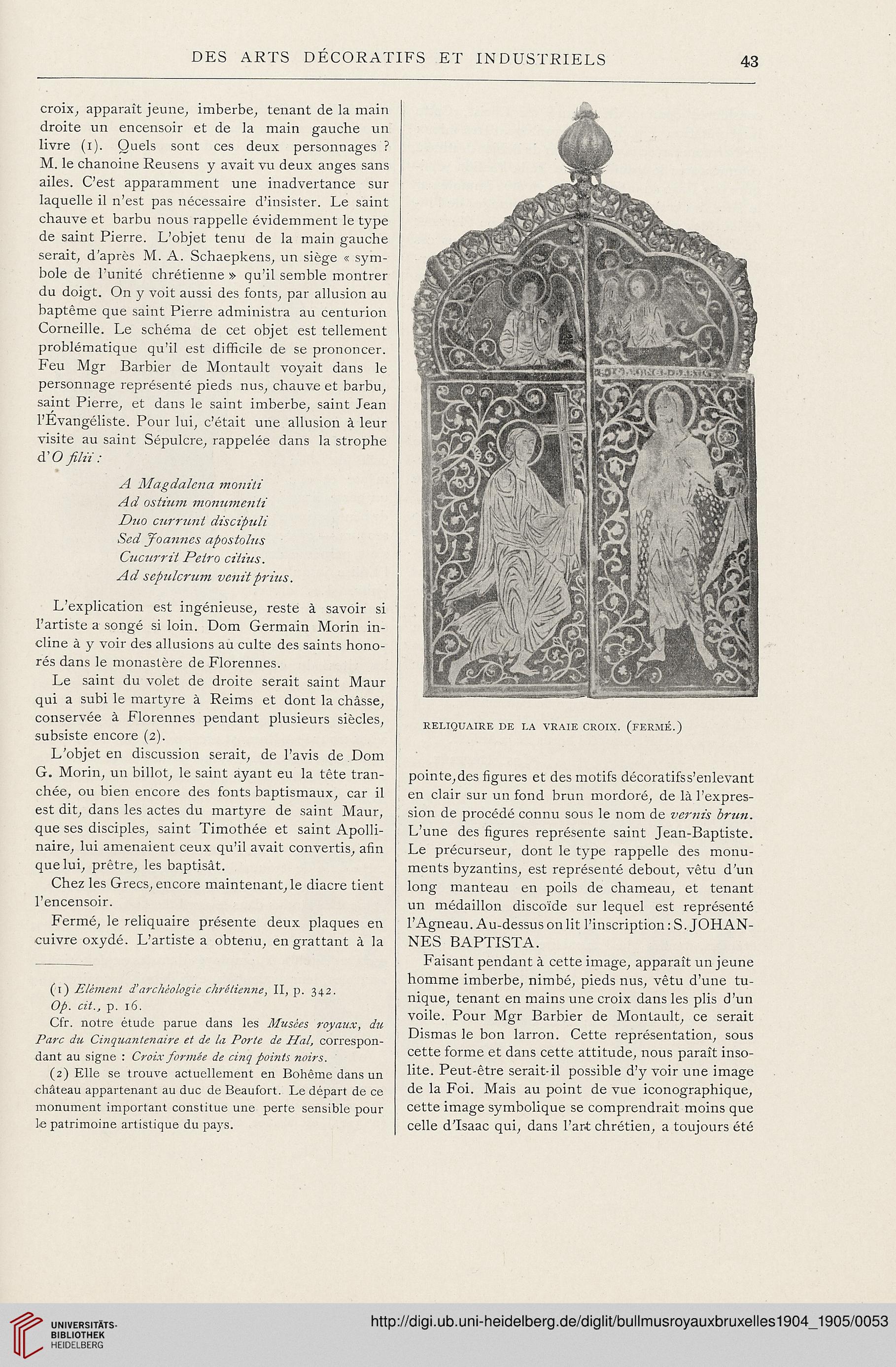

Fermé, le reliquaire présente deux plaques en

cuivre oxydé. L’artiste a obtenu, en grattant à la

(1) Elément d'archéologie chrétienne, II, p. 342.

Op. cit., p. 16.

Cfr. notre étude parue dans les Musées royaux, du

Parc du Cinquantenaire et de la Porte de Hal, correspon-

dant au signe : Croix formée de cinq points noirs.

(2) Elle se trouve actuellement en Bohême dans un

château appartenant au duc de Beaufort. Le départ de ce

monument important constitue une perte sensible pour

le patrimoine artistique du pays.

RELIQUAIRE DE LA VRAIE CROIX. (FERMÉ.)

pointe,des figures et des motifs décoratifss’enlevant

en clair sur un fond brun mordoré, de là l’expres-

sion de procédé connu sous le nom de vernis brun.

L’une des figures représente saint Jean-Baptiste.

Le précurseur, dont le type rappelle des monu-

ments byzantins, est représenté debout, vêtu d’un

long manteau en poils de chameau, et tenant

un médaillon discoïde sur lequel est représenté

l’Agneau .Au-dessus on lit l’inscription : S .JOHAN-

NES BAPTISTA.

Faisant pendant à cette image, apparaît un jeune

homme imberbe, nimbé, pieds nus, vêtu d’une tu-

nique, tenant en mains une croix dans les plis d’un

voile. Pour Mgr Barbier de Montault, ce serait

Dismas le bon larron. Cette représentation, sous

cette forme et dans cette attitude, nous paraît inso-

lite. Peut-être serait-il possible d’y voir une image

de la Foi. Mais au point de vue iconographique,

cette image symbolique se comprendrait moins que

celle d’Isaac qui, dans l’art chrétien, a toujours été

43

croix, apparaît jeune, imberbe, tenant de la main

droite un encensoir et de la main gauche un

livre (i). Quels sont ces deux personnages ?

M. le chanoine Reusens y avait vu deux anges sans

ailes. C’est apparamment une inadvertance sur

laquelle il n’est pas nécessaire d’insister. Le saint

chauve et barbu nous rappelle évidemment le type

de saint Pierre. L’objet tenu de la main gauche

serait, d’après M. A. Schaepkens, un siège « sym-

bole de l’unité chrétienne » qu’il semble montrer

du doigt. On y voit aussi des fonts, par allusion au

baptême que saint Pierre administra au centurion

Corneille. Le schéma de cet objet est tellement

problématique qu’il est difficile de se prononcer.

Feu Mgr Barbier de Montault voyait dans le

personnage représenté pieds nus, chauve et barbu,

saint Pierre, et dans le saint imberbe, saint Jean

l'Évangéliste. Pour lui, c’était une allusion à leur

visite au saint Sépulcre, rappelée dans la strophe

d’O filii :

A Magdalena moniti

Ad ostium monumenii

Duo currunt discipuli

Scd Joannes apostolus

Cucurrit Petro ciiius.

Ad sepulcrum venitprius.

L’explication est ingénieuse, reste à savoir si

l’artiste a songé si loin. Dom Germain Morin in-

cline à y voir des allusions au culte des saints hono-

rés dans le monastère de Florennes.

Le saint du volet de droite serait saint Maur

qui a subi le martyre à Reims et dont la châsse,

conservée à Florennes pendant plusieurs siècles,

subsiste encore (2).

L’objet en discussion serait, de l’avis de Dom

G. Morin, un billot, le saint ayant eu la tête tran-

chée, ou bien encore des fonts baptismaux, car il

est dit, dans les actes du martyre de saint Maur,

que ses disciples, saint Timothée et saint Apolli-

naire, lui amenaient ceux qu’il avait convertis, afin

que lui, prêtre, les baptisât.

Chez les Grecs, encore maintenant, le diacre tient

l’encensoir.

Fermé, le reliquaire présente deux plaques en

cuivre oxydé. L’artiste a obtenu, en grattant à la

(1) Elément d'archéologie chrétienne, II, p. 342.

Op. cit., p. 16.

Cfr. notre étude parue dans les Musées royaux, du

Parc du Cinquantenaire et de la Porte de Hal, correspon-

dant au signe : Croix formée de cinq points noirs.

(2) Elle se trouve actuellement en Bohême dans un

château appartenant au duc de Beaufort. Le départ de ce

monument important constitue une perte sensible pour

le patrimoine artistique du pays.

RELIQUAIRE DE LA VRAIE CROIX. (FERMÉ.)

pointe,des figures et des motifs décoratifss’enlevant

en clair sur un fond brun mordoré, de là l’expres-

sion de procédé connu sous le nom de vernis brun.

L’une des figures représente saint Jean-Baptiste.

Le précurseur, dont le type rappelle des monu-

ments byzantins, est représenté debout, vêtu d’un

long manteau en poils de chameau, et tenant

un médaillon discoïde sur lequel est représenté

l’Agneau .Au-dessus on lit l’inscription : S .JOHAN-

NES BAPTISTA.

Faisant pendant à cette image, apparaît un jeune

homme imberbe, nimbé, pieds nus, vêtu d’une tu-

nique, tenant en mains une croix dans les plis d’un

voile. Pour Mgr Barbier de Montault, ce serait

Dismas le bon larron. Cette représentation, sous

cette forme et dans cette attitude, nous paraît inso-

lite. Peut-être serait-il possible d’y voir une image

de la Foi. Mais au point de vue iconographique,

cette image symbolique se comprendrait moins que

celle d’Isaac qui, dans l’art chrétien, a toujours été