DES ARTS DECORATIFS ET INDUSTRIELS

51

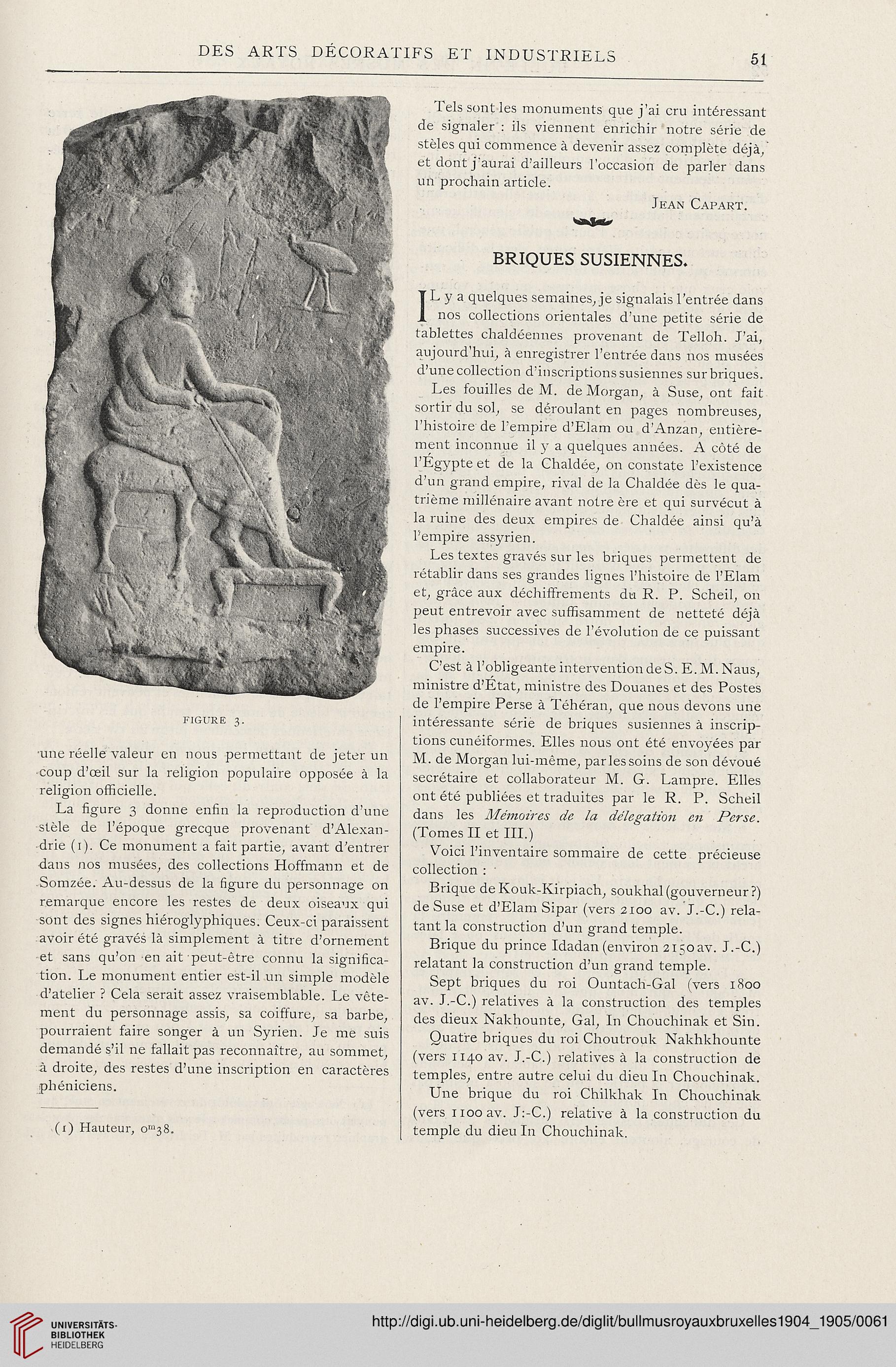

FIGURE 3.

■une réelle valeur en nous permettant de jeter un

■coup d’œil sur la religion populaire opposée à la

religion officielle.

La figure 3 donne enfin la reproduction d’une

■stèle de l’époque grecque provenant d’Alexan-

drie (1). Ce monument a fait partie, avant d’entrer

dans nos musées, des collections Hoffmann et de

Somzée. Au-dessus de la figure du personnage on

remarque encore les restes de deux oiseaux qui

sont des signes hiéroglyphiques. Ceux-ci paraissent

avoir été gravés là simplement à titre d’ornement

et sans qu’on en ait peut-être connu la significa-

tion. Le monument entier est-il un simple modèle

d’atelier ? Cela serait assez vraisemblable. Le vête-

ment du personnage assis, sa coiffure, sa barbe,

pourraient faire songer à un Syrien. Je me suis

demandé s’il ne fallait pas reconnaître, au sommet,

à droite, des restes d’une inscription en caractères

phéniciens.

(1) Hauteur, om38.

Tels sont les monuments que j’ai cru intéressant

de signaler : ils viennent enrichir notre série de

stèles qui commence à devenir assez complète déjà,

et dont j'aurai d’ailleurs l’occasion de parler dans

un prochain article.

Jean Capart.

BRIQUES SUSIENNES.

IL y a quelques semaines, je signalais l’entrée dans

nos collections orientales d’une petite série de

tablettes chaldéennes provenant de Telloh. J’ai,

aujourd’hui, à enregistrer l’entrée dans nos musées

d’une collection d’inscriptions susiennes sur briques.

Les fouilles de M. de Morgan, à Suse, ont fait

sortir du sol, se déroulant en pages nombreuses,

l’histoire de l'empire d’Elam ou d’Anzan, entière-

ment inconnue il y a quelques années. A côté de

l’Egypte et de la Chaldée, on constate l’existence

d’un grand empire, rival de la Chaldée dès le qua-

trième millénaire avant notre ère et qui survécut à

la ruine des deux empires de Chaldée ainsi qu’à

l’empire assyrien.

Les textes gravés sur les briques permettent de

rétablir dans ses grandes lignes l’histoire de l’Elam

et, grâce aux déchiffrements du R. P. Scheil, 011

peut entrevoir avec suffisamment de netteté déjà

les phases successives de l’évolution de ce puissant

empire.

C’est à l’obligeante intervention de S. E. M. Naus,

ministre d’Etat, ministre des Douanes et des Postes

de l’empire Perse à Téhéran, que nous devons une

intéressante série de briques susiennes à inscrip-

tions cunéiformes. Elles nous ont été envoyées par

M. de Morgan lui-même, par les soins de son dévoué

secrétaire et collaborateur M. G. Lampre. Elles

ont été publiées et traduites par le R. P. Scheil

dans les Mémoires de la délégation en Perse.

(Tomes II et III.)

Voici l’inventaire sommaire de cette précieuse

collection :

Brique de Ivouk-Kirpiach, soukhal(gouverneur?)

de Suse et d’Elam Sipar (vers 2100 av. J.-C.) rela-

tant la construction d’un grand temple.

Brique du prince Idadan (environ 2i5oav. J.-C.)

relatant la construction d’un grand temple.

Sept briques du roi Ountach-Gal (vers 1800

av. J.-C.) relatives à la construction des temples

des dieux Nakhounte, Gai, In Chouchinak et Sin.

Quatre briques du roi Choutrouk Nakhkhounte

(vers 1140 av. J.-C.) relatives à la construction de

temples, entre autre celui du dieu In Chouchinak.

Une brique du roi Chilkhak In Chouchinak

(vers nooav. J:-C.) relative à la construction du

temple du dieu In Chouchinak.

51

FIGURE 3.

■une réelle valeur en nous permettant de jeter un

■coup d’œil sur la religion populaire opposée à la

religion officielle.

La figure 3 donne enfin la reproduction d’une

■stèle de l’époque grecque provenant d’Alexan-

drie (1). Ce monument a fait partie, avant d’entrer

dans nos musées, des collections Hoffmann et de

Somzée. Au-dessus de la figure du personnage on

remarque encore les restes de deux oiseaux qui

sont des signes hiéroglyphiques. Ceux-ci paraissent

avoir été gravés là simplement à titre d’ornement

et sans qu’on en ait peut-être connu la significa-

tion. Le monument entier est-il un simple modèle

d’atelier ? Cela serait assez vraisemblable. Le vête-

ment du personnage assis, sa coiffure, sa barbe,

pourraient faire songer à un Syrien. Je me suis

demandé s’il ne fallait pas reconnaître, au sommet,

à droite, des restes d’une inscription en caractères

phéniciens.

(1) Hauteur, om38.

Tels sont les monuments que j’ai cru intéressant

de signaler : ils viennent enrichir notre série de

stèles qui commence à devenir assez complète déjà,

et dont j'aurai d’ailleurs l’occasion de parler dans

un prochain article.

Jean Capart.

BRIQUES SUSIENNES.

IL y a quelques semaines, je signalais l’entrée dans

nos collections orientales d’une petite série de

tablettes chaldéennes provenant de Telloh. J’ai,

aujourd’hui, à enregistrer l’entrée dans nos musées

d’une collection d’inscriptions susiennes sur briques.

Les fouilles de M. de Morgan, à Suse, ont fait

sortir du sol, se déroulant en pages nombreuses,

l’histoire de l'empire d’Elam ou d’Anzan, entière-

ment inconnue il y a quelques années. A côté de

l’Egypte et de la Chaldée, on constate l’existence

d’un grand empire, rival de la Chaldée dès le qua-

trième millénaire avant notre ère et qui survécut à

la ruine des deux empires de Chaldée ainsi qu’à

l’empire assyrien.

Les textes gravés sur les briques permettent de

rétablir dans ses grandes lignes l’histoire de l’Elam

et, grâce aux déchiffrements du R. P. Scheil, 011

peut entrevoir avec suffisamment de netteté déjà

les phases successives de l’évolution de ce puissant

empire.

C’est à l’obligeante intervention de S. E. M. Naus,

ministre d’Etat, ministre des Douanes et des Postes

de l’empire Perse à Téhéran, que nous devons une

intéressante série de briques susiennes à inscrip-

tions cunéiformes. Elles nous ont été envoyées par

M. de Morgan lui-même, par les soins de son dévoué

secrétaire et collaborateur M. G. Lampre. Elles

ont été publiées et traduites par le R. P. Scheil

dans les Mémoires de la délégation en Perse.

(Tomes II et III.)

Voici l’inventaire sommaire de cette précieuse

collection :

Brique de Ivouk-Kirpiach, soukhal(gouverneur?)

de Suse et d’Elam Sipar (vers 2100 av. J.-C.) rela-

tant la construction d’un grand temple.

Brique du prince Idadan (environ 2i5oav. J.-C.)

relatant la construction d’un grand temple.

Sept briques du roi Ountach-Gal (vers 1800

av. J.-C.) relatives à la construction des temples

des dieux Nakhounte, Gai, In Chouchinak et Sin.

Quatre briques du roi Choutrouk Nakhkhounte

(vers 1140 av. J.-C.) relatives à la construction de

temples, entre autre celui du dieu In Chouchinak.

Une brique du roi Chilkhak In Chouchinak

(vers nooav. J:-C.) relative à la construction du

temple du dieu In Chouchinak.