58

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

de grès et de calcaire carbonifère. On a rencontré

des conduits souterrains recouverts de carreaux et

de tuiles plates (tegulceJ, ainsi qu’une aire sur

laquelle on a retrouvé quelques briquettes rondes

de pilier d’hypocauste.

H

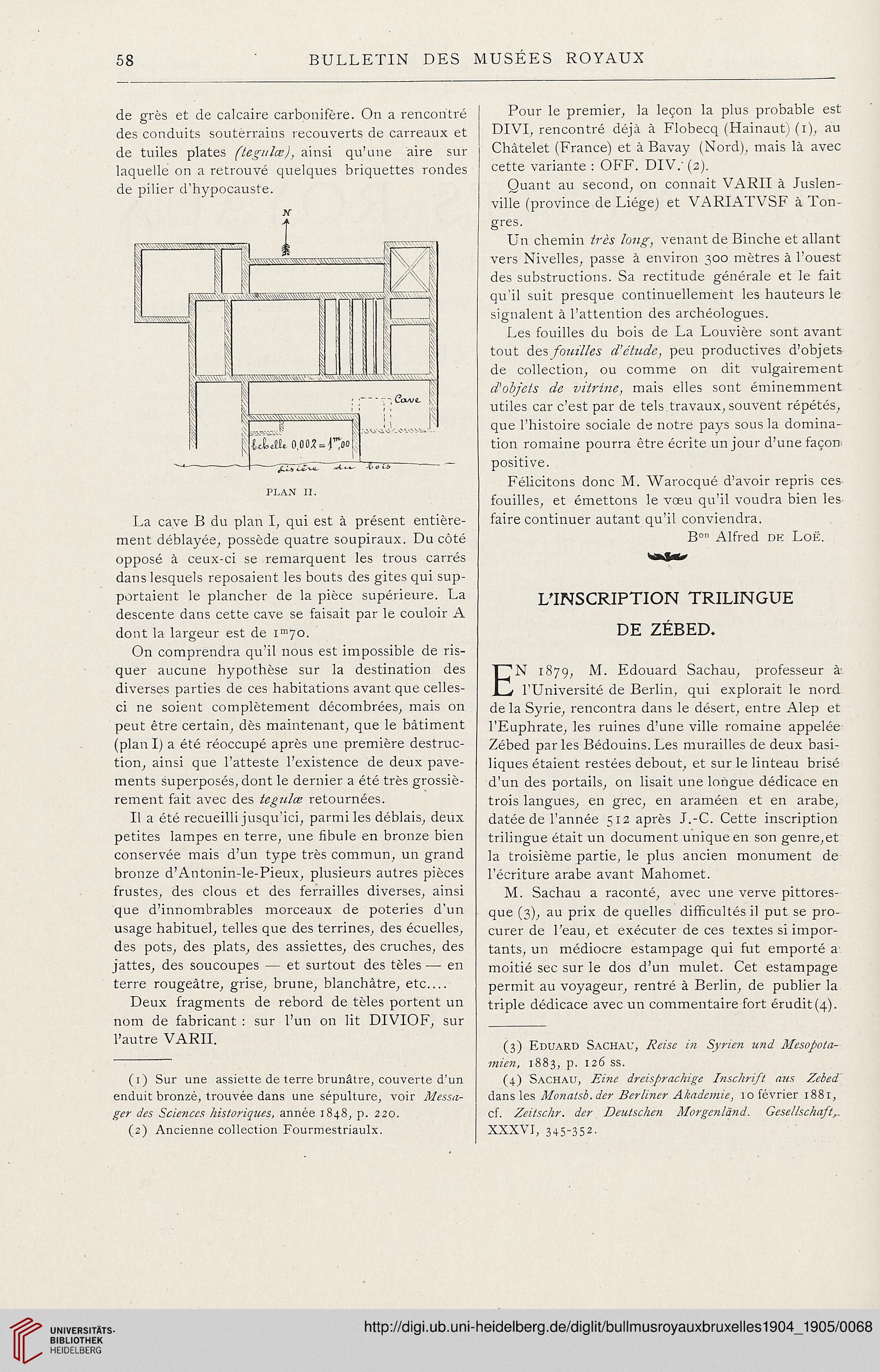

La cave B du plan I, qui est à présent entière-

ment déblayée, possède quatre soupiraux. Du côté

opposé à ceux-ci se remarquent les trous carrés

dans lesquels reposaient les bouts des gites qui sup-

portaient le plancher de la pièce supérieure. La

descente dans cette cave se faisait par le couloir A

dont la largeur est de lm70.

On comprendra qu’il nous est impossible de ris-

quer aucune hypothèse sur la destination des

diverses parties de ces habitations avant que celles-

ci ne soient complètement décombrées, mais on

peut être certain, dès maintenant, que le bâtiment

(plan I) a été réoccupé après une première destruc-

tion, ainsi que l’atteste l’existence de deux pave-

ments superposés, dont le dernier a été très grossiè-

rement fait avec des tegulce retournées.

Il a été recueilli jusqu’ici, parmi les déblais, deux

petites lampes en terre, une fibule en bronze bien

conservée mais d’un type très commun, un grand

bronze d’Antonin-le-Pieux, plusieurs autres pièces

frustes, des clous et des ferrailles diverses, ainsi

que d’innombrables morceaux de poteries d’un

usage habituel, telles que des terrines, des écuelies,

des pots, des plats, des assiettes, des cruches, des

jattes, des soucoupes — et surtout des tèles — en

terre rougeâtre, grise, brune, blanchâtre, etc....

Deux fragments de rebord de tèles portent un

nom de fabricant : sur l’un on lit DIVIO F, sur

l’autre VARII.

(1) Sur une assiette de terre brunâtre, couverte d’un

enduit bronzé, trouvée dans une sépulture, voir Messa-

ger des Sciences historiques, année 1848, p. 220.

(2) Ancienne collection Fourmestriaulx.

Pour le premier, la leçon la plus probable est

DIVI, rencontré déjà à Flobecq (Hainaut) (1), au

Châtelet (France) et à Bavay (Nord), mais là avec

cette variante : OFF. DIV.' (2).

Quant au second, on connaît VARII à Juslen-

ville (province de Liège) et VARIATVSF à Ton-

gres.

Un chemin très long, venant de Binche et allant

vers Nivelles, passe à environ 300 mètres à l’ouest

des substructions. Sa rectitude générale et le fait

qu'il suit presque continuellement les hauteurs le

signalent à l’attention des archéologues.

Les fouilles du bois de La Louvière sont avant

tout des fouilles d’étude, peu productives d’objets

de collection, ou comme on dit vulgairement

d'objets de vitrine, mais elles sont éminemment

utiles car c’est par de tels , travaux, souvent répétés,

que l’histoire sociale de notre pays sous la domina-

tion romaine pourra être écrite un jour d’une façon

positive.

Félicitons donc M. Warocqué d’avoir repris ces-

fouilles, et émettons le vœu qu’il voudra bien les

faire continuer autant qu’il conviendra.

B°n Alfred de Loë.

'vmtytw

L'INSCRIPTION TRILINGUE

DE ZÉBED.

EN 1879, M. Edouard Sachau, professeur à

l’Université de Berlin, qui explorait le nord

de la Syrie, rencontra dans le désert, entre Alep et

l’Euphrate, les ruines d’une ville romaine appelée

Zébed par les Bédouins. Les murailles de deux basi-

liques étaient restées debout, et sur le linteau brisé

d’un des portails, on lisait une longue dédicace en

trois langues, en grec, en araméen et en arabe,

datée de l’année 512 après J.-C. Cette inscription

trilingue était un document unique en son genre,et

la troisième partie, le plus ancien monument de

l’écriture arabe avant Mahomet.

M. Sachau a raconté, avec une verve pittores-

que (3), au prix de quelles difficultés il put se pro-

curer de l’eau, et exécuter de ces textes si impor-

tants, un médiocre estampage qui fut emporté a

moitié sec sur le dos d’un mulet. Cet estampage

permit au voyageur, rentré à Berlin, de publier la

triple dédicace avec un commentaire fort érudit (4).

(3) Eduard Sachau, Reise iti Syrien und Mesopota-

mien, 1883, p. 126 ss.

(4) Sachau, Eine dreisprachige Inschrift ans Zcbed

dans les Monatsb.der Berlincr Akademie, 10 février 1881,

cf. Zcitschr. der Deutschen Morgenlànd. Gesellschaft,..

XXXVI, 345-352-

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

de grès et de calcaire carbonifère. On a rencontré

des conduits souterrains recouverts de carreaux et

de tuiles plates (tegulceJ, ainsi qu’une aire sur

laquelle on a retrouvé quelques briquettes rondes

de pilier d’hypocauste.

H

La cave B du plan I, qui est à présent entière-

ment déblayée, possède quatre soupiraux. Du côté

opposé à ceux-ci se remarquent les trous carrés

dans lesquels reposaient les bouts des gites qui sup-

portaient le plancher de la pièce supérieure. La

descente dans cette cave se faisait par le couloir A

dont la largeur est de lm70.

On comprendra qu’il nous est impossible de ris-

quer aucune hypothèse sur la destination des

diverses parties de ces habitations avant que celles-

ci ne soient complètement décombrées, mais on

peut être certain, dès maintenant, que le bâtiment

(plan I) a été réoccupé après une première destruc-

tion, ainsi que l’atteste l’existence de deux pave-

ments superposés, dont le dernier a été très grossiè-

rement fait avec des tegulce retournées.

Il a été recueilli jusqu’ici, parmi les déblais, deux

petites lampes en terre, une fibule en bronze bien

conservée mais d’un type très commun, un grand

bronze d’Antonin-le-Pieux, plusieurs autres pièces

frustes, des clous et des ferrailles diverses, ainsi

que d’innombrables morceaux de poteries d’un

usage habituel, telles que des terrines, des écuelies,

des pots, des plats, des assiettes, des cruches, des

jattes, des soucoupes — et surtout des tèles — en

terre rougeâtre, grise, brune, blanchâtre, etc....

Deux fragments de rebord de tèles portent un

nom de fabricant : sur l’un on lit DIVIO F, sur

l’autre VARII.

(1) Sur une assiette de terre brunâtre, couverte d’un

enduit bronzé, trouvée dans une sépulture, voir Messa-

ger des Sciences historiques, année 1848, p. 220.

(2) Ancienne collection Fourmestriaulx.

Pour le premier, la leçon la plus probable est

DIVI, rencontré déjà à Flobecq (Hainaut) (1), au

Châtelet (France) et à Bavay (Nord), mais là avec

cette variante : OFF. DIV.' (2).

Quant au second, on connaît VARII à Juslen-

ville (province de Liège) et VARIATVSF à Ton-

gres.

Un chemin très long, venant de Binche et allant

vers Nivelles, passe à environ 300 mètres à l’ouest

des substructions. Sa rectitude générale et le fait

qu'il suit presque continuellement les hauteurs le

signalent à l’attention des archéologues.

Les fouilles du bois de La Louvière sont avant

tout des fouilles d’étude, peu productives d’objets

de collection, ou comme on dit vulgairement

d'objets de vitrine, mais elles sont éminemment

utiles car c’est par de tels , travaux, souvent répétés,

que l’histoire sociale de notre pays sous la domina-

tion romaine pourra être écrite un jour d’une façon

positive.

Félicitons donc M. Warocqué d’avoir repris ces-

fouilles, et émettons le vœu qu’il voudra bien les

faire continuer autant qu’il conviendra.

B°n Alfred de Loë.

'vmtytw

L'INSCRIPTION TRILINGUE

DE ZÉBED.

EN 1879, M. Edouard Sachau, professeur à

l’Université de Berlin, qui explorait le nord

de la Syrie, rencontra dans le désert, entre Alep et

l’Euphrate, les ruines d’une ville romaine appelée

Zébed par les Bédouins. Les murailles de deux basi-

liques étaient restées debout, et sur le linteau brisé

d’un des portails, on lisait une longue dédicace en

trois langues, en grec, en araméen et en arabe,

datée de l’année 512 après J.-C. Cette inscription

trilingue était un document unique en son genre,et

la troisième partie, le plus ancien monument de

l’écriture arabe avant Mahomet.

M. Sachau a raconté, avec une verve pittores-

que (3), au prix de quelles difficultés il put se pro-

curer de l’eau, et exécuter de ces textes si impor-

tants, un médiocre estampage qui fut emporté a

moitié sec sur le dos d’un mulet. Cet estampage

permit au voyageur, rentré à Berlin, de publier la

triple dédicace avec un commentaire fort érudit (4).

(3) Eduard Sachau, Reise iti Syrien und Mesopota-

mien, 1883, p. 126 ss.

(4) Sachau, Eine dreisprachige Inschrift ans Zcbed

dans les Monatsb.der Berlincr Akademie, 10 février 1881,

cf. Zcitschr. der Deutschen Morgenlànd. Gesellschaft,..

XXXVI, 345-352-