DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS.

37

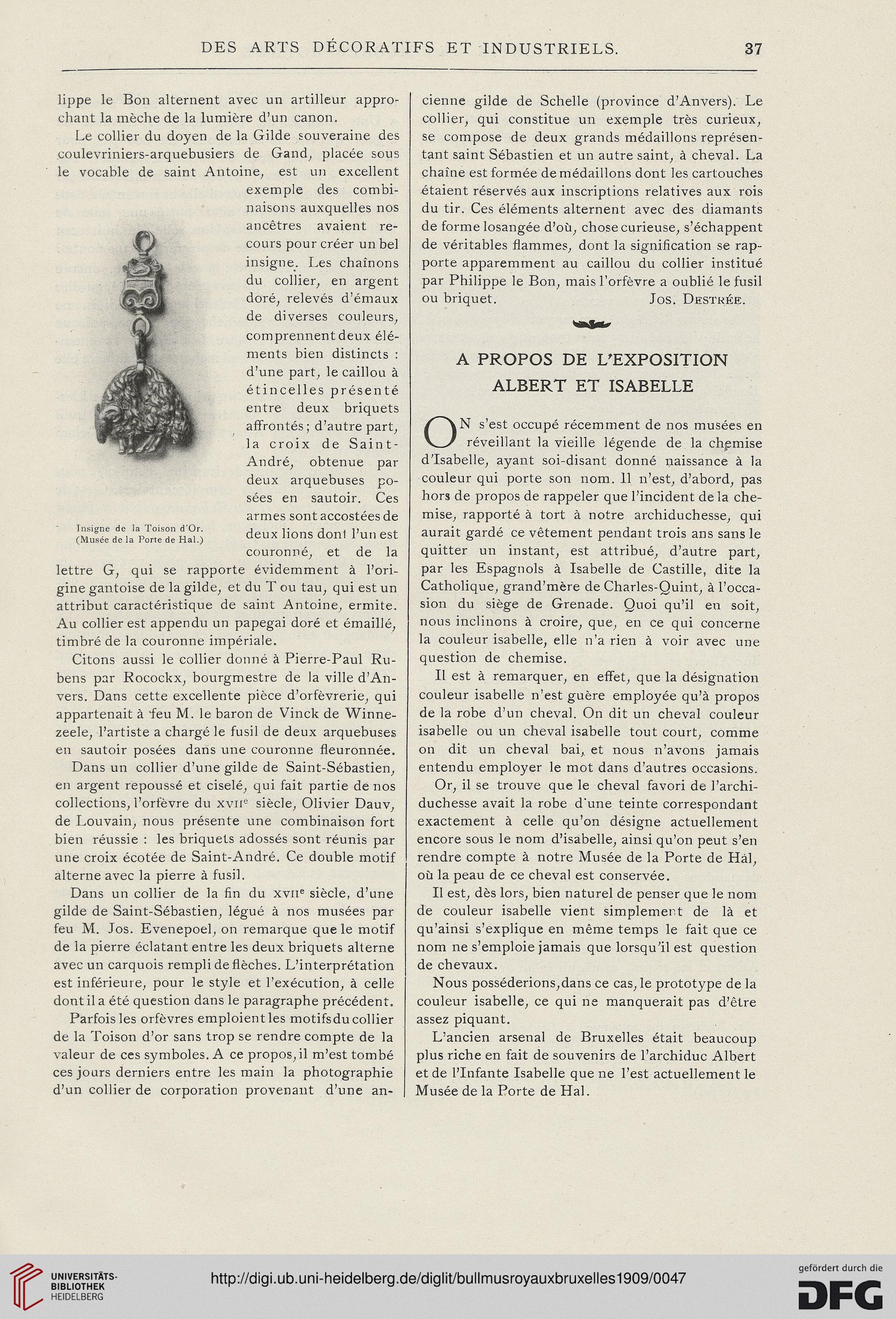

Insigne de la Toison d’Or.

(Musée de la Porte de Hal.)

lippe le Bon alternent avec un artilleur appro-

chant la mèche de la lumière d’un canon.

Le collier du doyen de la Gilde souveraine des

coulevriniers-arquebusiers de Gand, placée sous

le vocable de saint Antoine, est un excellent

exemple des combi-

naisons auxquelles nos

ancêtres avaient re-

cours pour créer un bel

insigne. Les chaînons

du collier, en argent

doré, relevés d’émaux

de diverses couleurs,

comprennent deux élé-

ments bien distincts :

d’une part, le caillou à

étincelles présenté

entre deux briquets

affrontés; d’autre part,

1 a croix de Sain t-

André, obtenue par

deux arquebuses po-

sées en sautoir. Ces

armes sont accostées de

deux lions don! l’un est

couronné, et de la

lettre G, qui se rapporte évidemment à l’ori-

gine gantoise de la gilde, et du T ou tau, qui est un

attribut caractéristique de saint Antoine, ermite.

Au collier est appendu un papegai doré et émaillé,

timbré de la couronne impériale.

Citons aussi le collier donné à Pierre-Paul Ru-

bens par Rocockx, bourgmestre de la ville d’An-

vers. Dans cette excellente pièce d’orfèvrerie, qui

appartenait à 'feu M. le baron de Vinck de Winne-

zeele, l’artiste a chargé le fusil de deux arquebuses

en sautoir posées dans une couronne fleuronnée.

Dans un collier d’une gilde de Saint-Sébastien,

en argent repoussé et ciselé, qui fait partie de nos

collections, l’orfèvre du xvne siècle, Olivier Dauv,

de Louvain, nous présente une combinaison fort

bien réussie : les briquets adossés sont réunis par

une croix écotée de Saint-André. Ce double motif

alterne avec la pierre à fusil.

Dans un collier de la fin du xvrie siècle, d’une

gilde de Saint-Sébastien, légué à nos musées par

feu M. Jos. Evenepoel, on remarque que le motif

de la pierre éclatant entre les deux briquets alterne

avec un carquois rempli de flèches. L’interprétation

est inférieure, pour le style et l’exécution, à celle

dont il a été question dans le paragraphe précédent.

Parfois les orfèvres emploient les motifsdu collier

de la Toison d’or sans trop se rendre compte de la

valeur de ces symboles. A ce propos, il m’est tombé

ces jours derniers entre les main la photographie

d’un collier de corporation provenant d’une an-

cienne gilde de Schelle (province d’Anvers). Le

collier, qui constitue un exemple très curieux,

se compose de deux grands médaillons représen-

tant saint Sébastien et un autre saint, à cheval. La

chaîne est formée de médaillons dont les cartouches

étaient réservés aux inscriptions relatives aux rois

du tir. Ces éléments alternent avec des diamants

de forme losangée d’où, chose curieuse, s’échappent

de véritables flammes, dont la signification se rap-

porte apparemment au caillou du collier institué

par Philippe le Bon, mais l’orfèvre a oublié le fusil

ou briquet. los. Destrée.

SBkSab’

A PROPOS DE L'EXPOSITION

ALBERT ET ISABELLE

ON s’est occupé récemment de nos musées en

réveillant la vieille légende de la chpmise

d'Isabelle, ayant soi-disant donné naissance à la

couleur qui porte son nom. 11 n’est, d’abord, pas

hors de propos de rappeler que l’incident delà che-

mise, rapporté à tort à notre archiduchesse, qui

aurait gardé ce vêtement pendant trois ans sans le

quitter un instant, est attribué, d’autre part,

par les Espagnols à Isabelle de Castille, dite la

Catholique, grand’mère de Charles-Quint, à l’occa-

sion du siège de Grenade. Quoi qu’il eu soit,

nous inclinons à croire, que, en ce qui concerne

la couleur isabelle, elle n’a rien à voir avec une

question de chemise.

Il est à remarquer, en effet, que la désignation

couleur isabelle n’est guère employée qu’à propos

de la robe d’un cheval. On dit un cheval couleur

isabelle ou un cheval isabelle tout court, comme

on dit un cheval bai,, et nous n’avons jamais

entendu employer le mot dans d’autres occasions.

Or, il se trouve que le cheval favori de l’archi-

duchesse avait la robe d'une teinte correspondant

exactement à celle qu’on désigne actuellement

encore sous le nom d’isabelle, ainsi qu’on peut s’en

rendre compte à notre Musée de la Porte de Hàl,

où la peau de ce cheval est conservée.

Il est, dès lors, bien naturel de penser que le nom

de couleur isabelle vient simplement de là et

qu’ainsi s’explique en même temps le fait que ce

nom ne s’emploie jamais que lorsqu’il est question

de chevaux.

Nous posséderions,dans ce cas, le prototype de la

couleur isabelle, ce qui ne manquerait pas d’être

assez piquant.

L’ancien arsenal de Bruxelles était beaucoup

plus riche en fait de souvenirs de l’archiduc Albert

et de l’Infante Isabelle que ne l’est actuellement le

Musée de la Porte de Hal.

37

Insigne de la Toison d’Or.

(Musée de la Porte de Hal.)

lippe le Bon alternent avec un artilleur appro-

chant la mèche de la lumière d’un canon.

Le collier du doyen de la Gilde souveraine des

coulevriniers-arquebusiers de Gand, placée sous

le vocable de saint Antoine, est un excellent

exemple des combi-

naisons auxquelles nos

ancêtres avaient re-

cours pour créer un bel

insigne. Les chaînons

du collier, en argent

doré, relevés d’émaux

de diverses couleurs,

comprennent deux élé-

ments bien distincts :

d’une part, le caillou à

étincelles présenté

entre deux briquets

affrontés; d’autre part,

1 a croix de Sain t-

André, obtenue par

deux arquebuses po-

sées en sautoir. Ces

armes sont accostées de

deux lions don! l’un est

couronné, et de la

lettre G, qui se rapporte évidemment à l’ori-

gine gantoise de la gilde, et du T ou tau, qui est un

attribut caractéristique de saint Antoine, ermite.

Au collier est appendu un papegai doré et émaillé,

timbré de la couronne impériale.

Citons aussi le collier donné à Pierre-Paul Ru-

bens par Rocockx, bourgmestre de la ville d’An-

vers. Dans cette excellente pièce d’orfèvrerie, qui

appartenait à 'feu M. le baron de Vinck de Winne-

zeele, l’artiste a chargé le fusil de deux arquebuses

en sautoir posées dans une couronne fleuronnée.

Dans un collier d’une gilde de Saint-Sébastien,

en argent repoussé et ciselé, qui fait partie de nos

collections, l’orfèvre du xvne siècle, Olivier Dauv,

de Louvain, nous présente une combinaison fort

bien réussie : les briquets adossés sont réunis par

une croix écotée de Saint-André. Ce double motif

alterne avec la pierre à fusil.

Dans un collier de la fin du xvrie siècle, d’une

gilde de Saint-Sébastien, légué à nos musées par

feu M. Jos. Evenepoel, on remarque que le motif

de la pierre éclatant entre les deux briquets alterne

avec un carquois rempli de flèches. L’interprétation

est inférieure, pour le style et l’exécution, à celle

dont il a été question dans le paragraphe précédent.

Parfois les orfèvres emploient les motifsdu collier

de la Toison d’or sans trop se rendre compte de la

valeur de ces symboles. A ce propos, il m’est tombé

ces jours derniers entre les main la photographie

d’un collier de corporation provenant d’une an-

cienne gilde de Schelle (province d’Anvers). Le

collier, qui constitue un exemple très curieux,

se compose de deux grands médaillons représen-

tant saint Sébastien et un autre saint, à cheval. La

chaîne est formée de médaillons dont les cartouches

étaient réservés aux inscriptions relatives aux rois

du tir. Ces éléments alternent avec des diamants

de forme losangée d’où, chose curieuse, s’échappent

de véritables flammes, dont la signification se rap-

porte apparemment au caillou du collier institué

par Philippe le Bon, mais l’orfèvre a oublié le fusil

ou briquet. los. Destrée.

SBkSab’

A PROPOS DE L'EXPOSITION

ALBERT ET ISABELLE

ON s’est occupé récemment de nos musées en

réveillant la vieille légende de la chpmise

d'Isabelle, ayant soi-disant donné naissance à la

couleur qui porte son nom. 11 n’est, d’abord, pas

hors de propos de rappeler que l’incident delà che-

mise, rapporté à tort à notre archiduchesse, qui

aurait gardé ce vêtement pendant trois ans sans le

quitter un instant, est attribué, d’autre part,

par les Espagnols à Isabelle de Castille, dite la

Catholique, grand’mère de Charles-Quint, à l’occa-

sion du siège de Grenade. Quoi qu’il eu soit,

nous inclinons à croire, que, en ce qui concerne

la couleur isabelle, elle n’a rien à voir avec une

question de chemise.

Il est à remarquer, en effet, que la désignation

couleur isabelle n’est guère employée qu’à propos

de la robe d’un cheval. On dit un cheval couleur

isabelle ou un cheval isabelle tout court, comme

on dit un cheval bai,, et nous n’avons jamais

entendu employer le mot dans d’autres occasions.

Or, il se trouve que le cheval favori de l’archi-

duchesse avait la robe d'une teinte correspondant

exactement à celle qu’on désigne actuellement

encore sous le nom d’isabelle, ainsi qu’on peut s’en

rendre compte à notre Musée de la Porte de Hàl,

où la peau de ce cheval est conservée.

Il est, dès lors, bien naturel de penser que le nom

de couleur isabelle vient simplement de là et

qu’ainsi s’explique en même temps le fait que ce

nom ne s’emploie jamais que lorsqu’il est question

de chevaux.

Nous posséderions,dans ce cas, le prototype de la

couleur isabelle, ce qui ne manquerait pas d’être

assez piquant.

L’ancien arsenal de Bruxelles était beaucoup

plus riche en fait de souvenirs de l’archiduc Albert

et de l’Infante Isabelle que ne l’est actuellement le

Musée de la Porte de Hal.