4

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

comme on le voit, une allusion manifeste au défunt,

qui s’appelait De Wolf. Le rapprochement est plus

curieux que juste, attendu que le défunt ne joue

ici nullement le rôle de ravisseur. Mais nos ancêtres

n’étaient pas trop exigeants en ces matières, et

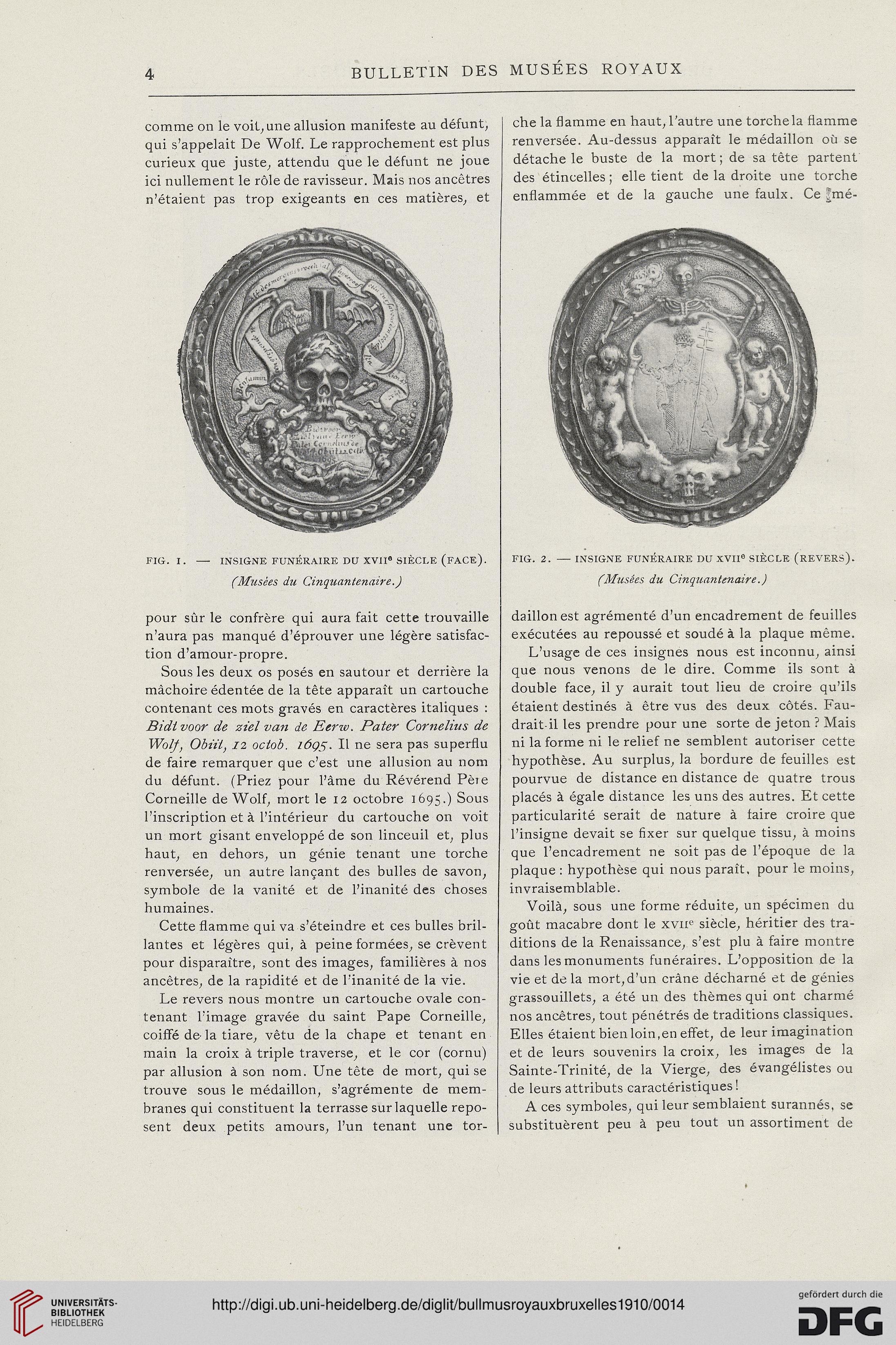

FIG. I. — INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (FACE).

(Musées du Cinquantenaire.)

pour sûr le confrère qui aura fait cette trouvaille

n’aura pas manqué d’éprouver une légère satisfac-

tion d’amour-propre.

Sous les deux os posés en sautour et derrière la

mâchoire édentée de la tête apparaît un cartouche

contenant ces mots gravés en caractères italiques :

Bidi voor de ziel van de Eerw. Pater Cornélius de

Wolf, Obiii, 12 octob. i6q$. Il ne sera pas superflu

de faire remarquer que c’est une allusion au nom

du défunt. (Priez pour l’âme du Révérend Père

Corneille de Wolf, mort le 12 octobre 1695.) Sous

l’inscription et à l’intérieur du cartouche on voit

un mort gisant enveloppé de son linceuil et, plus

haut, en dehors, un génie tenant une torche

renversée, un autre lançant des bulles de savon,

symbole de la vanité et de l’inanité des choses

humaines.

Cette flamme qui va s’éteindre et ces bulles bril-

lantes et légères qui, à peine formées, se crèvent

pour disparaître, sont des images, familières à nos

ancêtres, de la rapidité et de l’inanité de la vie.

Le revers nous montre un cartouche ovale con-

tenant l’image gravée du saint Pape Corneille,

coiffé de-la tiare, vêtu delà chape et tenant en

main la croix à triple traverse, et le cor (cornu)

par allusion à son nom. Une tête de mort, qui se

trouve sous le médaillon, s’agrémente de mem-

branes qui constituent la terrasse sur laquelle repo-

sent deux petits amours, l’un tenant une tor-

che la flamme en haut, l’autre une torche la flamme

renversée. Au-dessus apparaît le médaillon où se

détache le buste de la mort ; de sa tête partent

des étincelles ; elle tient de la droite une torche

enflammée et de la gauche une faulx. Ce fmé-

FIG. 2. - INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (REVERS).

(Musées du Cinquantenaire.)

daillonest agrémenté d’un encadrement de feuilles

exécutées au repoussé et soudé à la plaque même.

L’usage de ces insignes nous est inconnu, ainsi

que nous venons de le dire. Comme ils sont à

double face, il y aurait tout lieu de croire qu’ils

étaient destinés à être vus des deux côtés. Fau-

drait il les prendre pour une sorte de jeton ? Mais

ni la forme ni le relief ne semblent autoriser cette

hypothèse. Au surplus, la bordure de feuilles est

pourvue de distance en distance de quatre trous

placés à égale distance les uns des autres. Et cette

particularité serait de nature à faire croire que

l’insigne devait se fixer sur quelque tissu, à moins

que l’encadrement ne soit pas de l’époque de la

plaque : hypothèse qui nous paraît, pour le moins,

invraisemblable.

Voilà, sous une forme réduite, un spécimen du

goût macabre dont le xvne siècle, héritier des tra-

ditions de la Renaissance, s’est plu à faire montre

dans les monuments funéraires. L’opposition de la

vie et de la mort, d’un crâne décharné et de génies

grassouillets, a été un des thèmes qui ont charmé

nos ancêtres, tout pénétrés de traditions classiques.

Elles étaient bien loin,en effet, de leur imagination

et de leurs souvenirs la croix, les images de la

Sainte-Trinité, de la Vierge, des évangélistes ou

de leurs attributs caractéristiques!

A ces symboles, qui leur semblaient surannés, se

substituèrent peu à peu tout un assortiment de

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

comme on le voit, une allusion manifeste au défunt,

qui s’appelait De Wolf. Le rapprochement est plus

curieux que juste, attendu que le défunt ne joue

ici nullement le rôle de ravisseur. Mais nos ancêtres

n’étaient pas trop exigeants en ces matières, et

FIG. I. — INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (FACE).

(Musées du Cinquantenaire.)

pour sûr le confrère qui aura fait cette trouvaille

n’aura pas manqué d’éprouver une légère satisfac-

tion d’amour-propre.

Sous les deux os posés en sautour et derrière la

mâchoire édentée de la tête apparaît un cartouche

contenant ces mots gravés en caractères italiques :

Bidi voor de ziel van de Eerw. Pater Cornélius de

Wolf, Obiii, 12 octob. i6q$. Il ne sera pas superflu

de faire remarquer que c’est une allusion au nom

du défunt. (Priez pour l’âme du Révérend Père

Corneille de Wolf, mort le 12 octobre 1695.) Sous

l’inscription et à l’intérieur du cartouche on voit

un mort gisant enveloppé de son linceuil et, plus

haut, en dehors, un génie tenant une torche

renversée, un autre lançant des bulles de savon,

symbole de la vanité et de l’inanité des choses

humaines.

Cette flamme qui va s’éteindre et ces bulles bril-

lantes et légères qui, à peine formées, se crèvent

pour disparaître, sont des images, familières à nos

ancêtres, de la rapidité et de l’inanité de la vie.

Le revers nous montre un cartouche ovale con-

tenant l’image gravée du saint Pape Corneille,

coiffé de-la tiare, vêtu delà chape et tenant en

main la croix à triple traverse, et le cor (cornu)

par allusion à son nom. Une tête de mort, qui se

trouve sous le médaillon, s’agrémente de mem-

branes qui constituent la terrasse sur laquelle repo-

sent deux petits amours, l’un tenant une tor-

che la flamme en haut, l’autre une torche la flamme

renversée. Au-dessus apparaît le médaillon où se

détache le buste de la mort ; de sa tête partent

des étincelles ; elle tient de la droite une torche

enflammée et de la gauche une faulx. Ce fmé-

FIG. 2. - INSIGNE FUNÉRAIRE DU XVIIe SIÈCLE (REVERS).

(Musées du Cinquantenaire.)

daillonest agrémenté d’un encadrement de feuilles

exécutées au repoussé et soudé à la plaque même.

L’usage de ces insignes nous est inconnu, ainsi

que nous venons de le dire. Comme ils sont à

double face, il y aurait tout lieu de croire qu’ils

étaient destinés à être vus des deux côtés. Fau-

drait il les prendre pour une sorte de jeton ? Mais

ni la forme ni le relief ne semblent autoriser cette

hypothèse. Au surplus, la bordure de feuilles est

pourvue de distance en distance de quatre trous

placés à égale distance les uns des autres. Et cette

particularité serait de nature à faire croire que

l’insigne devait se fixer sur quelque tissu, à moins

que l’encadrement ne soit pas de l’époque de la

plaque : hypothèse qui nous paraît, pour le moins,

invraisemblable.

Voilà, sous une forme réduite, un spécimen du

goût macabre dont le xvne siècle, héritier des tra-

ditions de la Renaissance, s’est plu à faire montre

dans les monuments funéraires. L’opposition de la

vie et de la mort, d’un crâne décharné et de génies

grassouillets, a été un des thèmes qui ont charmé

nos ancêtres, tout pénétrés de traditions classiques.

Elles étaient bien loin,en effet, de leur imagination

et de leurs souvenirs la croix, les images de la

Sainte-Trinité, de la Vierge, des évangélistes ou

de leurs attributs caractéristiques!

A ces symboles, qui leur semblaient surannés, se

substituèrent peu à peu tout un assortiment de