42

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

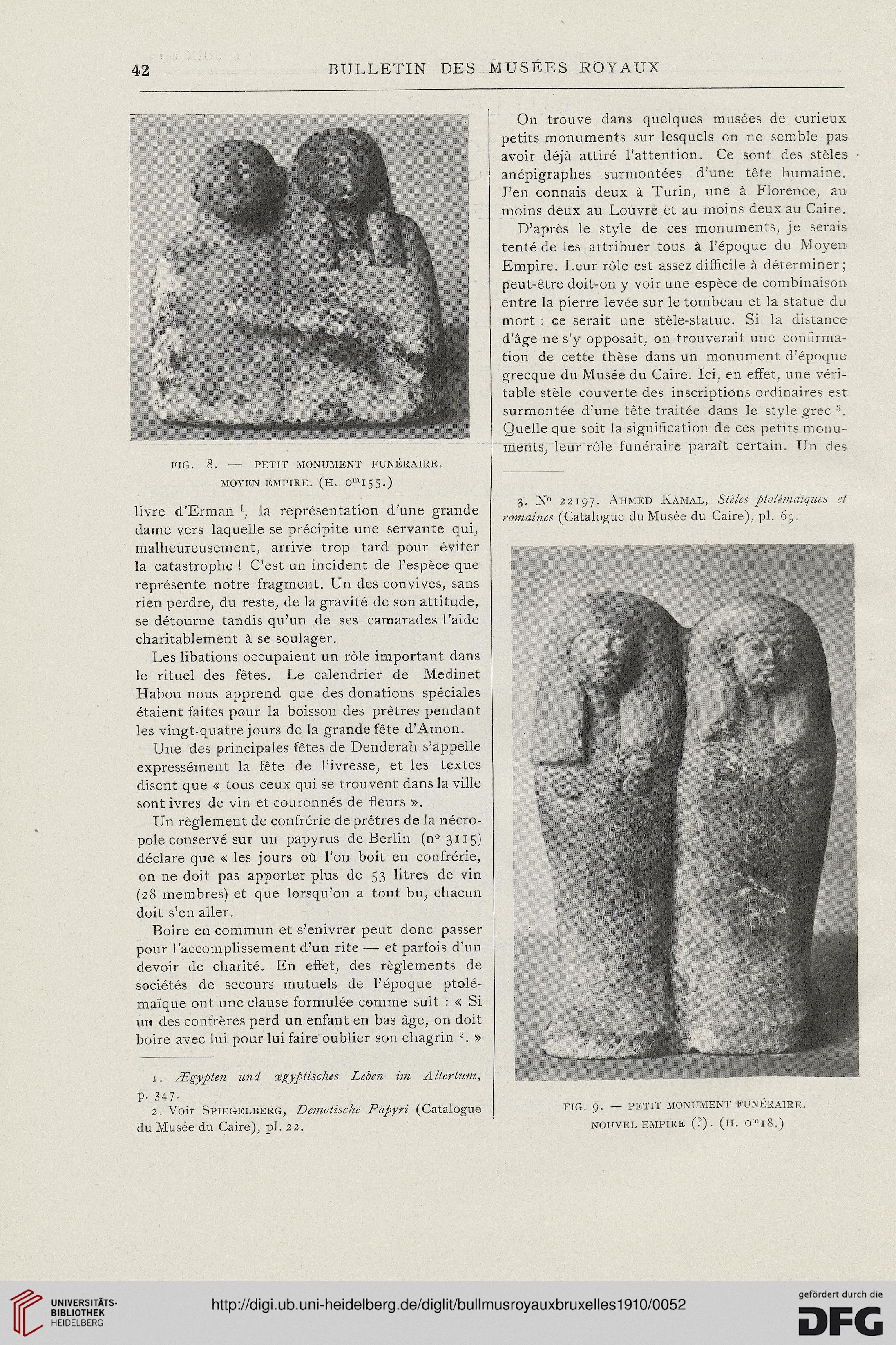

FIG. 8. - PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.

MOYEN EMPIRE, (h. OmI55.)

livre d'Erman *, la représentation d'une grande

dame vers laquelle se précipite une servante qui,

malheureusement, arrive trop tard pour éviter

la catastrophe ! C’est un incident de l’espèce que

représente notre fragment. Un des convives, sans

rien perdre, du reste, de la gravité de son attitude,

se détourne tandis qu’un de ses camarades l’aide

charitablement à se soulager.

Les libations occupaient un rôle important dans

le rituel des fêtes. Le calendrier de Medinet

Habou nous apprend que des donations spéciales

étaient faites pour la boisson des prêtres pendant

les vingt-quatre jours de la grande fête d’Amon.

Une des principales fêtes de Denderah s’appelle

expressément la fête de l’ivresse, et les textes

disent que « tous ceux qui se trouvent dans la ville

sont ivres de vin et couronnés de fleurs ».

Un règlement de confrérie de prêtres de la nécro-

pole conservé sur un papyrus de Berlin (n°3ii5)

déclare que « les jours où l’on boit en confrérie,

on ne doit pas apporter plus de 53 litres de vin

(28 membres) et que lorsqu’on a tout bu, chacun

doit s’en aller.

Boire en commun et s’enivrer peut donc passer

pour l’accomplissement d’un rite — et parfois d’un

devoir de charité. En effet, des règlements de

sociétés de secours mutuels de l’époque ptolé-

maïque ont une clause formulée comme suit : « Si

un des confrères perd un enfant en bas âge, on doit

boire avec lui pour lui faire oublier son chagrin 1 2. »

1. Ægypten uni œgyptisclus Leben im A Itertum,

P- 347-

2. Voir Spiegelberg, Demotïsche Papy ri (Catalogue

du Musée du Caire), pl. 22.

On trouve dans quelques musées de curieux

petits monuments sur lesquels on ne semble pas

avoir déjà attiré l’attention. Ce sont des stèles

anépigraphes surmontées d’une tête humaine.

J’en connais deux à Turin, une à Florence, au

moins deux au Louvre et au moins deux au Caire.

D’après le style de ces monuments, je serais

tenté de les attribuer tous à l’époque du Moyen

Empire. Leur rôle est assez difficile à déterminer;

peut-être doit-on y voir une espèce de combinaison

entre la pierre levée sur le tombeau et la statue du

mort : ce serait une stèle-statue. Si la distance

d’âge ne s’y opposait, on trouverait une confirma-

tion de cette thèse dans un monument d’époque

grecque du Musée du Caire. Ici, en effet, une véri-

table stèle couverte des inscriptions ordinaires est

surmontée d’une tête traitée dans le style grec 3.

Quelle que soit la signification de ces petits monu-

ments, leur rôle funéraire paraît certain. Un des

3. N° 22197. Ahmed Kamal, Stèles ptolèmàïques et

romaines (Catalogue du Musée du Caire), pl. 69.

FIG. 9. — PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.

NOUVEL EMPIRE (?) . (H. Oml8.)

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX

FIG. 8. - PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.

MOYEN EMPIRE, (h. OmI55.)

livre d'Erman *, la représentation d'une grande

dame vers laquelle se précipite une servante qui,

malheureusement, arrive trop tard pour éviter

la catastrophe ! C’est un incident de l’espèce que

représente notre fragment. Un des convives, sans

rien perdre, du reste, de la gravité de son attitude,

se détourne tandis qu’un de ses camarades l’aide

charitablement à se soulager.

Les libations occupaient un rôle important dans

le rituel des fêtes. Le calendrier de Medinet

Habou nous apprend que des donations spéciales

étaient faites pour la boisson des prêtres pendant

les vingt-quatre jours de la grande fête d’Amon.

Une des principales fêtes de Denderah s’appelle

expressément la fête de l’ivresse, et les textes

disent que « tous ceux qui se trouvent dans la ville

sont ivres de vin et couronnés de fleurs ».

Un règlement de confrérie de prêtres de la nécro-

pole conservé sur un papyrus de Berlin (n°3ii5)

déclare que « les jours où l’on boit en confrérie,

on ne doit pas apporter plus de 53 litres de vin

(28 membres) et que lorsqu’on a tout bu, chacun

doit s’en aller.

Boire en commun et s’enivrer peut donc passer

pour l’accomplissement d’un rite — et parfois d’un

devoir de charité. En effet, des règlements de

sociétés de secours mutuels de l’époque ptolé-

maïque ont une clause formulée comme suit : « Si

un des confrères perd un enfant en bas âge, on doit

boire avec lui pour lui faire oublier son chagrin 1 2. »

1. Ægypten uni œgyptisclus Leben im A Itertum,

P- 347-

2. Voir Spiegelberg, Demotïsche Papy ri (Catalogue

du Musée du Caire), pl. 22.

On trouve dans quelques musées de curieux

petits monuments sur lesquels on ne semble pas

avoir déjà attiré l’attention. Ce sont des stèles

anépigraphes surmontées d’une tête humaine.

J’en connais deux à Turin, une à Florence, au

moins deux au Louvre et au moins deux au Caire.

D’après le style de ces monuments, je serais

tenté de les attribuer tous à l’époque du Moyen

Empire. Leur rôle est assez difficile à déterminer;

peut-être doit-on y voir une espèce de combinaison

entre la pierre levée sur le tombeau et la statue du

mort : ce serait une stèle-statue. Si la distance

d’âge ne s’y opposait, on trouverait une confirma-

tion de cette thèse dans un monument d’époque

grecque du Musée du Caire. Ici, en effet, une véri-

table stèle couverte des inscriptions ordinaires est

surmontée d’une tête traitée dans le style grec 3.

Quelle que soit la signification de ces petits monu-

ments, leur rôle funéraire paraît certain. Un des

3. N° 22197. Ahmed Kamal, Stèles ptolèmàïques et

romaines (Catalogue du Musée du Caire), pl. 69.

FIG. 9. — PETIT MONUMENT FUNÉRAIRE.

NOUVEL EMPIRE (?) . (H. Oml8.)