52

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX.

sculpté par Vanden Bogaert, celui de Pierre Mignard,

peintre justement réputé et fort apprécié à la Cour de

Louis XIY.

Né à Troyes en 1610, Pierre Mignard, qui mourut

en 1695, avait fait en Italie le stage traditionnel et

l’avait prolongé jusqu’à l’âge de 43 ans; il avait créé,

â Venise notamment, des Vierges très remarquées.

Appelé en France, il délaissa les sujets religieux pour

peindre les personnages de la Cour, à commencer par

le Roi lui-même, dont il fit plusieurs portraits; le pre-

mier était destiné à la fiancée de Louis, Marie-Thé-

rèse; un autre (sur la cheminée du salon d’Hercule, à

Versailles), représente le Roi Soleil à cheval, couronné

par la Victoire; il existe, dans l’Œil-de-Bœuf, une

réplique de ce tableau, avec une variante remar-

quable : le Roi est en costume romain, avec une peau

de tigre en guise de selle.

Bon nombre d’autres peintures témoignent, à Ver-

sailles, du talent de Pierre Mignard et de sa noto-

riété : originaux, répliques, copies, œuvres de son école

— sans oublier son portrait, par Rigaud, et un autre

par lui-même, sur lequel nous reviendrons tantôt.

Pierre Mignard avait peint Louise de la Vallière, et

les enfants qu’elle eut de Louis XIV, Mlle de Blois et

le comte de Vermandois (au château d’Eu) ; Mme de

Maintenon; le grand Dauphin, en armure; le même,

avec sa femme, dans l’intimité de leur intérieur

(aujourd’hui au Louvre) ; une délicieuse petite

« duchesse du Maine » qui fait des bulles de savon (au

Musée de Versailles) ; Turenne, Bossuet, Mmes de

Sévigné, de La Fayette, de Montespan... Toute per-

sonne en vue à la Cour de France ambitionnait de se

faire portraiturer par l’artiste en vogue. Il se voyait

nommer, au cours d’une même journée, membre et

directeur de l’Académie de France. Quelle modestie

humaine eût pu résister à tant d’honneurs? Mignard

ne fut point modeste; qu’on en juge ; sa fille Cathe-

rine, comtesse de Feuquières, était reine de beauté

dans cette Cour de Versailles, champ clos des belles;

Mignard la peignit en Renommée, la trompette dans

la main gauche, de laquelle elle soutient aussi le por-

trait de l’artiste lui-même, posé sur une table où sont

épars quelques-uns de ses dessins ; ainsi, Pierre

Mignard a confié à sa fille la mission de perpétuer sa

célébrité, de faire connaître ses traits à la posté-

rité ! L’idée est ingénieuse, et le charme de la

pensée en atténue l’orgueil. Cette toile est

d’ailleurs l’une des meilleures du maître.

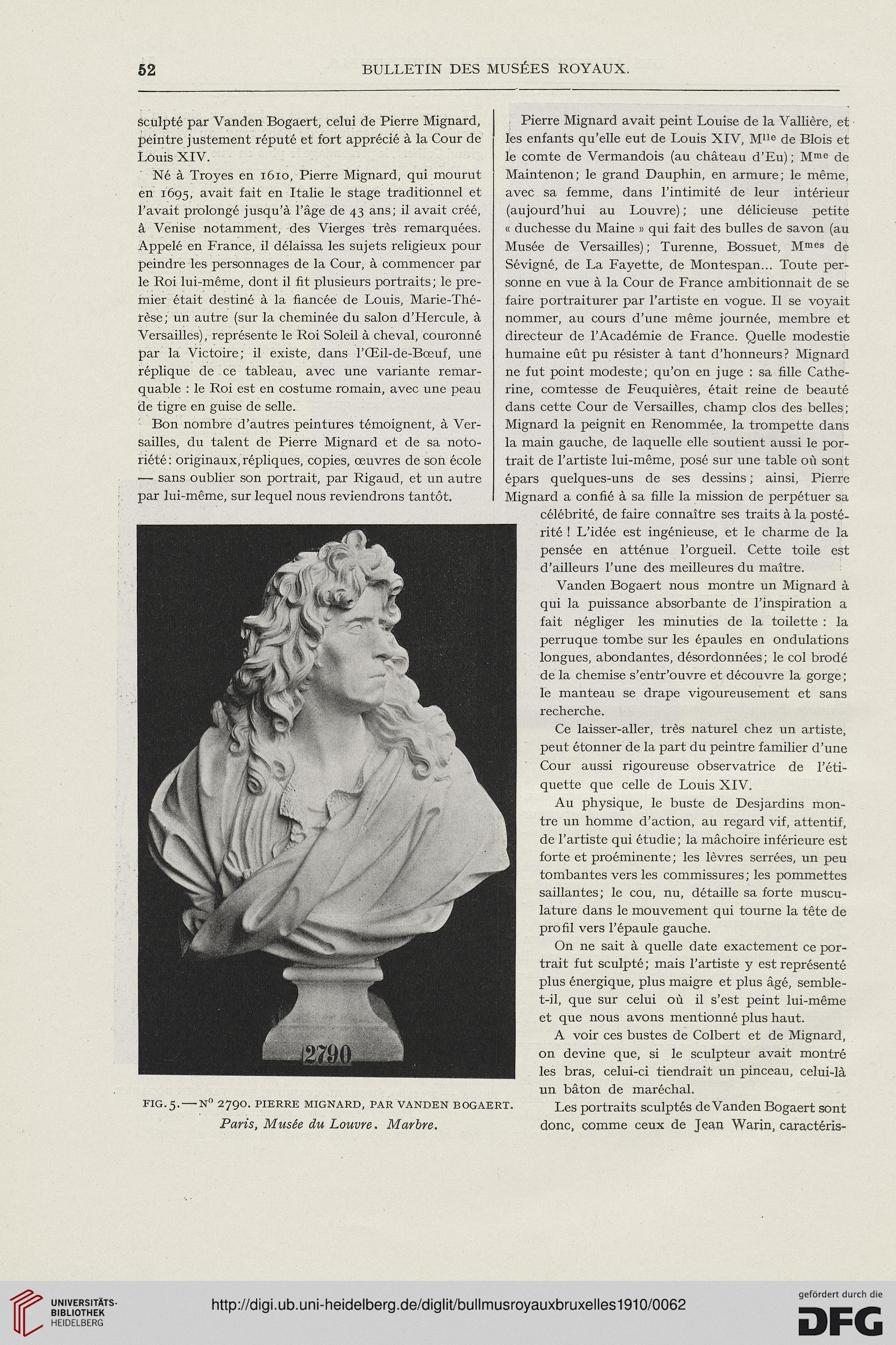

Vanden Bogaert nous montre un Mignard à

qui la puissance absorbante de l’inspiration a

fait négliger les minuties de la toilette : la

perruque tombe sur les épaules en ondulations

longues, abondantes, désordonnées; le col brodé

de la chemise s’entr’ouvre et découvre la gorge;

le manteau se drape vigoureusement et sans

recherche.

Ce laisser-aller, très naturel chez un artiste,

peut étonner de la part du peintre familier d’une

Cour aussi rigoureuse observatrice de l’éti-

quette que celle de Louis XIV.

Au physique, le buste de Desjardins mon-

tre un homme d’action, au regard vif, attentif,

de l’artiste qui étudie; la mâchoire inférieure est

forte et proéminente ; les lèvres serrées, un peu

tombantes vers les commissures ; les pommettes

saillantes; le cou, nu, détaille sa forte muscu-

lature dans le mouvement qui tourne la tête de

profil vers l’épaule gauche.

On ne sait à quelle date exactement ce por-

trait fut sculpté; mais l’artiste y est représenté

plus énergique, plus maigre et plus âgé, semble-

t-il, que sur celui où il s’est peint lui-même

et que nous avons mentionné plus haut.

A voir ces bustes de Colbert et de Mignard,

on devine que, si le sculpteur avait montré

les bras, celui-ci tiendrait un pinceau, celui-là

un bâton de maréchal.

Les portraits sculptés de Vanden Bogaert sont

donc, comme ceux de Jean Warin, caractéris-

FIG.5.-N° 2790. PIERRE MIGNARD, PAR VANDEN BOGAERT.

Paris, Musée du Louvre. Marbre.

BULLETIN DES MUSÉES ROYAUX.

sculpté par Vanden Bogaert, celui de Pierre Mignard,

peintre justement réputé et fort apprécié à la Cour de

Louis XIY.

Né à Troyes en 1610, Pierre Mignard, qui mourut

en 1695, avait fait en Italie le stage traditionnel et

l’avait prolongé jusqu’à l’âge de 43 ans; il avait créé,

â Venise notamment, des Vierges très remarquées.

Appelé en France, il délaissa les sujets religieux pour

peindre les personnages de la Cour, à commencer par

le Roi lui-même, dont il fit plusieurs portraits; le pre-

mier était destiné à la fiancée de Louis, Marie-Thé-

rèse; un autre (sur la cheminée du salon d’Hercule, à

Versailles), représente le Roi Soleil à cheval, couronné

par la Victoire; il existe, dans l’Œil-de-Bœuf, une

réplique de ce tableau, avec une variante remar-

quable : le Roi est en costume romain, avec une peau

de tigre en guise de selle.

Bon nombre d’autres peintures témoignent, à Ver-

sailles, du talent de Pierre Mignard et de sa noto-

riété : originaux, répliques, copies, œuvres de son école

— sans oublier son portrait, par Rigaud, et un autre

par lui-même, sur lequel nous reviendrons tantôt.

Pierre Mignard avait peint Louise de la Vallière, et

les enfants qu’elle eut de Louis XIV, Mlle de Blois et

le comte de Vermandois (au château d’Eu) ; Mme de

Maintenon; le grand Dauphin, en armure; le même,

avec sa femme, dans l’intimité de leur intérieur

(aujourd’hui au Louvre) ; une délicieuse petite

« duchesse du Maine » qui fait des bulles de savon (au

Musée de Versailles) ; Turenne, Bossuet, Mmes de

Sévigné, de La Fayette, de Montespan... Toute per-

sonne en vue à la Cour de France ambitionnait de se

faire portraiturer par l’artiste en vogue. Il se voyait

nommer, au cours d’une même journée, membre et

directeur de l’Académie de France. Quelle modestie

humaine eût pu résister à tant d’honneurs? Mignard

ne fut point modeste; qu’on en juge ; sa fille Cathe-

rine, comtesse de Feuquières, était reine de beauté

dans cette Cour de Versailles, champ clos des belles;

Mignard la peignit en Renommée, la trompette dans

la main gauche, de laquelle elle soutient aussi le por-

trait de l’artiste lui-même, posé sur une table où sont

épars quelques-uns de ses dessins ; ainsi, Pierre

Mignard a confié à sa fille la mission de perpétuer sa

célébrité, de faire connaître ses traits à la posté-

rité ! L’idée est ingénieuse, et le charme de la

pensée en atténue l’orgueil. Cette toile est

d’ailleurs l’une des meilleures du maître.

Vanden Bogaert nous montre un Mignard à

qui la puissance absorbante de l’inspiration a

fait négliger les minuties de la toilette : la

perruque tombe sur les épaules en ondulations

longues, abondantes, désordonnées; le col brodé

de la chemise s’entr’ouvre et découvre la gorge;

le manteau se drape vigoureusement et sans

recherche.

Ce laisser-aller, très naturel chez un artiste,

peut étonner de la part du peintre familier d’une

Cour aussi rigoureuse observatrice de l’éti-

quette que celle de Louis XIV.

Au physique, le buste de Desjardins mon-

tre un homme d’action, au regard vif, attentif,

de l’artiste qui étudie; la mâchoire inférieure est

forte et proéminente ; les lèvres serrées, un peu

tombantes vers les commissures ; les pommettes

saillantes; le cou, nu, détaille sa forte muscu-

lature dans le mouvement qui tourne la tête de

profil vers l’épaule gauche.

On ne sait à quelle date exactement ce por-

trait fut sculpté; mais l’artiste y est représenté

plus énergique, plus maigre et plus âgé, semble-

t-il, que sur celui où il s’est peint lui-même

et que nous avons mentionné plus haut.

A voir ces bustes de Colbert et de Mignard,

on devine que, si le sculpteur avait montré

les bras, celui-ci tiendrait un pinceau, celui-là

un bâton de maréchal.

Les portraits sculptés de Vanden Bogaert sont

donc, comme ceux de Jean Warin, caractéris-

FIG.5.-N° 2790. PIERRE MIGNARD, PAR VANDEN BOGAERT.

Paris, Musée du Louvre. Marbre.