DU CINQUANTENAIRE

11

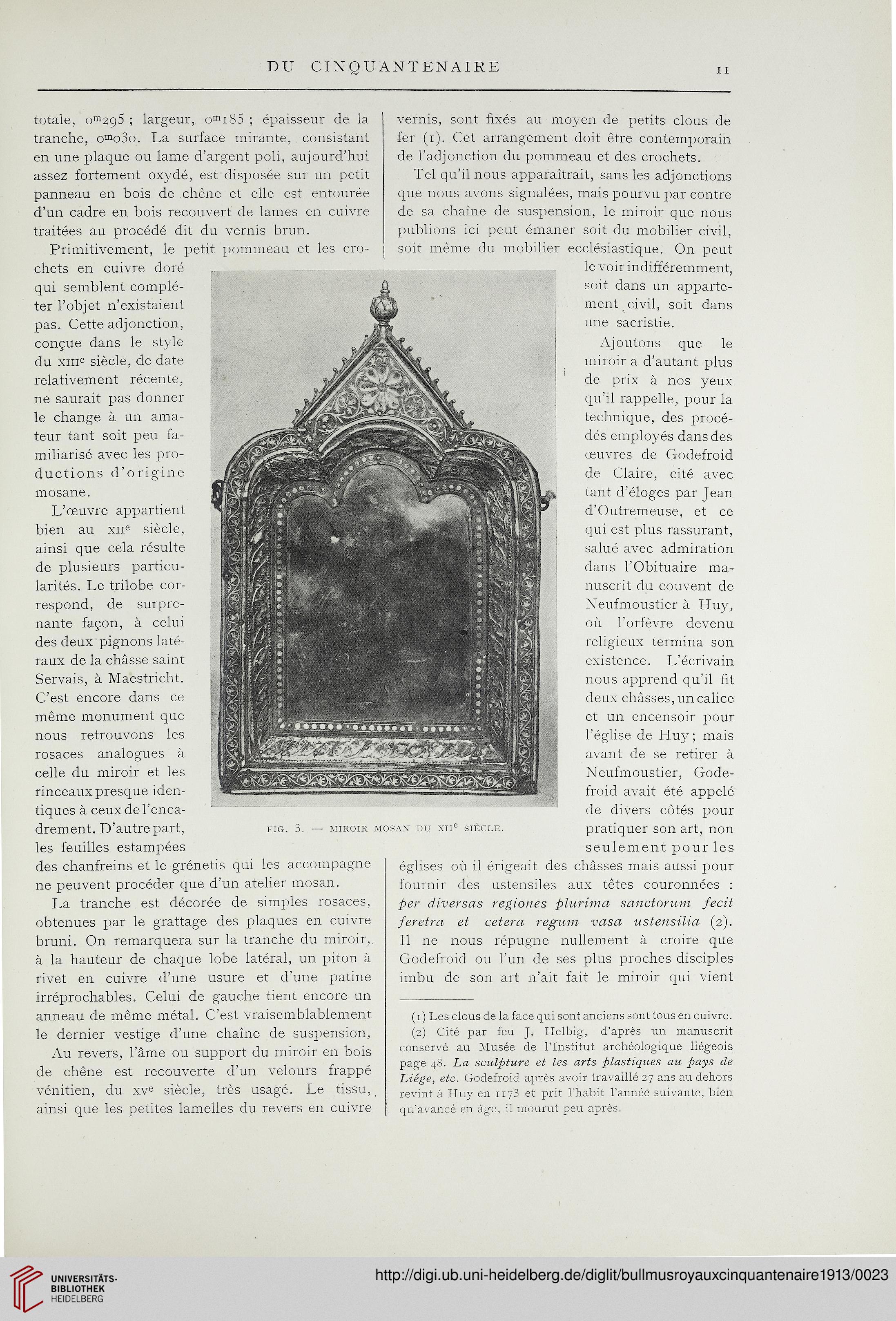

totale, om295 ; largeur, omiS5 ; épaisseur de la

tranche, omo3o. La surface mirante, consistant

en une plaque ou lame d’argent poli, aujourd’hui

assez fortement oxydé, est disposée sur un petit

panneau en bois de chêne et elle est entourée

d’un cadre en bois recouvert de lames en cuivre

traitées au procédé dit du vernis brun.

Primitivement, le petit pommeau et les cro-

chets en cuivre doré

qui semblent complé-

ter l’objet n’existaient

pas. Cette adjonction,

conçue dans le style

du xme siècle, de date

relativement récente,

ne saurait pas donner

le change à un ama-

teur tant soit peu fa-

miliarisé avec les pro-

ductions d’origine

mosane.

L’œuvre appartient

bien au xne siècle,

ainsi que cela résulte

de plusieurs particu-

larités. Le trilobé cor-

respond, de surpre-

nante façon, à celui

des deux pignons laté-

raux de la châsse saint

Servais, à Maestricht.

C’est encore dans ce

même monument que

nous retrouvons les

rosaces analogues à

celle du miroir et les

rinceaux presque iden-

tiques à ceux de l’enca-

drement. D’autre part,

les feuilles estampées

des chanfreins et le grénetis qui les accompagne

ne peuvent procéder que d’un atelier mosan.

La tranche est décorée de simples rosaces,

obtenues par le grattage des plaques en cuivre

bruni. On remarquera sur la tranche du miroir,

à la hauteur de chaque lobe latéral, un piton à

rivet en cuivre d’une usure et d’une patine

irréprochables. Celui de gauche tient encore un

anneau de même métal. C’est vraisemblablement

le dernier vestige d’une chaîne de suspension.

Au revers, l’âme ou support du miroir en bois

de chêne est recouverte d’un velours frappé

vénitien, du xve siècle, très usagé. Le tissu,

ainsi que les petites lamelles du revers en cuivre

vernis, sont fixés au moyen de petits clous de

fer (i). Cet arrangement doit être contemporain

de l’adjonction du pommeau et des crochets.

Tel qu’il nous apparaîtrait, sans les adjonctions

que nous avons signalées, mais pourvu par contre

de sa chaîne de suspension, le miroir que nous

publions ici peut émaner soit du mobilier civil,

soit même du mobilier ecclésiastique. On peut

le voir indifféremment,

soit dans un apparte-

ment civil, soit dans

une sacristie.

Ajoutons que le

miroir a d’autant plus

de prix à nos yeux

qu'il rappelle, pour la

technique, des procé-

dés employés dans des

œuvres de Godefroid

de Claire, cité avec

tant d’éloges par Jean

d’Outremeuse, et ce

qui est plus rassurant,

salué avec admiration

dans l’Obituaire ma-

nuscrit du couvent de

Neufmoustier à 11uy,

où l'orfèvre devenu

religieux termina son

existence. L’écrivain

nous apprend qu’il fit

deux châsses, un calice

et un encensoir pour

l’église de Huy; mais

avant de se retirer à

Neufmoustier, Gode-

froid avait été appelé

de divers côtés pour

pratiquer son art, non

seulement pour les

églises où il érigeait des châsses mais aussi pour

fournir des ustensiles aux têtes couronnées :

per diversas regiones plurima sanctorum fecit

feretra et cetera regain vasa usteusilia (2).

Il ne nous répugne nullement à croire que

Godefroid ou l’un de ses plus proches disciples

imbu de son art n’ait fait le miroir qui vient

(1) Les clous de la face qui sont anciens sont tous en cuivre.

(2) Cité par feu J. Helbig, d’après un manuscrit

conservé au Musée de l’Institut archéologique liégeois

page 48. La sculpture et les arts plastiques au pays de

Liège, etc. Godefroid après avoir travaillé 27 ans au dehors

revint à Huy en 1173 et prit l’habit l’année suivante, bien

qu’avancé en âge, il mourut peu après.

FIG. 3. — MIROIR MOSAN DU XIIe SIÈCLE.

11

totale, om295 ; largeur, omiS5 ; épaisseur de la

tranche, omo3o. La surface mirante, consistant

en une plaque ou lame d’argent poli, aujourd’hui

assez fortement oxydé, est disposée sur un petit

panneau en bois de chêne et elle est entourée

d’un cadre en bois recouvert de lames en cuivre

traitées au procédé dit du vernis brun.

Primitivement, le petit pommeau et les cro-

chets en cuivre doré

qui semblent complé-

ter l’objet n’existaient

pas. Cette adjonction,

conçue dans le style

du xme siècle, de date

relativement récente,

ne saurait pas donner

le change à un ama-

teur tant soit peu fa-

miliarisé avec les pro-

ductions d’origine

mosane.

L’œuvre appartient

bien au xne siècle,

ainsi que cela résulte

de plusieurs particu-

larités. Le trilobé cor-

respond, de surpre-

nante façon, à celui

des deux pignons laté-

raux de la châsse saint

Servais, à Maestricht.

C’est encore dans ce

même monument que

nous retrouvons les

rosaces analogues à

celle du miroir et les

rinceaux presque iden-

tiques à ceux de l’enca-

drement. D’autre part,

les feuilles estampées

des chanfreins et le grénetis qui les accompagne

ne peuvent procéder que d’un atelier mosan.

La tranche est décorée de simples rosaces,

obtenues par le grattage des plaques en cuivre

bruni. On remarquera sur la tranche du miroir,

à la hauteur de chaque lobe latéral, un piton à

rivet en cuivre d’une usure et d’une patine

irréprochables. Celui de gauche tient encore un

anneau de même métal. C’est vraisemblablement

le dernier vestige d’une chaîne de suspension.

Au revers, l’âme ou support du miroir en bois

de chêne est recouverte d’un velours frappé

vénitien, du xve siècle, très usagé. Le tissu,

ainsi que les petites lamelles du revers en cuivre

vernis, sont fixés au moyen de petits clous de

fer (i). Cet arrangement doit être contemporain

de l’adjonction du pommeau et des crochets.

Tel qu’il nous apparaîtrait, sans les adjonctions

que nous avons signalées, mais pourvu par contre

de sa chaîne de suspension, le miroir que nous

publions ici peut émaner soit du mobilier civil,

soit même du mobilier ecclésiastique. On peut

le voir indifféremment,

soit dans un apparte-

ment civil, soit dans

une sacristie.

Ajoutons que le

miroir a d’autant plus

de prix à nos yeux

qu'il rappelle, pour la

technique, des procé-

dés employés dans des

œuvres de Godefroid

de Claire, cité avec

tant d’éloges par Jean

d’Outremeuse, et ce

qui est plus rassurant,

salué avec admiration

dans l’Obituaire ma-

nuscrit du couvent de

Neufmoustier à 11uy,

où l'orfèvre devenu

religieux termina son

existence. L’écrivain

nous apprend qu’il fit

deux châsses, un calice

et un encensoir pour

l’église de Huy; mais

avant de se retirer à

Neufmoustier, Gode-

froid avait été appelé

de divers côtés pour

pratiquer son art, non

seulement pour les

églises où il érigeait des châsses mais aussi pour

fournir des ustensiles aux têtes couronnées :

per diversas regiones plurima sanctorum fecit

feretra et cetera regain vasa usteusilia (2).

Il ne nous répugne nullement à croire que

Godefroid ou l’un de ses plus proches disciples

imbu de son art n’ait fait le miroir qui vient

(1) Les clous de la face qui sont anciens sont tous en cuivre.

(2) Cité par feu J. Helbig, d’après un manuscrit

conservé au Musée de l’Institut archéologique liégeois

page 48. La sculpture et les arts plastiques au pays de

Liège, etc. Godefroid après avoir travaillé 27 ans au dehors

revint à Huy en 1173 et prit l’habit l’année suivante, bien

qu’avancé en âge, il mourut peu après.

FIG. 3. — MIROIR MOSAN DU XIIe SIÈCLE.