DU CINQUANTENAIRE

i3

première vue, licencieuse et qui n’est peut-être

qu’une moralité : un homme et une femme, assis

l’un près de l’autre, dans un paysage, s’étreignent;

un personnage, vieillard ou berger, semble bénir

le groupe ; l’Amour est agenouillé aux pieds de

la femme et lui tient la jambe comme pour la

retenir.

Petites œuvres sans prétention que celles-là.

3° La série des snelles du Musée est autre-

ment impesante. Il y en a dix-sept, dont nous

signalerons les princi-

pales en observant,

ou peu s’en faut, la

classification que

M. von Falke adopta.

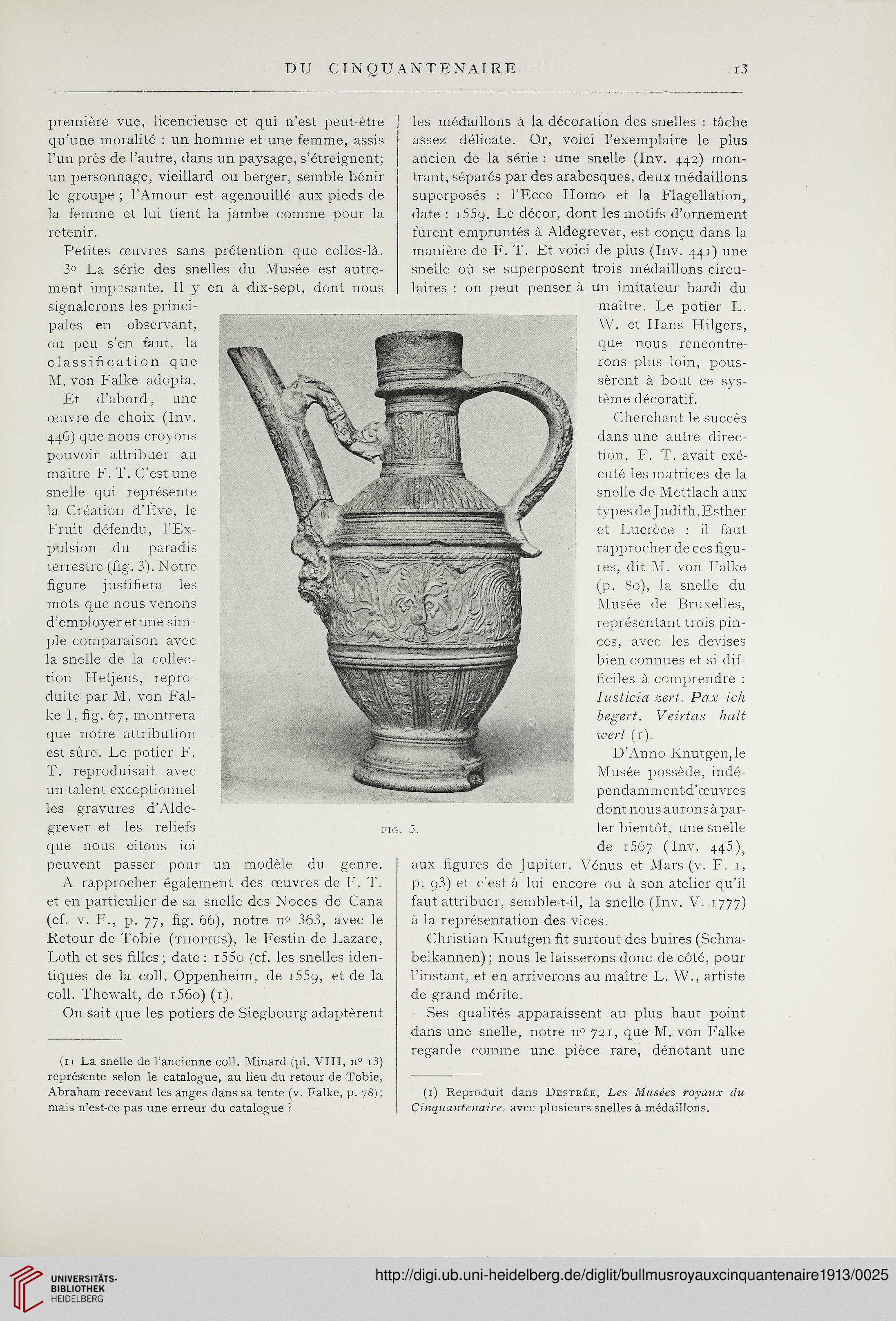

Et d’abord, une

œuvre de choix (Inv.

446) que nous croyons

pouvoir attribuer au

maitre F. T. C’est une

snelle qui représente

la Création d’Eve, le

Fruit défendu, l’Ex-

pulsion du paradis

terrestre (fig. 3). Notre

figure justifiera les

mots que nous venons

d’employer et une sim-

ple comparaison avec

la snelle de la collec-

tion Hetjens, repro-

duite par M. von Fal-

ke I, fig. 67, montrera

que notre attribution

est sûre. Le potier F.

T. reproduisait avec

un talent exceptionnel

les gravures d’Alde-

grever et les reliefs

que nous citons ici

peuvent passer pour un modèle du genre.

A rapprocher également des œuvres de F. T.

et en particulier de sa snelle des Noces de Cana

(cf. v. F., p. 77, fig. 66), notre n° 363, avec le

Retour de Tobie (thopius), le Festin de Lazare,

Loth et ses filles; date : i55o (cf. les snelles iden-

tiques de la coll. Oppenheim, de 155g, et de la

coll. Thewalt, de i56o) (1).

On sait que les potiers de Siegbourg adaptèrent (i)

(i) La snelle de l’ancienne coll. Minard (pl. VIII, n° 13)

représente selon le catalogue, au lieu du retour de Tobie,

Abraham recevant les anges dans sa tente (v. Falke, p. 78);

mais n’est-ce pas une erreur du catalogue ?

les médaillons à la décoration des snelles : tâche

assez délicate. Or, voici l’exemplaire le plus

ancien de la série : une snelle (Inv. 442) mon-

trant, séparés par des arabesques, deux médaillons

superposés : l’Ecce Homo et la Flagellation,

date : i55g. Le décor, dont les motifs d’ornement

furent empruntés à Aldegrever, est conçu dans la

manière de F. T. Et voici de plus (Inv. 441) une

snelle où se superposent trois médaillons circu-

laires : on peut penser à un imitateur hardi du

maître. Le potier L.

W. et Hans Hilgers,

que nous rencontre-

rons plus loin, pous-

sèrent à bout ce sys-

tème décoratif.

Cherchant le succès

dans une autre direc-

tion, E. T. avait exé-

cuté les matrices de la

snelle de Mettlach aux

types de Judith, Esther

et Lucrèce : il faut

rapprocher de ces figu-

res, dit M. von Falke

(p. 80), la snelle du

Musée de Bruxelles,

représentant trois pin-

ces, avec les devises

bien connues et si dif-

ficiles à comprendre :

Iusticia zert. Pax ich

begert. Veirtas haït

wert (1).

D’Anno Knutgen,le

Musée possède, indé-

pendammentd’œuvres

dont nous aurons à par-

!er bientôt, une snelle

de i567 (Inv. 440 );

aux figures de Jupiter, Vénus et Mars (v. F. 1,

p. g3) et c’est à lui encore ou à son atelier qu’il

faut attribuer, semble-t-il, la snelle (Inv. V. 1777)

à la représentation des vices.

Christian Knutgen fit surtout des buires (Schna-

belkannen) ; nous le laisserons donc de côté, pour

l’instant, et en arriverons au maître L. W., artiste

de grand mérite.

Ses qualités apparaissent au plus haut point

dans une snelle, notre n° 721, que M. von Falke

regarde comme une pièce rare, dénotant une

(1) Reproduit dans Destrée, Les Musées royaux du

Cinquantenaire, avec plusieurs snelles à médaillons.

i3

première vue, licencieuse et qui n’est peut-être

qu’une moralité : un homme et une femme, assis

l’un près de l’autre, dans un paysage, s’étreignent;

un personnage, vieillard ou berger, semble bénir

le groupe ; l’Amour est agenouillé aux pieds de

la femme et lui tient la jambe comme pour la

retenir.

Petites œuvres sans prétention que celles-là.

3° La série des snelles du Musée est autre-

ment impesante. Il y en a dix-sept, dont nous

signalerons les princi-

pales en observant,

ou peu s’en faut, la

classification que

M. von Falke adopta.

Et d’abord, une

œuvre de choix (Inv.

446) que nous croyons

pouvoir attribuer au

maitre F. T. C’est une

snelle qui représente

la Création d’Eve, le

Fruit défendu, l’Ex-

pulsion du paradis

terrestre (fig. 3). Notre

figure justifiera les

mots que nous venons

d’employer et une sim-

ple comparaison avec

la snelle de la collec-

tion Hetjens, repro-

duite par M. von Fal-

ke I, fig. 67, montrera

que notre attribution

est sûre. Le potier F.

T. reproduisait avec

un talent exceptionnel

les gravures d’Alde-

grever et les reliefs

que nous citons ici

peuvent passer pour un modèle du genre.

A rapprocher également des œuvres de F. T.

et en particulier de sa snelle des Noces de Cana

(cf. v. F., p. 77, fig. 66), notre n° 363, avec le

Retour de Tobie (thopius), le Festin de Lazare,

Loth et ses filles; date : i55o (cf. les snelles iden-

tiques de la coll. Oppenheim, de 155g, et de la

coll. Thewalt, de i56o) (1).

On sait que les potiers de Siegbourg adaptèrent (i)

(i) La snelle de l’ancienne coll. Minard (pl. VIII, n° 13)

représente selon le catalogue, au lieu du retour de Tobie,

Abraham recevant les anges dans sa tente (v. Falke, p. 78);

mais n’est-ce pas une erreur du catalogue ?

les médaillons à la décoration des snelles : tâche

assez délicate. Or, voici l’exemplaire le plus

ancien de la série : une snelle (Inv. 442) mon-

trant, séparés par des arabesques, deux médaillons

superposés : l’Ecce Homo et la Flagellation,

date : i55g. Le décor, dont les motifs d’ornement

furent empruntés à Aldegrever, est conçu dans la

manière de F. T. Et voici de plus (Inv. 441) une

snelle où se superposent trois médaillons circu-

laires : on peut penser à un imitateur hardi du

maître. Le potier L.

W. et Hans Hilgers,

que nous rencontre-

rons plus loin, pous-

sèrent à bout ce sys-

tème décoratif.

Cherchant le succès

dans une autre direc-

tion, E. T. avait exé-

cuté les matrices de la

snelle de Mettlach aux

types de Judith, Esther

et Lucrèce : il faut

rapprocher de ces figu-

res, dit M. von Falke

(p. 80), la snelle du

Musée de Bruxelles,

représentant trois pin-

ces, avec les devises

bien connues et si dif-

ficiles à comprendre :

Iusticia zert. Pax ich

begert. Veirtas haït

wert (1).

D’Anno Knutgen,le

Musée possède, indé-

pendammentd’œuvres

dont nous aurons à par-

!er bientôt, une snelle

de i567 (Inv. 440 );

aux figures de Jupiter, Vénus et Mars (v. F. 1,

p. g3) et c’est à lui encore ou à son atelier qu’il

faut attribuer, semble-t-il, la snelle (Inv. V. 1777)

à la représentation des vices.

Christian Knutgen fit surtout des buires (Schna-

belkannen) ; nous le laisserons donc de côté, pour

l’instant, et en arriverons au maître L. W., artiste

de grand mérite.

Ses qualités apparaissent au plus haut point

dans une snelle, notre n° 721, que M. von Falke

regarde comme une pièce rare, dénotant une

(1) Reproduit dans Destrée, Les Musées royaux du

Cinquantenaire, avec plusieurs snelles à médaillons.