DU CINQUANTENAIRE

63

un personnage qui s'intitule gardien de la balance

et dont le nom est Sethi-Nekhtu, présente une

offrande à un colosse appelé « User-Maat-Re

Setep-en-Re le durable » ce qui est le prénom de

Ramsès II avec l’épithète de durable. Si l’on

examine la façon de représenter la statue, on

reconnaît que le dessinateur a dessiné de profil la

base, le pilier dorsal et la plus grande partie de son

modèle; mais, imbus de ses principes d’école, il

n’a pu résister à montrer les épaules de face. Son

collègue qui sculpta la seconde stèle a fait mieux

et son colosse est réellement figuré de profil. Ici,

le champ de la pierre

a été divisé en deux

registres : au-dessus

un homme, debout,

adore la statue ; en-

dessous, une femme

et une fillette parentes

de l’adorant, se joi-

gnent à son acte reli-

gieux en présentant

une table d’offrandes.

On peut croire que les

noms étaient peints

mais qu’ils ont dis-

paru.

Une particularité

encore doit être ob-

servée. Derrière le co-

losse on a gravé deux

oreilles. Depuis peu,

les représentations de

ce genre se sont mul-

tipliées, grâce surtout

aux découvertes de

Pétrie dans le Temple „ 0„_

de Memphis (i). On a fig

démontré qu’il s’agissait tout simplement de se

procurer ainsi les oreilles favorables du dieu en

les faisant plus proches de l’adorateur (2).

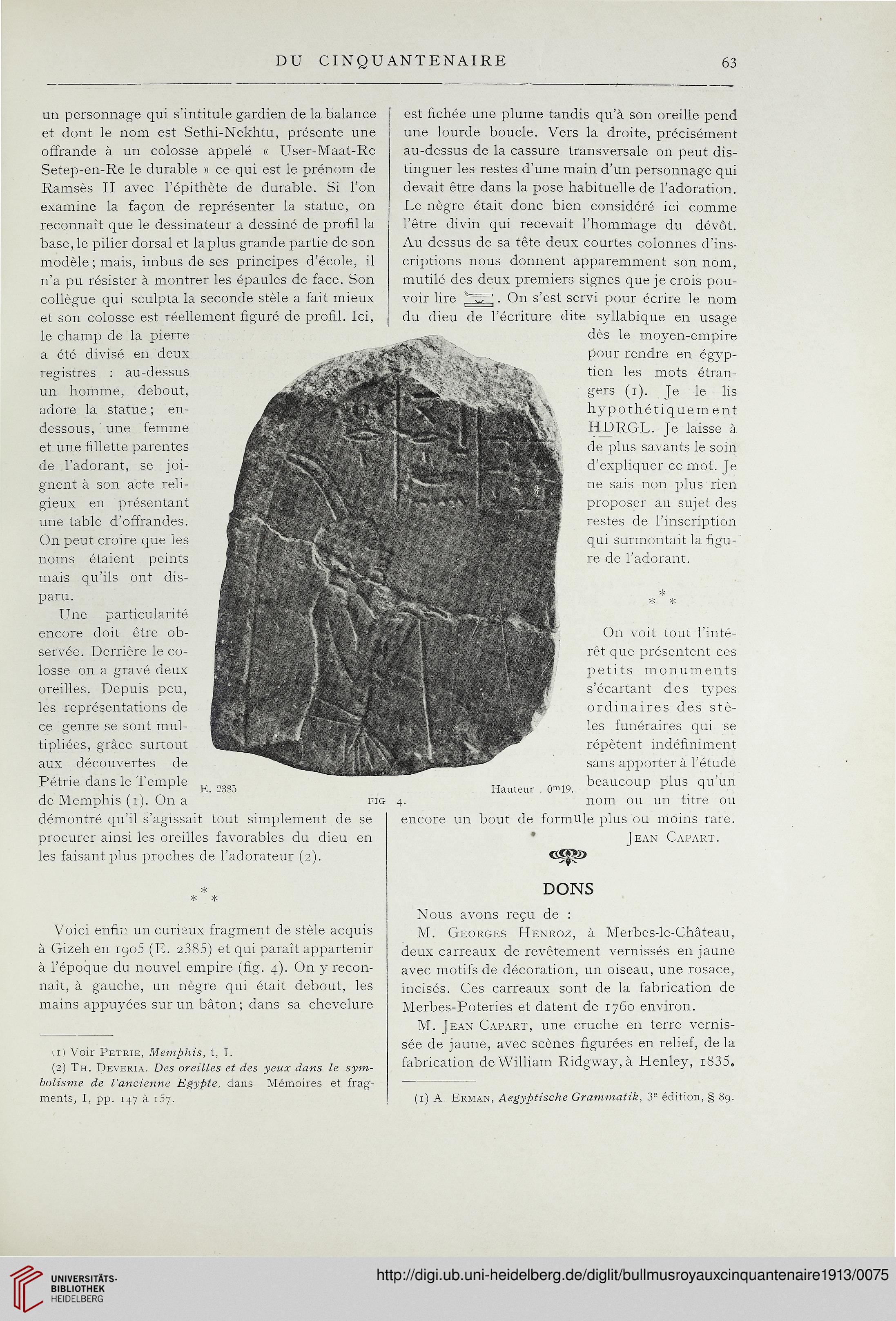

est fichée une plume tandis qu’à son oreille pend

une lourde boucle. Vers la droite, précisément

au-dessus de la cassure transversale on peut dis-

tinguer les restes d’une main d’un personnage qui

devait être dans la pose habituelle de l’adoration.

Le nègre était donc bien considéré ici comme

l’être divin qui recevait l’hommage du dévot.

Au dessus de sa tête deux courtes colonnes d’ins-

criptions nous donnent apparemment son nom,

mutilé des deux premiers signes que je crois pou-

voir lire Jmrq. On s’est servi pour écrire le nom

du dieu de l’écriture dite syllabique en usage

dès le moyen-empire

pour rendre en égyp-

tien les mots étran-

gers (1). Je le lis

hypothétique m ent

HDRGL. Je laisse à

de plus savants le soin

d’expliquer ce mot. Je

ne sais non plus rien

proposer au sujet des

restes de l’inscription

qui surmontait la figu-

re de l’adorant.

On voit tout l’inté-

rêt que présentent ces

petits monuments

s’écartant des types

ordinaires des stè-

les funéraires qui se

répètent indéfiniment

sans apporter à l’étude

TT „ beaucoup plus qu’un

4. nom ou un titre ou

encore un bout de formule plus ou moins rare.

Jean Capart.

*

* *

Voici enfin un curieux fragment de stèle acquis

à Gizeh en igo5 (E. 2385) et qui paraît appartenir

à l’époque du nouvel empire (fig. 4). On y recon-

naît, à gauche, un nègre qui était debout, les

mains appuyées sur un bâton ; dans sa chevelure

U) Voir Petrie, Memphis, t, I.

(2) Th. Deveria. Des oreilles et des yeux dans le sym-

bolisme de l'ancienne Egypte, dans Mémoires et frag-

ments, I, pp. 147 à 157.

DONS

Nous avons reçu de :

M. Georges Henroz, à Merbes-le-Château,

deux carreaux de revêtement vernissés en jaune

avec motifs de décoration, un oiseau, une rosace,

incisés. Ges carreaux sont de la fabrication de

Merbes-Poteries et datent de 1760 environ.

M. Jean Capart, une cruche en terre vernis-

sée de jaune, avec scènes figurées en relief, de la

fabrication de William Ridgway, à Henley, i835.

(1) A. Erman, Aegyptische Grammatik, 3e édition, § 8g.

63

un personnage qui s'intitule gardien de la balance

et dont le nom est Sethi-Nekhtu, présente une

offrande à un colosse appelé « User-Maat-Re

Setep-en-Re le durable » ce qui est le prénom de

Ramsès II avec l’épithète de durable. Si l’on

examine la façon de représenter la statue, on

reconnaît que le dessinateur a dessiné de profil la

base, le pilier dorsal et la plus grande partie de son

modèle; mais, imbus de ses principes d’école, il

n’a pu résister à montrer les épaules de face. Son

collègue qui sculpta la seconde stèle a fait mieux

et son colosse est réellement figuré de profil. Ici,

le champ de la pierre

a été divisé en deux

registres : au-dessus

un homme, debout,

adore la statue ; en-

dessous, une femme

et une fillette parentes

de l’adorant, se joi-

gnent à son acte reli-

gieux en présentant

une table d’offrandes.

On peut croire que les

noms étaient peints

mais qu’ils ont dis-

paru.

Une particularité

encore doit être ob-

servée. Derrière le co-

losse on a gravé deux

oreilles. Depuis peu,

les représentations de

ce genre se sont mul-

tipliées, grâce surtout

aux découvertes de

Pétrie dans le Temple „ 0„_

de Memphis (i). On a fig

démontré qu’il s’agissait tout simplement de se

procurer ainsi les oreilles favorables du dieu en

les faisant plus proches de l’adorateur (2).

est fichée une plume tandis qu’à son oreille pend

une lourde boucle. Vers la droite, précisément

au-dessus de la cassure transversale on peut dis-

tinguer les restes d’une main d’un personnage qui

devait être dans la pose habituelle de l’adoration.

Le nègre était donc bien considéré ici comme

l’être divin qui recevait l’hommage du dévot.

Au dessus de sa tête deux courtes colonnes d’ins-

criptions nous donnent apparemment son nom,

mutilé des deux premiers signes que je crois pou-

voir lire Jmrq. On s’est servi pour écrire le nom

du dieu de l’écriture dite syllabique en usage

dès le moyen-empire

pour rendre en égyp-

tien les mots étran-

gers (1). Je le lis

hypothétique m ent

HDRGL. Je laisse à

de plus savants le soin

d’expliquer ce mot. Je

ne sais non plus rien

proposer au sujet des

restes de l’inscription

qui surmontait la figu-

re de l’adorant.

On voit tout l’inté-

rêt que présentent ces

petits monuments

s’écartant des types

ordinaires des stè-

les funéraires qui se

répètent indéfiniment

sans apporter à l’étude

TT „ beaucoup plus qu’un

4. nom ou un titre ou

encore un bout de formule plus ou moins rare.

Jean Capart.

*

* *

Voici enfin un curieux fragment de stèle acquis

à Gizeh en igo5 (E. 2385) et qui paraît appartenir

à l’époque du nouvel empire (fig. 4). On y recon-

naît, à gauche, un nègre qui était debout, les

mains appuyées sur un bâton ; dans sa chevelure

U) Voir Petrie, Memphis, t, I.

(2) Th. Deveria. Des oreilles et des yeux dans le sym-

bolisme de l'ancienne Egypte, dans Mémoires et frag-

ments, I, pp. 147 à 157.

DONS

Nous avons reçu de :

M. Georges Henroz, à Merbes-le-Château,

deux carreaux de revêtement vernissés en jaune

avec motifs de décoration, un oiseau, une rosace,

incisés. Ges carreaux sont de la fabrication de

Merbes-Poteries et datent de 1760 environ.

M. Jean Capart, une cruche en terre vernis-

sée de jaune, avec scènes figurées en relief, de la

fabrication de William Ridgway, à Henley, i835.

(1) A. Erman, Aegyptische Grammatik, 3e édition, § 8g.