86

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

En attendant que le nom véritable du maître de

la légende de Marie-Madeleine surgisse de la

poussière des archives, j’ai voulu rendre à son art

un hommage illustré susceptible de lui conquérir

des sympathies.

Pierre Bautier.

STATUE DE LA VIERGE (BOIS)

Nos musées possèdent depuis quelques semai-

nes une statue en bois de chêne, haute

de im12, représentant la Vierge portant l’Enfant-

Jésus. Cette image, que nous avons vue naguère

dans un château du Condroz, provient vraisem-

blablement de Belgique, peut-être du pays de

Liège, si l’on tient compte de l’origine du vendeur.

Cette statue offre cette particularité, que l’on ren-

contre parfois en France et en Belgique, d’avoir été

évidée à l’intérieur par l’imagier, dans le but non

d’alléger le poids de la statue,

mais de prévenir les fentes qu’on

observe parfois sur les sculptures,

exécutées en plein bois.

L’avant-bras droit de Marie a

été brisé et la main droite et le

poignet, qui paraissent anciens,

ont été rapprochés l’un de l’autre,

vaille que vaille, au moyen d’un

petit bandeau de plomb. De son

côté, l’Enfant-Jésus a perdu les

deux avant-bras. Quant à l’ancien

décor, il ne subsiste plus ; la cou-

leur rouge de la robe, aux trois

quarts effacée, ne pourrait, en

effet, passer comme appartenant

à la polychromie primitive. Par

contre les deux têtes ont subi peu

de détériorations.

Marie est représentée debout,

tenant sur le bras gauche l’Enfant

qui considère sa Mère avec un

très vif intérêt. La divine Mère

ne se tourne pas complètement

vers son Fils. Elle est vêtue

d’une robe serrée à la taille au

moyen d’une étroite ceinture ;

elle porte un voile court, dont

les plis tombent perpendiculaire-

ment, et une robe dont la forte

échancrure s’ouvre sur une che-

misette qu’agrémente une fibule

en forme de losange. Le man-

teau, pourvu de chaque côté en

haut, de deux boutons, couvre

le dos et est ramené sur la ga/uche

de façon à indiquer le modelé des

jambes. La draperie sobre et discrète a donc le

mérite de ne pas dissimuler le corps qui repose sur

la jambe droite tandis que la jambe gauche est un

peu en retrait. Il résulte de cette attitude une

cambrure peu sensible qu’il convient de noter ;

elle précède le « hanchement » qui va caractériser

pendant une bonne partie du xive siècle une foule

de spécimens éclos en France et dans la zone d in-

fluence dont nos anciennes provinces faisaient

partie. On remarquera le type de la Vierge, au

masque éclairé de deux yeux taillés en amande

et disposés sous des arcades sourcillières nette-

ment marquées, le menton petit et en retrait, ainsi

que la bouche mignonne, fine et souriante. Il est

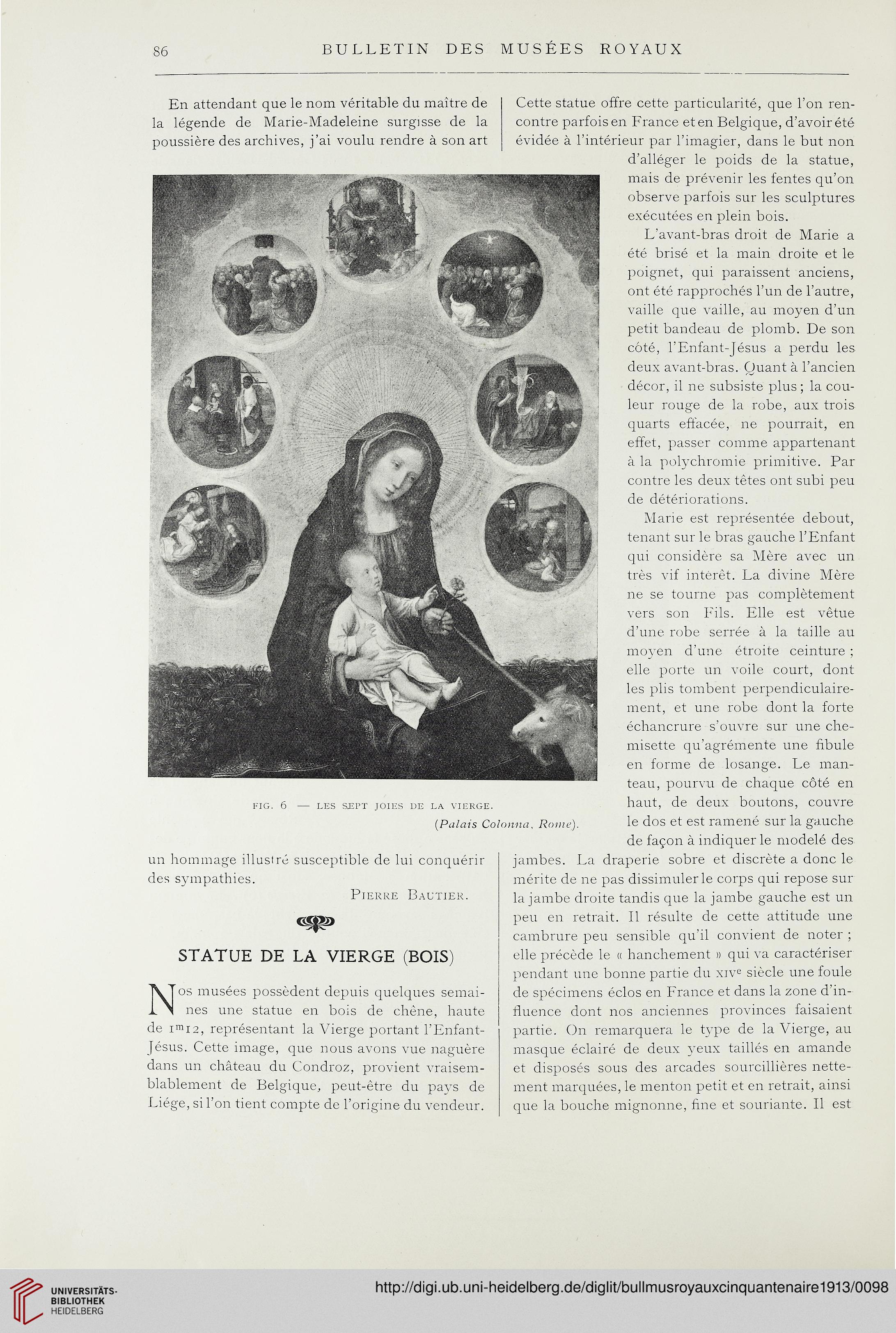

FIG. 6 - LES SEPT JOIES DE LA VIERGE.

[Palais Colonna, Rome).

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

En attendant que le nom véritable du maître de

la légende de Marie-Madeleine surgisse de la

poussière des archives, j’ai voulu rendre à son art

un hommage illustré susceptible de lui conquérir

des sympathies.

Pierre Bautier.

STATUE DE LA VIERGE (BOIS)

Nos musées possèdent depuis quelques semai-

nes une statue en bois de chêne, haute

de im12, représentant la Vierge portant l’Enfant-

Jésus. Cette image, que nous avons vue naguère

dans un château du Condroz, provient vraisem-

blablement de Belgique, peut-être du pays de

Liège, si l’on tient compte de l’origine du vendeur.

Cette statue offre cette particularité, que l’on ren-

contre parfois en France et en Belgique, d’avoir été

évidée à l’intérieur par l’imagier, dans le but non

d’alléger le poids de la statue,

mais de prévenir les fentes qu’on

observe parfois sur les sculptures,

exécutées en plein bois.

L’avant-bras droit de Marie a

été brisé et la main droite et le

poignet, qui paraissent anciens,

ont été rapprochés l’un de l’autre,

vaille que vaille, au moyen d’un

petit bandeau de plomb. De son

côté, l’Enfant-Jésus a perdu les

deux avant-bras. Quant à l’ancien

décor, il ne subsiste plus ; la cou-

leur rouge de la robe, aux trois

quarts effacée, ne pourrait, en

effet, passer comme appartenant

à la polychromie primitive. Par

contre les deux têtes ont subi peu

de détériorations.

Marie est représentée debout,

tenant sur le bras gauche l’Enfant

qui considère sa Mère avec un

très vif intérêt. La divine Mère

ne se tourne pas complètement

vers son Fils. Elle est vêtue

d’une robe serrée à la taille au

moyen d’une étroite ceinture ;

elle porte un voile court, dont

les plis tombent perpendiculaire-

ment, et une robe dont la forte

échancrure s’ouvre sur une che-

misette qu’agrémente une fibule

en forme de losange. Le man-

teau, pourvu de chaque côté en

haut, de deux boutons, couvre

le dos et est ramené sur la ga/uche

de façon à indiquer le modelé des

jambes. La draperie sobre et discrète a donc le

mérite de ne pas dissimuler le corps qui repose sur

la jambe droite tandis que la jambe gauche est un

peu en retrait. Il résulte de cette attitude une

cambrure peu sensible qu’il convient de noter ;

elle précède le « hanchement » qui va caractériser

pendant une bonne partie du xive siècle une foule

de spécimens éclos en France et dans la zone d in-

fluence dont nos anciennes provinces faisaient

partie. On remarquera le type de la Vierge, au

masque éclairé de deux yeux taillés en amande

et disposés sous des arcades sourcillières nette-

ment marquées, le menton petit et en retrait, ainsi

que la bouche mignonne, fine et souriante. Il est

FIG. 6 - LES SEPT JOIES DE LA VIERGE.

[Palais Colonna, Rome).