92

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

trace d’adjonction ni de remaniement dans la gra-

vure.

Reste l'hypothèse que les armoiries auraient été

apposées après coup sur des spécimens remontant

à 1699-1700. Cette conjecture manque de vraisem-

blance. En effet, si on examine l’aiguière, on

constate que dans la disposition des lambrequins,

un vide avait été intentionnellement ménagé pour

la présentation des armoiries. On ne comprendrait

point d’ailleurs qu’on eût attendu un quart de

siècle pour compléter le décor d'une pièce de ce

genre. Et

c’était sur-

tout sur les

principaux

objets de la

vaisselle de

luxe que le

noble de

vieille sou-

che, ou ce-

lui de fraî-

che date,

tenait à

voir figurer

ses propres

armes. En-

fin on peut

nous objec-

ter que la

gravure du

blason of-

fre, en l’oc-

curence, un

caractère

tout autre

que celui des rinceaux, ce qui pourrait faire

croire à une intervention tardive. C’est exact;

mais ici, cette divergence s'explique aisément

par l’intervention d’un graveur familiarisé avec

l’héraldique. Car, en dépit des légères inexacti-

tudes relevées par M. E. de Munck, la facture

du blason témoigne, de la part de l’artisan, de

l’aisance avec laquelle il traitait les motifs héral-

diques.

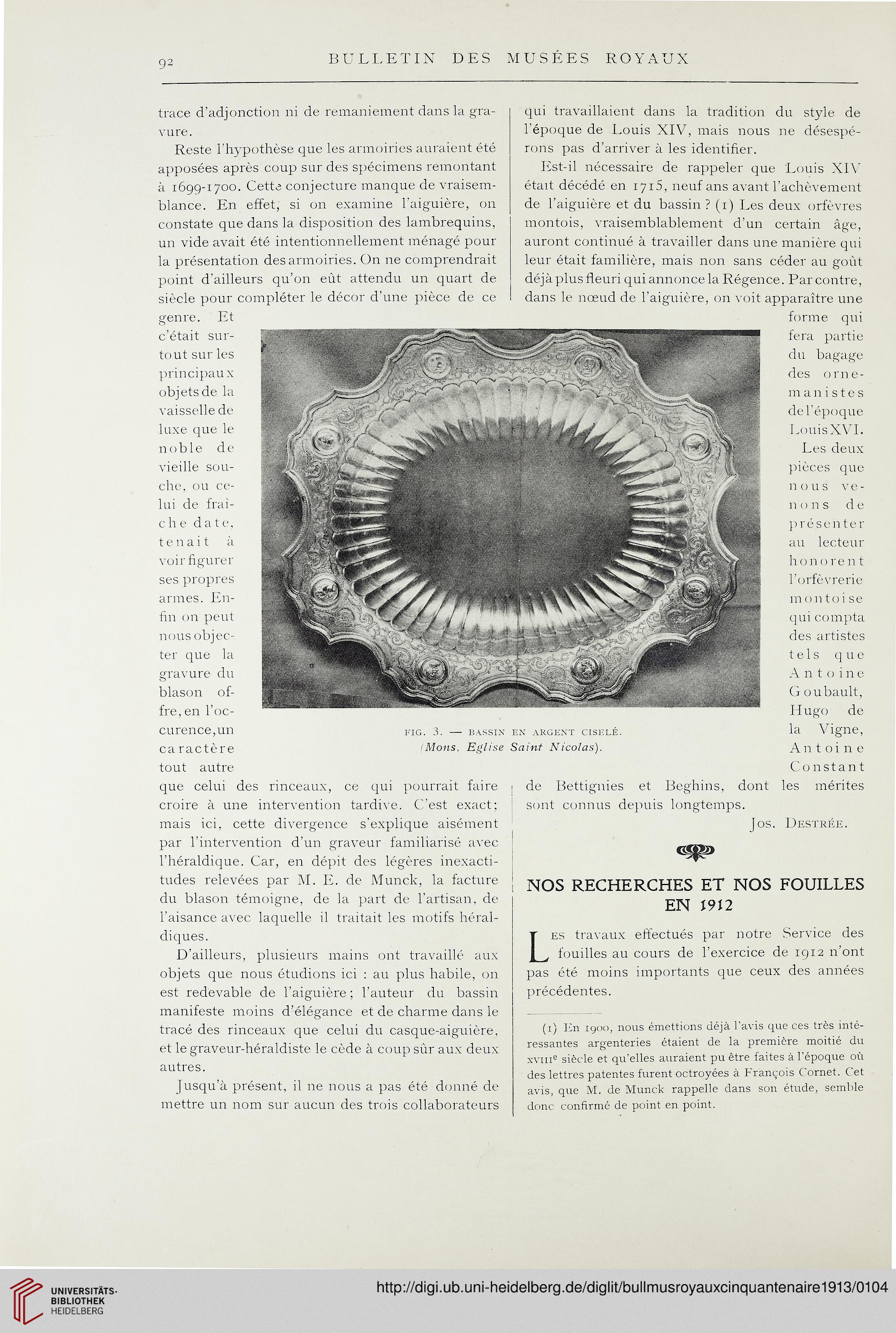

D’ailleurs, plusieurs mains ont travaillé aux

objets que nous étudions ici : au plus habile, on

est redevable de l’aiguière ; l’auteur du bassin

manifeste moins d’élégance et de charme dans le

tracé des rinceaux que celui du casque-aiguière,

et le graveur-héraldiste le cède à coup sûr aux deux

autres.

Jusqu’à présent, il ne nous a pas été donné de

mettre un nom sur aucun des trois collaborateurs

qui travaillaient dans la tradition du style de

1 époque de Louis XIV, mais nous ne désespé-

rons pas d’arriver à les identifier.

Est-il trécessaire de rappeler que Louis XIY

était décédé en 1715, neuf ans avant l’achèvement

de l’aiguière et du bassin ? (1) Les deux orfèvres

montois, vraisemblablement d’un certain âge,

auront continué à travailler dans une manière qui

leur était familière, mais non sans céder au goût

déjà plus fleuri qui annonce la Régence. Par contre,

dans le nœud de l’aiguière, on voit apparaître une

forme qui

fera partie

du bagage

des orne-

manistes

de l’époque

Louis XVI.

Les deux

pièces que

n o u s ve-

nons de

présenter

au lecteur

honorent

l’orfèvrerie

m o n t o i s e

qui compta

des artistes

tels que

A n t o i n e

G oubault,

Hugo de

la Vigne,

Antoine

Constant

1 de Bettignies et Beghins, dont les mérites

sont connus depuis longtemps.

[os. Destrée.

I

1 NOS RECHERCHES ET NOS FOUILLES

EN Ï9I2

Les travaux effectués par notre Service des

fouilles au cours de l’exercice de 1912 n ont

pas été moins importants que ceux des années

précédentes.

(1) En 1900, nous émettions déjà l'avis que ces très inté-

ressantes argenteries étaient de la première moitié du

xvme siècle et qu’elles auraient pu être faites à l’époque où

des lettres patentes furent octroyées à François Cornet. Cet

avis, que M. de Munck rappelle dans son étude, semble

donc confirmé de point en point.

BULLETIN DES MUSEES ROYAUX

trace d’adjonction ni de remaniement dans la gra-

vure.

Reste l'hypothèse que les armoiries auraient été

apposées après coup sur des spécimens remontant

à 1699-1700. Cette conjecture manque de vraisem-

blance. En effet, si on examine l’aiguière, on

constate que dans la disposition des lambrequins,

un vide avait été intentionnellement ménagé pour

la présentation des armoiries. On ne comprendrait

point d’ailleurs qu’on eût attendu un quart de

siècle pour compléter le décor d'une pièce de ce

genre. Et

c’était sur-

tout sur les

principaux

objets de la

vaisselle de

luxe que le

noble de

vieille sou-

che, ou ce-

lui de fraî-

che date,

tenait à

voir figurer

ses propres

armes. En-

fin on peut

nous objec-

ter que la

gravure du

blason of-

fre, en l’oc-

curence, un

caractère

tout autre

que celui des rinceaux, ce qui pourrait faire

croire à une intervention tardive. C’est exact;

mais ici, cette divergence s'explique aisément

par l’intervention d’un graveur familiarisé avec

l’héraldique. Car, en dépit des légères inexacti-

tudes relevées par M. E. de Munck, la facture

du blason témoigne, de la part de l’artisan, de

l’aisance avec laquelle il traitait les motifs héral-

diques.

D’ailleurs, plusieurs mains ont travaillé aux

objets que nous étudions ici : au plus habile, on

est redevable de l’aiguière ; l’auteur du bassin

manifeste moins d’élégance et de charme dans le

tracé des rinceaux que celui du casque-aiguière,

et le graveur-héraldiste le cède à coup sûr aux deux

autres.

Jusqu’à présent, il ne nous a pas été donné de

mettre un nom sur aucun des trois collaborateurs

qui travaillaient dans la tradition du style de

1 époque de Louis XIV, mais nous ne désespé-

rons pas d’arriver à les identifier.

Est-il trécessaire de rappeler que Louis XIY

était décédé en 1715, neuf ans avant l’achèvement

de l’aiguière et du bassin ? (1) Les deux orfèvres

montois, vraisemblablement d’un certain âge,

auront continué à travailler dans une manière qui

leur était familière, mais non sans céder au goût

déjà plus fleuri qui annonce la Régence. Par contre,

dans le nœud de l’aiguière, on voit apparaître une

forme qui

fera partie

du bagage

des orne-

manistes

de l’époque

Louis XVI.

Les deux

pièces que

n o u s ve-

nons de

présenter

au lecteur

honorent

l’orfèvrerie

m o n t o i s e

qui compta

des artistes

tels que

A n t o i n e

G oubault,

Hugo de

la Vigne,

Antoine

Constant

1 de Bettignies et Beghins, dont les mérites

sont connus depuis longtemps.

[os. Destrée.

I

1 NOS RECHERCHES ET NOS FOUILLES

EN Ï9I2

Les travaux effectués par notre Service des

fouilles au cours de l’exercice de 1912 n ont

pas été moins importants que ceux des années

précédentes.

(1) En 1900, nous émettions déjà l'avis que ces très inté-

ressantes argenteries étaient de la première moitié du

xvme siècle et qu’elles auraient pu être faites à l’époque où

des lettres patentes furent octroyées à François Cornet. Cet

avis, que M. de Munck rappelle dans son étude, semble

donc confirmé de point en point.