DU CINQUANTENAIRE

3

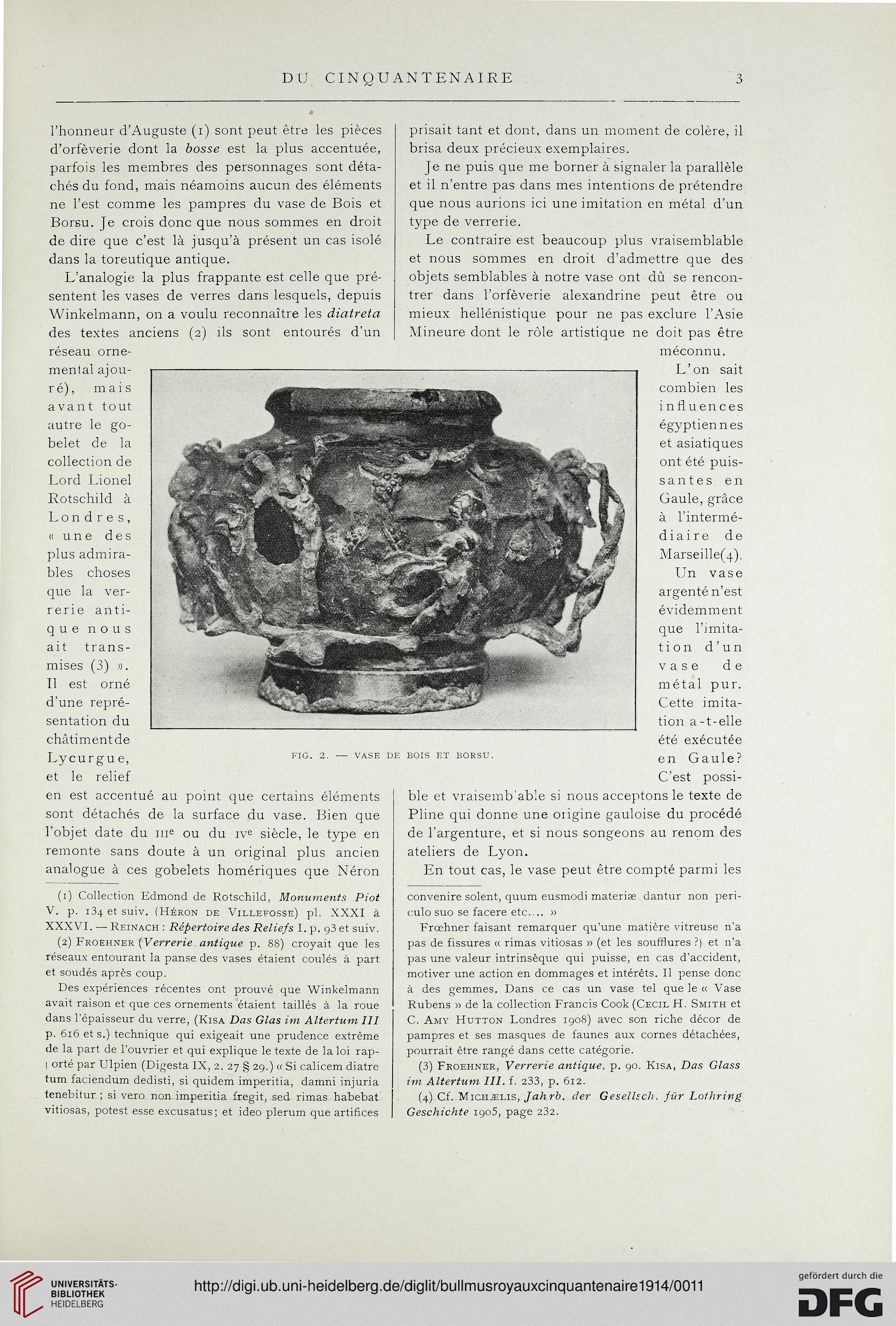

l’honneur d’Auguste (i) sont peut être les pièces

d’orfèverie dont la bosse est la plus accentuée,

parfois les membres des personnages sont déta-

chés du fond, mais néamoins aucun des éléments

ne l’est comme les pampres du vase de Bois et

Borsu. Je crois donc que nous sommes en droit

de dire que c’est là jusqu’à présent un cas isolé

dans la toreutique antique.

L’analogie la plus frappante est celle que pré-

sentent les vases de verres dans lesquels, depuis

Winkelmann, on a voulu reconnaître les diatreta

des textes anciens (2) ils sont entourés d’un

réseau orne-

mental ajou-

ré), mais

avant tout

autre le go-

belet de la

collection de

Lord Lionel

Rotschild à

Londres,

« une des

plus admira-

bles choses

que la ver-

rerie anti-

que nous

ait trans-

mises (3) ».

Il est orné

d’une repré-

sentation du

châtiment de

Lycurgu e,

et le relief

en est accentué au point que certains éléments

sont détachés de la surface du vase. Bien que

l’objet date du 111e ou du ive siècle, le type en

remonte sans doute à un original plus ancien

analogue à ces gobelets homériques que Néron

(1) Collection Edmond de Rotschild, Monuments Piot

V. p. 134 et suiv. (Héron de Villefosse) pl. XXXI à

XXXVI. — Reinach : Répertoire des Reliefs I. p. g3et suiv.

(2) Froehner [Verrerie antique p. 88) croyait que les

réseaux entourant la panse des vases étaient coulés à part

et soudés après coup.

Des expériences récentes ont prouvé que Winkelmann

avait raison et que ces ornements étaient taillés à la roue

dans l’épaisseur du verre, (Kisa Das Glas itn Altertum III

p. 616 et s.) technique qui exigeait une prudence extrême

de la part de l’ouvrier et qui explique le texte de la loi rap-

I orté par Ulpien (Digesta IX, 2, 27 § 29.) « Si calicem diatre

tum faciendum dedisti, si quidem imperitia, damni injuria

tenebitur ; si vero non imperitia fregit, sed rimas habebat

vitiosas, potest esse excusatus; et ideo plerum que artifices

prisait tant et dont, dans un moment de colère, il

brisa deux précieux exemplaires.

je ne puis que me borner à signaler la parallèle

et il n’entre pas dans mes intentions de prétendre

que nous aurions ici une imitation en métal d’un

type de verrerie.

Le contraire est beaucoup plus vraisemblable

et nous sommes en droit d’admettre que des

objets semblables à notre vase ont dù se rencon-

trer dans l’orfèverie alexandrine peut être ou

mieux hellénistique pour ne pas exclure l’Asie

Mineure dont le rôle artistique ne doit pas être

méconnu.

L’on sait

combien les

influences

égyptiennes

et asiatiques

ont été puis-

santés en

Gaule, grâce

à l’intermé-

diaire de

Marseille^),

Un vase

argenté n’est

évidemment

que l’imita-

tion d’un

vase de

métal pur.

Cette imita-

tion a -t-elle

été exécutée

en Gaule?

C’est possi-

ble et vraisemb'able si nous acceptons le texte de

Pline qui donne une oiigine gauloise du procédé

de l’argenture, et si nous songeons au renom des

ateliers de Lyon.

En tout cas, le vase peut être compté parmi les * * 3 4

convenire soient, quum eusmodi materiæ dantur non peri-

culo suo se facere etc_ »

Frœhner faisant remarquer qu’une matière vitreuse n’a

pas de fissures « rimas vitiosas » (et les soufflures ?) et 11’a

pas une valeur intrinsèque qui puisse, en cas d’accident,

motiver une action en dommages et intérêts. Il pense donc

à des gemmes. Dans ce cas un vase tel que le « Vase

Rubens » de la collection Francis Cook (Cecil H. Smith et

C. Amy Hutton Londres 1908) avec son riche décor de

pampres et ses masques de faunes aux cornes détachées,

pourrait être rangé dans cette catégorie.

(3) Froehner, Verrerie antique, p. 90. Kisa, Das Glass

im Altertum III. f. 233, p. 612.

(4) Cf. Michælis, Jahrb. der Gesellsch. für Lothring

Geschichte igo5, page 232.

FIG. 2. - VASE de BOIS ET BORSU.

3

l’honneur d’Auguste (i) sont peut être les pièces

d’orfèverie dont la bosse est la plus accentuée,

parfois les membres des personnages sont déta-

chés du fond, mais néamoins aucun des éléments

ne l’est comme les pampres du vase de Bois et

Borsu. Je crois donc que nous sommes en droit

de dire que c’est là jusqu’à présent un cas isolé

dans la toreutique antique.

L’analogie la plus frappante est celle que pré-

sentent les vases de verres dans lesquels, depuis

Winkelmann, on a voulu reconnaître les diatreta

des textes anciens (2) ils sont entourés d’un

réseau orne-

mental ajou-

ré), mais

avant tout

autre le go-

belet de la

collection de

Lord Lionel

Rotschild à

Londres,

« une des

plus admira-

bles choses

que la ver-

rerie anti-

que nous

ait trans-

mises (3) ».

Il est orné

d’une repré-

sentation du

châtiment de

Lycurgu e,

et le relief

en est accentué au point que certains éléments

sont détachés de la surface du vase. Bien que

l’objet date du 111e ou du ive siècle, le type en

remonte sans doute à un original plus ancien

analogue à ces gobelets homériques que Néron

(1) Collection Edmond de Rotschild, Monuments Piot

V. p. 134 et suiv. (Héron de Villefosse) pl. XXXI à

XXXVI. — Reinach : Répertoire des Reliefs I. p. g3et suiv.

(2) Froehner [Verrerie antique p. 88) croyait que les

réseaux entourant la panse des vases étaient coulés à part

et soudés après coup.

Des expériences récentes ont prouvé que Winkelmann

avait raison et que ces ornements étaient taillés à la roue

dans l’épaisseur du verre, (Kisa Das Glas itn Altertum III

p. 616 et s.) technique qui exigeait une prudence extrême

de la part de l’ouvrier et qui explique le texte de la loi rap-

I orté par Ulpien (Digesta IX, 2, 27 § 29.) « Si calicem diatre

tum faciendum dedisti, si quidem imperitia, damni injuria

tenebitur ; si vero non imperitia fregit, sed rimas habebat

vitiosas, potest esse excusatus; et ideo plerum que artifices

prisait tant et dont, dans un moment de colère, il

brisa deux précieux exemplaires.

je ne puis que me borner à signaler la parallèle

et il n’entre pas dans mes intentions de prétendre

que nous aurions ici une imitation en métal d’un

type de verrerie.

Le contraire est beaucoup plus vraisemblable

et nous sommes en droit d’admettre que des

objets semblables à notre vase ont dù se rencon-

trer dans l’orfèverie alexandrine peut être ou

mieux hellénistique pour ne pas exclure l’Asie

Mineure dont le rôle artistique ne doit pas être

méconnu.

L’on sait

combien les

influences

égyptiennes

et asiatiques

ont été puis-

santés en

Gaule, grâce

à l’intermé-

diaire de

Marseille^),

Un vase

argenté n’est

évidemment

que l’imita-

tion d’un

vase de

métal pur.

Cette imita-

tion a -t-elle

été exécutée

en Gaule?

C’est possi-

ble et vraisemb'able si nous acceptons le texte de

Pline qui donne une oiigine gauloise du procédé

de l’argenture, et si nous songeons au renom des

ateliers de Lyon.

En tout cas, le vase peut être compté parmi les * * 3 4

convenire soient, quum eusmodi materiæ dantur non peri-

culo suo se facere etc_ »

Frœhner faisant remarquer qu’une matière vitreuse n’a

pas de fissures « rimas vitiosas » (et les soufflures ?) et 11’a

pas une valeur intrinsèque qui puisse, en cas d’accident,

motiver une action en dommages et intérêts. Il pense donc

à des gemmes. Dans ce cas un vase tel que le « Vase

Rubens » de la collection Francis Cook (Cecil H. Smith et

C. Amy Hutton Londres 1908) avec son riche décor de

pampres et ses masques de faunes aux cornes détachées,

pourrait être rangé dans cette catégorie.

(3) Froehner, Verrerie antique, p. 90. Kisa, Das Glass

im Altertum III. f. 233, p. 612.

(4) Cf. Michælis, Jahrb. der Gesellsch. für Lothring

Geschichte igo5, page 232.

FIG. 2. - VASE de BOIS ET BORSU.