32

Schloß Söder.

Von Konrektor Herm. Blume, Hildeshekm.

««wischen Hildesheim und Bockenem liegt in einer fruchtbaren Talmulde, die auf drei Seiten von hohen

Buchen der Bergwälder umrauscht wird, das Schloß Söder. Dieser Edelsitz, im 12. Jahrhundert eine

«8» Dorfansiedlung, die „Sutherem, Sudherre", das ist Heim am Sod, am Wasser, genannt, war bis 1280

bischöflich Hildesheimischer Lehnsbesitz der Edelherrn von Hagen, dann bis 1685 des Rittergeschlechts

von Bortfeld. Am 2. Mai 1690 übertrug der Hildesheimer Bischof den Söderschen Besitz dem aus West-

falen stammenden Geschlecht von Brabeck. Im Jahre 1752 erbaute Jobst Edmund von Brabeck das heutige Schloß.

Wenige Jahrzehnte später begann Söders Glanzzeit, als der Hildesheimer Domherr Moritz von Brabeck, da er der

Letzte seines Geschlechts war, dem geistlichen Stande entsagte und sich 1788 verheiratete. Es wurde ein Umbau des

Schlosses ausgeführt, um der Sammlung von 365 Gemälden deutscher, italienischer und niederländischer Meister,

die der Domherr auf vielen und weiten Reisen gesammelt hatte, eine würdige Stätte zu geben. Bald darauf wurde

die „chalkographische Gesellschaft" gegründet; Maler und Kupferstecher sollten die Kunstwerke der Söderschen Gemälde-

galerie vervielfältigen; denn der kunstbegeisterte Schloßherr verfolgte das Ziel, die Bildung und Ausbreitung des

Geschmacks iir den Künsten in Deutschland

zu wecken, zu pflegen und zu fördern. Die

Ungunst der Zeit führte 1806 zur Aufgabe

des Unternehmens.

Aber nach wie vor blieb Söder der geistige

Mittelpunkt des Hildesheimer Landes. Als

Gäste hielten Freiherr vom Stein, Jffland,

Lavater hier Einkehr; es weilten dortKaro-

line von Humboldt, Marie Körner, Elise Bür-

ger. Den Höhepunkt bildete am 21. Juli 1806

der Besuch der Königin Luise.

Moritz von Brabeck starb 1814, sein ein-

ziger Sohn war 3 Jahre vorher gestorben.

Seine Tochter und einzige Erbin vermählte

sich mit dem Grafen Andreas von Stolberg,

dem Sohne des „Hainbunddichters". Der

Sohn dieser Ehe fiel 1840 im Duell; nun

hatte Graf Andreas an dem Besitz Söder

kein Interesse mehr, 1859 wurden die kost-

baren Ölgemälde der Söderschen Galerie

öffentlich in Hannover versteigert, verschleu-

dert und in alle Winde zerstreut. Darauf

verkaufte er den Söderschen Besitz an den

Reichsgrafen Ernst von Schwiecheldt, der einem bereits im 12. Jahrhundert urkundlich bezeugten Rittergeschlecht

entstammte, das seinen Namen von dem Dorfe Schwiecheldt, Kreis Peine, führt. Abermals fanden bauliche Ände-

rungen des Schlosses statt, es wurde der Nordgiebel des Mittelbaues erhöht. Mit Kurt von Schwiecheldt, dem

Großsohn des Grafen Ernst, ist 1907 der Mannesstamm des Geschlechts erloschen. Seine Tochter ist die Gemahlin

des Grafen von Hardenberg-Schwiecheldt, in dessem Besitz sich Söder heute befindet.

Das Tal von Söder steht gegenwärtig im Zeichen blühender Landwirtschaft, zwischen wohlbestellten Feldern

ziehen sich gutgepslegte Obstbaumreihen hin. Das Schloß, dem nördlich der Wirtschaftshof angeordnet ist, während

nach Süden ein herrlicher Park mit wundervollen Baumgruppen und einem großen Teich sich anschließt, birgt auch

heute noch wertvolle Kunstwerke, besonders das stilvoll hergerichtete Bibliothekszimmer mit seinen seltenen Büchern,

Gobelins und Bildern.

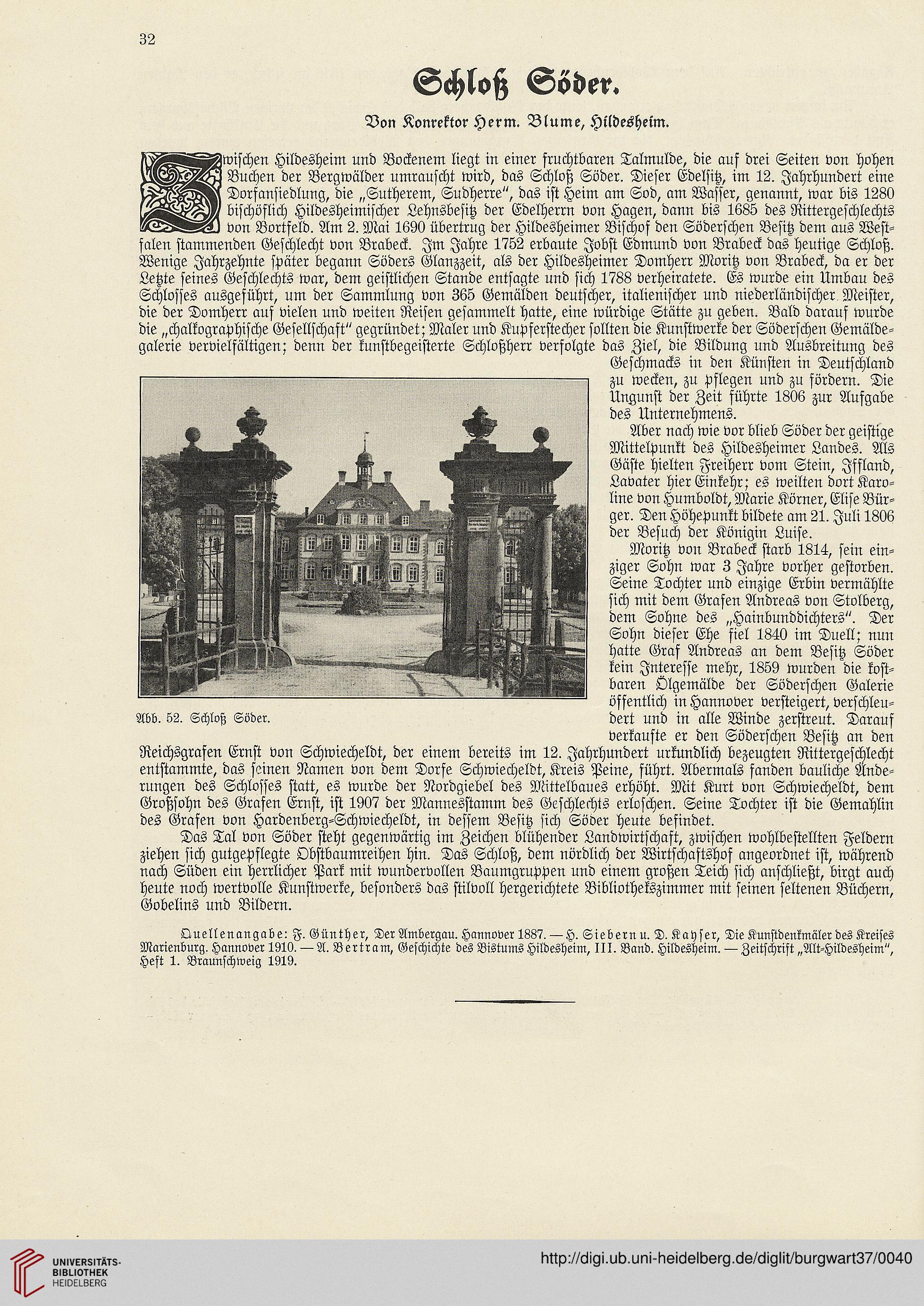

Abb. 52. Schloß Söder.

Quellenangabe: F. Günther, Der Ambergau. Hannover 1887. —H. Siebernu. D. Kayser, Die Kunstdenkmäler des Kreises

Marienburg. Hannover 1910. —A. Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim, III. Band. Hildesheim. — Zeitschrift „Alt-Hildesheim",

Heft 1. Braunschweig 1919.

Schloß Söder.

Von Konrektor Herm. Blume, Hildeshekm.

««wischen Hildesheim und Bockenem liegt in einer fruchtbaren Talmulde, die auf drei Seiten von hohen

Buchen der Bergwälder umrauscht wird, das Schloß Söder. Dieser Edelsitz, im 12. Jahrhundert eine

«8» Dorfansiedlung, die „Sutherem, Sudherre", das ist Heim am Sod, am Wasser, genannt, war bis 1280

bischöflich Hildesheimischer Lehnsbesitz der Edelherrn von Hagen, dann bis 1685 des Rittergeschlechts

von Bortfeld. Am 2. Mai 1690 übertrug der Hildesheimer Bischof den Söderschen Besitz dem aus West-

falen stammenden Geschlecht von Brabeck. Im Jahre 1752 erbaute Jobst Edmund von Brabeck das heutige Schloß.

Wenige Jahrzehnte später begann Söders Glanzzeit, als der Hildesheimer Domherr Moritz von Brabeck, da er der

Letzte seines Geschlechts war, dem geistlichen Stande entsagte und sich 1788 verheiratete. Es wurde ein Umbau des

Schlosses ausgeführt, um der Sammlung von 365 Gemälden deutscher, italienischer und niederländischer Meister,

die der Domherr auf vielen und weiten Reisen gesammelt hatte, eine würdige Stätte zu geben. Bald darauf wurde

die „chalkographische Gesellschaft" gegründet; Maler und Kupferstecher sollten die Kunstwerke der Söderschen Gemälde-

galerie vervielfältigen; denn der kunstbegeisterte Schloßherr verfolgte das Ziel, die Bildung und Ausbreitung des

Geschmacks iir den Künsten in Deutschland

zu wecken, zu pflegen und zu fördern. Die

Ungunst der Zeit führte 1806 zur Aufgabe

des Unternehmens.

Aber nach wie vor blieb Söder der geistige

Mittelpunkt des Hildesheimer Landes. Als

Gäste hielten Freiherr vom Stein, Jffland,

Lavater hier Einkehr; es weilten dortKaro-

line von Humboldt, Marie Körner, Elise Bür-

ger. Den Höhepunkt bildete am 21. Juli 1806

der Besuch der Königin Luise.

Moritz von Brabeck starb 1814, sein ein-

ziger Sohn war 3 Jahre vorher gestorben.

Seine Tochter und einzige Erbin vermählte

sich mit dem Grafen Andreas von Stolberg,

dem Sohne des „Hainbunddichters". Der

Sohn dieser Ehe fiel 1840 im Duell; nun

hatte Graf Andreas an dem Besitz Söder

kein Interesse mehr, 1859 wurden die kost-

baren Ölgemälde der Söderschen Galerie

öffentlich in Hannover versteigert, verschleu-

dert und in alle Winde zerstreut. Darauf

verkaufte er den Söderschen Besitz an den

Reichsgrafen Ernst von Schwiecheldt, der einem bereits im 12. Jahrhundert urkundlich bezeugten Rittergeschlecht

entstammte, das seinen Namen von dem Dorfe Schwiecheldt, Kreis Peine, führt. Abermals fanden bauliche Ände-

rungen des Schlosses statt, es wurde der Nordgiebel des Mittelbaues erhöht. Mit Kurt von Schwiecheldt, dem

Großsohn des Grafen Ernst, ist 1907 der Mannesstamm des Geschlechts erloschen. Seine Tochter ist die Gemahlin

des Grafen von Hardenberg-Schwiecheldt, in dessem Besitz sich Söder heute befindet.

Das Tal von Söder steht gegenwärtig im Zeichen blühender Landwirtschaft, zwischen wohlbestellten Feldern

ziehen sich gutgepslegte Obstbaumreihen hin. Das Schloß, dem nördlich der Wirtschaftshof angeordnet ist, während

nach Süden ein herrlicher Park mit wundervollen Baumgruppen und einem großen Teich sich anschließt, birgt auch

heute noch wertvolle Kunstwerke, besonders das stilvoll hergerichtete Bibliothekszimmer mit seinen seltenen Büchern,

Gobelins und Bildern.

Abb. 52. Schloß Söder.

Quellenangabe: F. Günther, Der Ambergau. Hannover 1887. —H. Siebernu. D. Kayser, Die Kunstdenkmäler des Kreises

Marienburg. Hannover 1910. —A. Bertram, Geschichte des Bistums Hildesheim, III. Band. Hildesheim. — Zeitschrift „Alt-Hildesheim",

Heft 1. Braunschweig 1919.