WOLFENBÜTTEL-SALZDAHLUM

Salzdahlum hat 1400 Einwohner und ist der

flächenmäßig größte Ortsteil im Stadtgebiet.

Er liegt nahe der nordöstlichen Stadtgrenze

ca. 5 km von der Innenstadt entfernt.

Die Dorfanlage bestand seit dem Mittelalter

aus zwei Ortsteilen, die im 19. Jh. nach der

verwaltungsmäßigen Zusammenfassung in

der Mitte zu einer Gemeinde zusammenge-

wachsen sind. Dort, an der Verbindungsstra-

ße, heute Braunschweiger Straße, hat sich

seit jeher der Dorfkern mit Kirche, Pfarre

und Schule befunden. Die ausreichende inter-

ne Entwicklungsfläche war wohl der Grund

dafür, weshalb Salzdahlum im Gegensatz zu

den meisten übrigen Ortsteilen keine größe-

ßeren Siedlungsgebiete außerhalb der alten

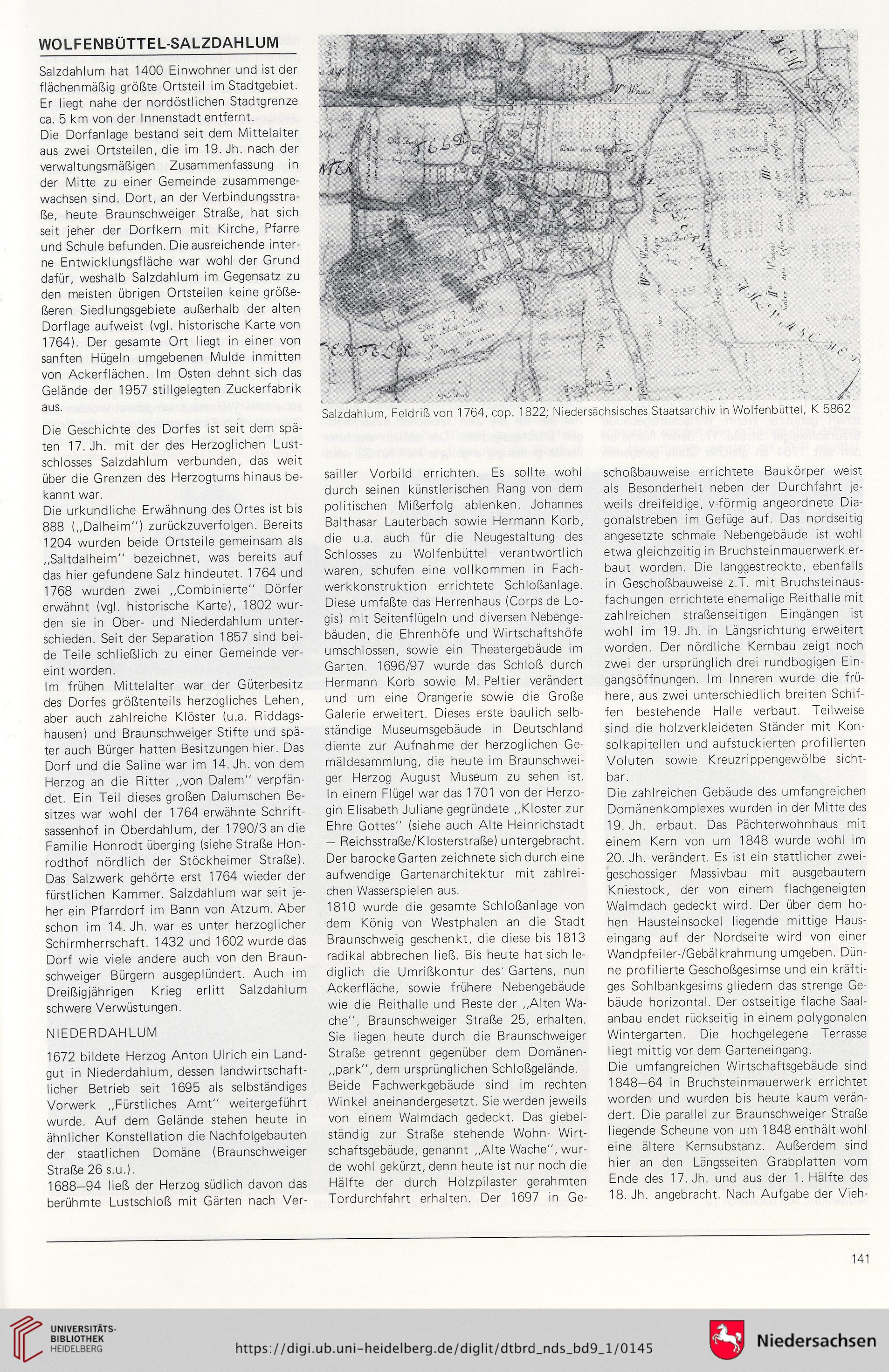

Dorflage aufweist (vgl. historische Karte von

1764). Der gesamte Ort liegt in einer von

sanften Hügeln umgebenen Mulde inmitten

von Ackerflächen. Im Osten dehnt sich das

Gelände der 1957 stillgelegten Zuckerfabrik

aus.

Die Geschichte des Dorfes ist seit dem spä-

ten 17. Jh. mit der des Herzoglichen Lust-

schlosses Salzdahlum verbunden, das weit

über die Grenzen des Herzogtums hinaus be-

kannt war.

Die urkundliche Erwähnung des Ortes ist bis

888 („Dalheim") zurückzuverfolgen. Bereits

1204 wurden beide Ortsteile gemeinsam als

„Saltdalheim" bezeichnet, was bereits auf

das hier gefundene Salz hindeutet. 1764 und

1768 wurden zwei ,kombinierte" Dörfer

erwähnt (vgl. historische Karte), 1802 wur-

den sie in Ober- und Niederdahlum unter-

schieden. Seit der Separation 1857 sind bei-

de Teile schließlich zu einer Gemeinde ver-

eint worden.

Im frühen Mittelalter war der Güterbesitz

des Dorfes größtenteils herzogliches Lehen,

aber auch zahlreiche Klöster (u.a. Riddags-

hausen) und Braunschweiger Stifte und spä-

ter auch Bürger hatten Besitzungen hier. Das

Dorf und die Saline war im 14. Jh. von dem

Herzog an die Ritter „von Dalem" verpfän-

det. Ein Teil dieses großen Dalumschen Be-

sitzes war wohl der 1764 erwähnte Schrift-

sassenhof in Oberdahlum, der 1790/3 an die

Familie Honrodt überging (siehe Straße Hon-

rodthof nördlich der Stockheimer Straße).

Das Salzwerk gehörte erst 1764 wieder der

fürstlichen Kammer. Salzdahlum war seit je-

her ein Pfarrdorf im Bann von Atzum. Aber

schon im 14. Jh. war es unter herzoglicher

Schirmherrschaft. 1432 und 1602 wurde das

Dorf wie viele andere auch von den Braun-

schweiger Bürgern ausgeplündert. Auch im

Dreißigjährigen Krieg erlitt Salzdahlum

schwere Verwüstungen.

NIEDERDAHLUM

1672 bildete Herzog Anton Ulrich ein Land-

gut in Niederdahlum, dessen landwirtschaft-

licher Betrieb seit 1695 als selbständiges

Vorwerk „Fürstliches Amt" weitergeführt

wurde. Auf dem Gelände stehen heute in

ähnlicher Konstellation die Nachfolgebauten

der staatlichen Domäne (Braunschweiger

Straße 26 s.u.).

1688—94 ließ der Herzog südlich davon das

berühmte Lustschloß mit Gärten nach Ver-

Salzdahlum, Feldriß von 1 764, cop. 1822; Niedersächsisches Staatsarchiv in Wolfenbüttel, K 5862

sailler Vorbild errichten. Es sollte wohl

durch seinen künstlerischen Rang von dem

politischen Mißerfolg ablenken. Johannes

Balthasar Lauterbach sowie Hermann Korb,

die u.a. auch für die Neugestaltung des

Schlosses zu Wolfenbüttel verantwortlich

waren, schufen eine vollkommen in Fach-

werkkonstruktion errichtete Schloßanlage.

Diese umfaßte das Herrenhaus (Corps de Lo-

gis) mit Seitenflügeln und diversen Nebenge-

bäuden, die Ehrenhöfe und Wirtschaftshöfe

umschlossen, sowie ein Theatergebäude im

Garten. 1696/97 wurde das Schloß durch

Hermann Korb sowie M. Peltier verändert

und um eine Orangerie sowie die Große

Galerie erweitert. Dieses erste baulich selb-

ständige Museumsgebäude in Deutschland

diente zur Aufnahme der herzoglichen Ge-

mäldesammlung, die heute im Braunschwei-

ger Herzog August Museum zu sehen ist.

In einem Flügel war das 1701 von der Herzo-

gin Elisabeth Juliane gegründete „Kloster zur

Ehre Gottes" (siehe auch Alte Heinrichstadt

— Reichsstraße/Klosterstraße) untergebracht.

Der barocke Garten zeichnete sich durch eine

aufwendige Gartenarchitektur mit zahlrei-

chen Wasserspielen aus.

1810 wurde die gesamte Schloßanlage von

dem König von Westphalen an die Stadt

Braunschweig geschenkt, die diese bis 1813

radikal abbrechen ließ. Bis heute hat sich le-

diglich die Umrißkontur des' Gartens, nun

Ackerfläche, sowie frühere Nebengebäude

wie die Reithalle und Reste der „Alten Wa-

che", Braunschweiger Straße 25, erhalten.

Sie liegen heute durch die Braunschweiger

Straße getrennt gegenüber dem Domänen-

mark", dem ursprünglichen Schloßgelände.

Beide Fachwerkgebäude sind im rechten

Winkel aneinandergesetzt. Sie werden jeweils

von einem Walmdach gedeckt. Das giebel-

ständig zur Straße stehende Wohn- Wirt-

schaftsgebäude, genannt „Alte Wache", wur-

de wohl gekürzt, denn heute ist nur noch die

Hälfte der durch Holzpilaster gerahmten

Tordurchfahrt erhalten. Der 1697 in Ge-

schoßbauweise errichtete Baukörper weist

als Besonderheit neben der Durchfahrt je-

weils dreifeldige, v-förmig angeordnete Dia-

gonalstreben im Gefüge auf. Das nordseitig

angesetzte schmale Nebengebäude ist wohl

etwa gleichzeitig in Bruchsteinmauerwerk er-

baut worden. Die langgestreckte, ebenfalls

in Geschoßbauweise z.T. mit Bruchsteinaus-

fachungen errichtete ehemalige Reithalle mit

zahlreichen straßenseitigen Eingängen ist

wohl im 19. Jh. in Längsrichtung erweitert

worden. Der nördliche Kernbau zeigt noch

zwei der ursprünglich drei rundbogigen Ein-

gangsöffnungen. Im Inneren wurde die frü-

here, aus zwei unterschiedlich breiten Schif-

fen bestehende Halle verbaut. Teilweise

sind die holzverkleideten Ständer mit Kon-

solkapitellen und aufstuckierten profilierten

Voluten sowie Kreuzrippengewölbe sicht-

bar.

Die zahlreichen Gebäude des umfangreichen

Domänenkomplexes wurden in der Mitte des

19. Jh. erbaut. Das Pächterwohnhaus mit

einem Kern von um 1848 wurde wohl im

20. Jh. verändert. Es ist ein stattlicher zwei-

geschossiger Massivbau mit ausgebautem

Kniestock, der von einem flachgeneigten

Walmdach gedeckt wird. Der über dem ho-

hen Hausteinsockel liegende mittige Haus-

eingang auf der Nordseite wird von einer

Wandpfeiler-/Gebälkrahmung umgeben. Dün-

ne profilierte Geschoßgesimse und ein kräfti-

ges Sohlbankgesims gliedern das strenge Ge-

bäude horizontal. Der ostseitige flache Saal-

anbau endet rückseitig in einem polygonalen

Wintergarten. Die hochgelegene Terrasse

liegt mittig vor dem Garteneingang.

Die umfangreichen Wirtschaftsgebäude sind

1848—64 in Bruchsteinmauerwerk errichtet

worden und wurden bis heute kaum verän-

dert. Die parallel zur Braunschweiger Straße

liegende Scheune von um 1848 enthält wohl

eine ältere Kernsubstanz. Außerdem sind

hier an den Längsseiten Grabplatten vom

Ende des 17. Jh. und aus der 1. Hälfte des

18. Jh. angebracht. Nach Aufgabe der Vieh-

141

Salzdahlum hat 1400 Einwohner und ist der

flächenmäßig größte Ortsteil im Stadtgebiet.

Er liegt nahe der nordöstlichen Stadtgrenze

ca. 5 km von der Innenstadt entfernt.

Die Dorfanlage bestand seit dem Mittelalter

aus zwei Ortsteilen, die im 19. Jh. nach der

verwaltungsmäßigen Zusammenfassung in

der Mitte zu einer Gemeinde zusammenge-

wachsen sind. Dort, an der Verbindungsstra-

ße, heute Braunschweiger Straße, hat sich

seit jeher der Dorfkern mit Kirche, Pfarre

und Schule befunden. Die ausreichende inter-

ne Entwicklungsfläche war wohl der Grund

dafür, weshalb Salzdahlum im Gegensatz zu

den meisten übrigen Ortsteilen keine größe-

ßeren Siedlungsgebiete außerhalb der alten

Dorflage aufweist (vgl. historische Karte von

1764). Der gesamte Ort liegt in einer von

sanften Hügeln umgebenen Mulde inmitten

von Ackerflächen. Im Osten dehnt sich das

Gelände der 1957 stillgelegten Zuckerfabrik

aus.

Die Geschichte des Dorfes ist seit dem spä-

ten 17. Jh. mit der des Herzoglichen Lust-

schlosses Salzdahlum verbunden, das weit

über die Grenzen des Herzogtums hinaus be-

kannt war.

Die urkundliche Erwähnung des Ortes ist bis

888 („Dalheim") zurückzuverfolgen. Bereits

1204 wurden beide Ortsteile gemeinsam als

„Saltdalheim" bezeichnet, was bereits auf

das hier gefundene Salz hindeutet. 1764 und

1768 wurden zwei ,kombinierte" Dörfer

erwähnt (vgl. historische Karte), 1802 wur-

den sie in Ober- und Niederdahlum unter-

schieden. Seit der Separation 1857 sind bei-

de Teile schließlich zu einer Gemeinde ver-

eint worden.

Im frühen Mittelalter war der Güterbesitz

des Dorfes größtenteils herzogliches Lehen,

aber auch zahlreiche Klöster (u.a. Riddags-

hausen) und Braunschweiger Stifte und spä-

ter auch Bürger hatten Besitzungen hier. Das

Dorf und die Saline war im 14. Jh. von dem

Herzog an die Ritter „von Dalem" verpfän-

det. Ein Teil dieses großen Dalumschen Be-

sitzes war wohl der 1764 erwähnte Schrift-

sassenhof in Oberdahlum, der 1790/3 an die

Familie Honrodt überging (siehe Straße Hon-

rodthof nördlich der Stockheimer Straße).

Das Salzwerk gehörte erst 1764 wieder der

fürstlichen Kammer. Salzdahlum war seit je-

her ein Pfarrdorf im Bann von Atzum. Aber

schon im 14. Jh. war es unter herzoglicher

Schirmherrschaft. 1432 und 1602 wurde das

Dorf wie viele andere auch von den Braun-

schweiger Bürgern ausgeplündert. Auch im

Dreißigjährigen Krieg erlitt Salzdahlum

schwere Verwüstungen.

NIEDERDAHLUM

1672 bildete Herzog Anton Ulrich ein Land-

gut in Niederdahlum, dessen landwirtschaft-

licher Betrieb seit 1695 als selbständiges

Vorwerk „Fürstliches Amt" weitergeführt

wurde. Auf dem Gelände stehen heute in

ähnlicher Konstellation die Nachfolgebauten

der staatlichen Domäne (Braunschweiger

Straße 26 s.u.).

1688—94 ließ der Herzog südlich davon das

berühmte Lustschloß mit Gärten nach Ver-

Salzdahlum, Feldriß von 1 764, cop. 1822; Niedersächsisches Staatsarchiv in Wolfenbüttel, K 5862

sailler Vorbild errichten. Es sollte wohl

durch seinen künstlerischen Rang von dem

politischen Mißerfolg ablenken. Johannes

Balthasar Lauterbach sowie Hermann Korb,

die u.a. auch für die Neugestaltung des

Schlosses zu Wolfenbüttel verantwortlich

waren, schufen eine vollkommen in Fach-

werkkonstruktion errichtete Schloßanlage.

Diese umfaßte das Herrenhaus (Corps de Lo-

gis) mit Seitenflügeln und diversen Nebenge-

bäuden, die Ehrenhöfe und Wirtschaftshöfe

umschlossen, sowie ein Theatergebäude im

Garten. 1696/97 wurde das Schloß durch

Hermann Korb sowie M. Peltier verändert

und um eine Orangerie sowie die Große

Galerie erweitert. Dieses erste baulich selb-

ständige Museumsgebäude in Deutschland

diente zur Aufnahme der herzoglichen Ge-

mäldesammlung, die heute im Braunschwei-

ger Herzog August Museum zu sehen ist.

In einem Flügel war das 1701 von der Herzo-

gin Elisabeth Juliane gegründete „Kloster zur

Ehre Gottes" (siehe auch Alte Heinrichstadt

— Reichsstraße/Klosterstraße) untergebracht.

Der barocke Garten zeichnete sich durch eine

aufwendige Gartenarchitektur mit zahlrei-

chen Wasserspielen aus.

1810 wurde die gesamte Schloßanlage von

dem König von Westphalen an die Stadt

Braunschweig geschenkt, die diese bis 1813

radikal abbrechen ließ. Bis heute hat sich le-

diglich die Umrißkontur des' Gartens, nun

Ackerfläche, sowie frühere Nebengebäude

wie die Reithalle und Reste der „Alten Wa-

che", Braunschweiger Straße 25, erhalten.

Sie liegen heute durch die Braunschweiger

Straße getrennt gegenüber dem Domänen-

mark", dem ursprünglichen Schloßgelände.

Beide Fachwerkgebäude sind im rechten

Winkel aneinandergesetzt. Sie werden jeweils

von einem Walmdach gedeckt. Das giebel-

ständig zur Straße stehende Wohn- Wirt-

schaftsgebäude, genannt „Alte Wache", wur-

de wohl gekürzt, denn heute ist nur noch die

Hälfte der durch Holzpilaster gerahmten

Tordurchfahrt erhalten. Der 1697 in Ge-

schoßbauweise errichtete Baukörper weist

als Besonderheit neben der Durchfahrt je-

weils dreifeldige, v-förmig angeordnete Dia-

gonalstreben im Gefüge auf. Das nordseitig

angesetzte schmale Nebengebäude ist wohl

etwa gleichzeitig in Bruchsteinmauerwerk er-

baut worden. Die langgestreckte, ebenfalls

in Geschoßbauweise z.T. mit Bruchsteinaus-

fachungen errichtete ehemalige Reithalle mit

zahlreichen straßenseitigen Eingängen ist

wohl im 19. Jh. in Längsrichtung erweitert

worden. Der nördliche Kernbau zeigt noch

zwei der ursprünglich drei rundbogigen Ein-

gangsöffnungen. Im Inneren wurde die frü-

here, aus zwei unterschiedlich breiten Schif-

fen bestehende Halle verbaut. Teilweise

sind die holzverkleideten Ständer mit Kon-

solkapitellen und aufstuckierten profilierten

Voluten sowie Kreuzrippengewölbe sicht-

bar.

Die zahlreichen Gebäude des umfangreichen

Domänenkomplexes wurden in der Mitte des

19. Jh. erbaut. Das Pächterwohnhaus mit

einem Kern von um 1848 wurde wohl im

20. Jh. verändert. Es ist ein stattlicher zwei-

geschossiger Massivbau mit ausgebautem

Kniestock, der von einem flachgeneigten

Walmdach gedeckt wird. Der über dem ho-

hen Hausteinsockel liegende mittige Haus-

eingang auf der Nordseite wird von einer

Wandpfeiler-/Gebälkrahmung umgeben. Dün-

ne profilierte Geschoßgesimse und ein kräfti-

ges Sohlbankgesims gliedern das strenge Ge-

bäude horizontal. Der ostseitige flache Saal-

anbau endet rückseitig in einem polygonalen

Wintergarten. Die hochgelegene Terrasse

liegt mittig vor dem Garteneingang.

Die umfangreichen Wirtschaftsgebäude sind

1848—64 in Bruchsteinmauerwerk errichtet

worden und wurden bis heute kaum verän-

dert. Die parallel zur Braunschweiger Straße

liegende Scheune von um 1848 enthält wohl

eine ältere Kernsubstanz. Außerdem sind

hier an den Längsseiten Grabplatten vom

Ende des 17. Jh. und aus der 1. Hälfte des

18. Jh. angebracht. Nach Aufgabe der Vieh-

141