Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster

schon im 12. Jahrhundert vorkommt, aber erst im freudige 13. Jahrhundert war in der Darstellung des

frühen 14. häufig wird4. Ungefähr zur gleichen Zeit Leidens Christi sehr zurückhaltend gewesen. Be-

wird das Heilige Grab um den Leichnam Christi ver- zeichnend, dass es, wie wir sahen, statt des tot im

mehrt, und entsprechend ändert sich das freudige Stau- Grabe Liegenden den leeren Sarkophag mit den

nen der Marien in den Ausdruck des Schmerzes um. suchenden Frauen zeigte, also an Stelle des Todes

Trotzdem bleibt der gewöhnlich mit lächelnder Miene die Auferstehung. In der Folgezeit aber vertiefte man

die Auferstehung des Herrn verkündende Engel er- sich mit großer Inbrunst gerade in das Leiden und

halten, so dass

eine ganz un-

geschichtliche

Darstellung

entsteht. Rein

äußerlich hat

man in dieser

neuen Bildung

des 14. Jahr-

hunderts eine

Verquickung

der alten

Frauenszene

mit der Grab-

legung zu

sehen, die seit

mindestens

dem lö. Jahr-

hundert (Co-

dex Egberti)

neben dem

Heiligen Grab

hergehend ur-

sprünglich nur

den von Joseph

von Arimathia

und Nikode-

mus in den

Sarkophag ver-

senkten Leich-

nam Christi,

bald aber auch

die klagenden

Marien undan-

dere Personen

umfasst. Der

innere Grund,

aus der fröh-

lichen Szene

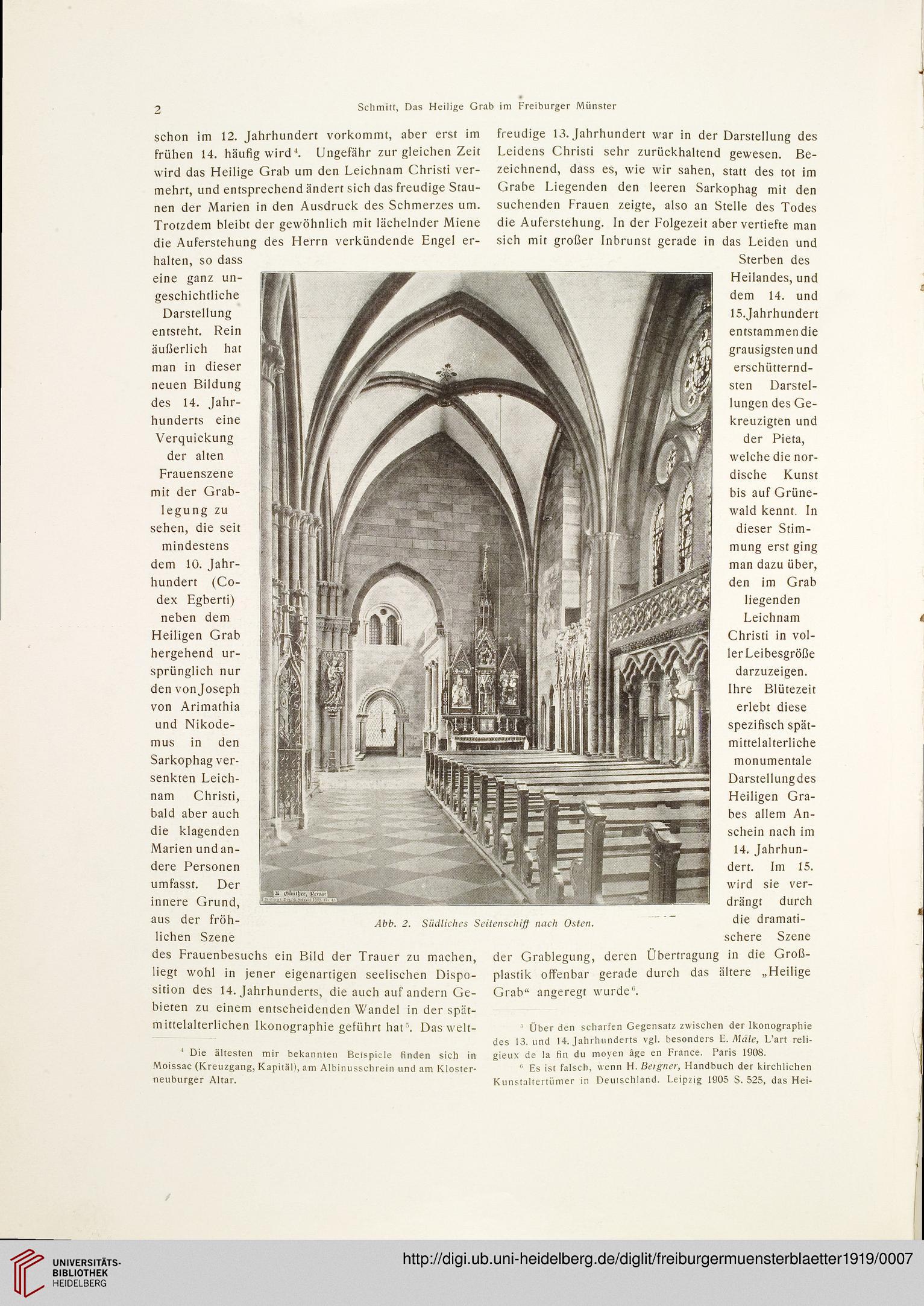

Abb. 2. Südliches Seitenschiff nach Osten.

Sterben des

Heilandes, und

dem 14. und

15.Jahrhundert

entstammen die

grausigsten und

erschütternd-

sten Darstel-

lungen des Ge-

kreuzigten und

der Pieta,

welche die nor-

dische Kunst

bis auf Grüne-

wald kennt. In

dieser Stim-

mung erst ging

man dazu über,

den im Grab

liegenden

Leichnam

Christi in vol-

ler Leibesgröße

darzuzeigen.

Ihre Blütezeit

erlebt diese

spezifisch spät-

mittelalterliche

monumentale

Darstellungdes

Heiligen Gra-

bes allem An-

schein nach im

14. Jahrhun-

dert. Im 15.

wird sie ver-

drängt durch

die dramati-

schere Szene

des Frauenbesuchs ein Bild der Trauer zu machen, der Grablegung, deren Übertragung in die Groß-

liegt wohl in jener eigenartigen seelischen Dispo-

sition des 14. Jahrhunderts, die auch auf andern Ge-

bieten zu einem entscheidenden Wandel in der spät-

mittelalterlichen Ikonographie geführt hat5. Das welt-

4 Die ältesten mir bekannten Beispiele finden sich in

Moissac (Kreuzgang, Kapital), am Albinusschrein und am Kloster-

neuburger Altar.

plastik offenbar gerade durch das ältere „Heilige

Grab" angeregt wurde".

' Über den scharfen Gegensatz zwischen der Ikonographie

des 13. und 14. Jahrhunderts vgl. besonders E. Male, L'art reli-

gieux de la fin du moyen Ige en France. Paris 1908.

6 Es ist falsch, wenn H. Bergner, Handbuch der kirchlichen

Kunstaltertümer in Deuischland. Leipzig 1905 S. 525, das Hei-

schon im 12. Jahrhundert vorkommt, aber erst im freudige 13. Jahrhundert war in der Darstellung des

frühen 14. häufig wird4. Ungefähr zur gleichen Zeit Leidens Christi sehr zurückhaltend gewesen. Be-

wird das Heilige Grab um den Leichnam Christi ver- zeichnend, dass es, wie wir sahen, statt des tot im

mehrt, und entsprechend ändert sich das freudige Stau- Grabe Liegenden den leeren Sarkophag mit den

nen der Marien in den Ausdruck des Schmerzes um. suchenden Frauen zeigte, also an Stelle des Todes

Trotzdem bleibt der gewöhnlich mit lächelnder Miene die Auferstehung. In der Folgezeit aber vertiefte man

die Auferstehung des Herrn verkündende Engel er- sich mit großer Inbrunst gerade in das Leiden und

halten, so dass

eine ganz un-

geschichtliche

Darstellung

entsteht. Rein

äußerlich hat

man in dieser

neuen Bildung

des 14. Jahr-

hunderts eine

Verquickung

der alten

Frauenszene

mit der Grab-

legung zu

sehen, die seit

mindestens

dem lö. Jahr-

hundert (Co-

dex Egberti)

neben dem

Heiligen Grab

hergehend ur-

sprünglich nur

den von Joseph

von Arimathia

und Nikode-

mus in den

Sarkophag ver-

senkten Leich-

nam Christi,

bald aber auch

die klagenden

Marien undan-

dere Personen

umfasst. Der

innere Grund,

aus der fröh-

lichen Szene

Abb. 2. Südliches Seitenschiff nach Osten.

Sterben des

Heilandes, und

dem 14. und

15.Jahrhundert

entstammen die

grausigsten und

erschütternd-

sten Darstel-

lungen des Ge-

kreuzigten und

der Pieta,

welche die nor-

dische Kunst

bis auf Grüne-

wald kennt. In

dieser Stim-

mung erst ging

man dazu über,

den im Grab

liegenden

Leichnam

Christi in vol-

ler Leibesgröße

darzuzeigen.

Ihre Blütezeit

erlebt diese

spezifisch spät-

mittelalterliche

monumentale

Darstellungdes

Heiligen Gra-

bes allem An-

schein nach im

14. Jahrhun-

dert. Im 15.

wird sie ver-

drängt durch

die dramati-

schere Szene

des Frauenbesuchs ein Bild der Trauer zu machen, der Grablegung, deren Übertragung in die Groß-

liegt wohl in jener eigenartigen seelischen Dispo-

sition des 14. Jahrhunderts, die auch auf andern Ge-

bieten zu einem entscheidenden Wandel in der spät-

mittelalterlichen Ikonographie geführt hat5. Das welt-

4 Die ältesten mir bekannten Beispiele finden sich in

Moissac (Kreuzgang, Kapital), am Albinusschrein und am Kloster-

neuburger Altar.

plastik offenbar gerade durch das ältere „Heilige

Grab" angeregt wurde".

' Über den scharfen Gegensatz zwischen der Ikonographie

des 13. und 14. Jahrhunderts vgl. besonders E. Male, L'art reli-

gieux de la fin du moyen Ige en France. Paris 1908.

6 Es ist falsch, wenn H. Bergner, Handbuch der kirchlichen

Kunstaltertümer in Deuischland. Leipzig 1905 S. 525, das Hei-