s

Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster

des Sarkophags selbst, sondern auf einer Steinbank Stellung und Gewanddrapierung der beiden Engel

in halber Höhe dahinter, sodass die Komposition von dem schwäbischen Künstler getreu übernommen

gedrängter, das Bild geschlossener und natürlicher wird, d. h. dass auch in Gmünd die eine Figur mehr

■wird15. Ein weiterer Unterschied ist der, dass in zentral, die andere mehr diagonal komponiert ist. Bei

Gmünd der Leichnam (nach Art von Grabfiguren) dem rechten Engel fehlt die von der rechten Schulter

von einer gotischen Blendarkade umrahmt wird, dass herabhängende Stoffpartie nicht, und wenn das Ge-

wand es etwa

noch unklar

lassen sollte, so

beweisen die

langen Ringel-

locken auf das

bestimmteste,

dass ein enger

Zusammen-

hang bestehen

muss. Auch im

württembergi-

schen Inventar

wurde darauf

schon hinge-

wiesen 16.

Wenn freilich

der Verfasser

meint, das Hei-

lige Grab im

Freiburger

Münster er-

scheine fast

wie eine Wie-

derholung des

Gmünder, so

irrt er. Die

erwähnten

Übereinstim-

mungen in den

Gewandmoti-

ven, die in

Gmünd meist

nur ganz äußer-

lich und oft

unverstanden

nachgeahmt

sind, beweisen

das Gegenteil.

Und dann der

durch das Gewand hindurch, das stracke Herab- Unterschied in der Qualität! Er ist so offensichtlich,

hängen des Zipfels, ja die Gruppierung der Schüssel- dass wir von eingehenden Vergleichen absehen kön-

falten vor dem Leib. Sehr bezeichnend ist es auch, nen. Nein, Freiburg besitzt das Vorbild, Gmünd eine

dass die in Freiburg charakteristisch unterschiedene spätere, geringe Replik17. — Im einzelnen sehr ver-

die Zahl der

Krieger auf

drei vermin-

dert ist und

dass sie in vol-

ler Körperlich-

keit, nur leise

angelehnt, vor

der rahmen-

losen Tumba-

wand sitzen.

Gegen die be-

hauptete Ab-

hängigkeitwol-

len diese Ab-

weichungen

um so weniger

bedeuten, als

auch gewisse

Einzelheiten

der Gewand-

behandlung

auffällig über-

einstimmen.

So ist der eine

Arm der mitt-

leren Gmün-

der Figur ähn-

lich vom Man-

tel umfasst wie

bei der rechten

Freiburger, bei

der allerdings

das Motiv nicht

so sehr als

Schlinge aus-

gebildet ist.

Hier auch das

Fassen des

Salbgefäßes '

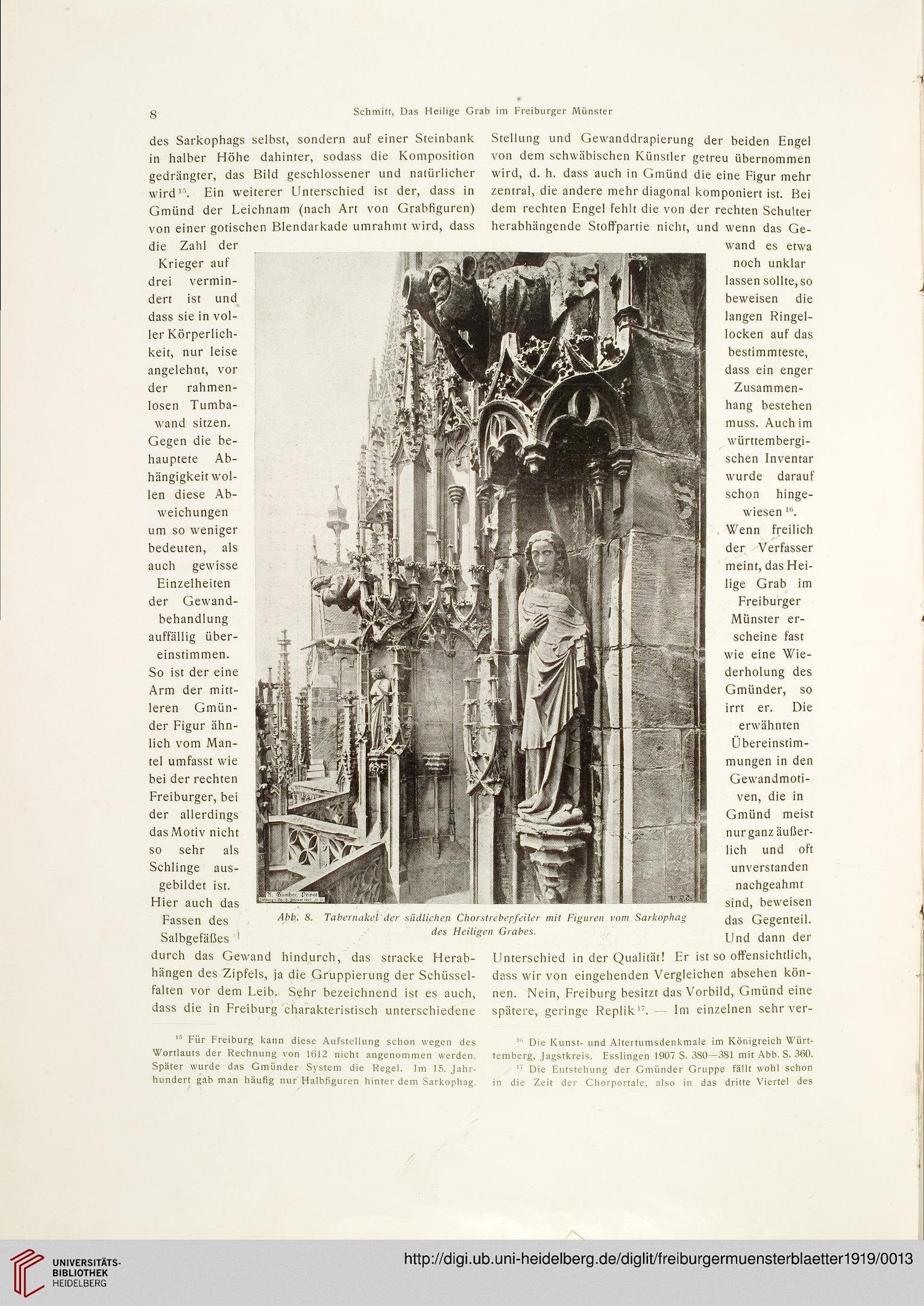

Abb. 8.

Tabernakel der südlichen Chorstrebepfeiler mit Figuren vom Sarkophag

des Heiligen Grabes.

ls Für Freiburg kann diese Aufstellung schon wegen des "' Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Würt

Wortlauts der Rechnung von 1612 nicht angenommen werden. temberg, Jagstkreis. Esslingen 1907 S. 380—381 mit Abb. S. 360.

Später wurde das Gmünder System die Regel. Im 15. Jahr

hundert gab man häufig nur Halbfiguren hinter dem Sarkophag

17 Die Entstehung der Gmünder Gruppe fällt wohl schon

in die Zeit der Chorportale, also in das dritte Viertel des

Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster

des Sarkophags selbst, sondern auf einer Steinbank Stellung und Gewanddrapierung der beiden Engel

in halber Höhe dahinter, sodass die Komposition von dem schwäbischen Künstler getreu übernommen

gedrängter, das Bild geschlossener und natürlicher wird, d. h. dass auch in Gmünd die eine Figur mehr

■wird15. Ein weiterer Unterschied ist der, dass in zentral, die andere mehr diagonal komponiert ist. Bei

Gmünd der Leichnam (nach Art von Grabfiguren) dem rechten Engel fehlt die von der rechten Schulter

von einer gotischen Blendarkade umrahmt wird, dass herabhängende Stoffpartie nicht, und wenn das Ge-

wand es etwa

noch unklar

lassen sollte, so

beweisen die

langen Ringel-

locken auf das

bestimmteste,

dass ein enger

Zusammen-

hang bestehen

muss. Auch im

württembergi-

schen Inventar

wurde darauf

schon hinge-

wiesen 16.

Wenn freilich

der Verfasser

meint, das Hei-

lige Grab im

Freiburger

Münster er-

scheine fast

wie eine Wie-

derholung des

Gmünder, so

irrt er. Die

erwähnten

Übereinstim-

mungen in den

Gewandmoti-

ven, die in

Gmünd meist

nur ganz äußer-

lich und oft

unverstanden

nachgeahmt

sind, beweisen

das Gegenteil.

Und dann der

durch das Gewand hindurch, das stracke Herab- Unterschied in der Qualität! Er ist so offensichtlich,

hängen des Zipfels, ja die Gruppierung der Schüssel- dass wir von eingehenden Vergleichen absehen kön-

falten vor dem Leib. Sehr bezeichnend ist es auch, nen. Nein, Freiburg besitzt das Vorbild, Gmünd eine

dass die in Freiburg charakteristisch unterschiedene spätere, geringe Replik17. — Im einzelnen sehr ver-

die Zahl der

Krieger auf

drei vermin-

dert ist und

dass sie in vol-

ler Körperlich-

keit, nur leise

angelehnt, vor

der rahmen-

losen Tumba-

wand sitzen.

Gegen die be-

hauptete Ab-

hängigkeitwol-

len diese Ab-

weichungen

um so weniger

bedeuten, als

auch gewisse

Einzelheiten

der Gewand-

behandlung

auffällig über-

einstimmen.

So ist der eine

Arm der mitt-

leren Gmün-

der Figur ähn-

lich vom Man-

tel umfasst wie

bei der rechten

Freiburger, bei

der allerdings

das Motiv nicht

so sehr als

Schlinge aus-

gebildet ist.

Hier auch das

Fassen des

Salbgefäßes '

Abb. 8.

Tabernakel der südlichen Chorstrebepfeiler mit Figuren vom Sarkophag

des Heiligen Grabes.

ls Für Freiburg kann diese Aufstellung schon wegen des "' Die Kunst- und Altertumsdenkmale im Königreich Würt

Wortlauts der Rechnung von 1612 nicht angenommen werden. temberg, Jagstkreis. Esslingen 1907 S. 380—381 mit Abb. S. 360.

Später wurde das Gmünder System die Regel. Im 15. Jahr

hundert gab man häufig nur Halbfiguren hinter dem Sarkophag

17 Die Entstehung der Gmünder Gruppe fällt wohl schon

in die Zeit der Chorportale, also in das dritte Viertel des