Schmitt, Das Heilige Grab im Freiburger Münster

9

schieden, in der Gesamtanlage aber wohl vergleich-

bar ist das miniaturhaft kleine Grab der Stiftskirche

zu Oberwesel, dessen architektonische Fassung aller-

dings modern istis. Die Gruppierung der Figuren

kann gleichwohl nicht anders gedacht werden, und

ihre allgemeine Ähnlichkeit mit Freiburg bedarf

keines weiteren Nachweises. Das Oberwesler Grab

zeigt stilistische Zusammenhänge mit dem dortigen

Hochaltar von 1331 und ist vermutlich nicht allzuviel

später, etwa um die Jahrhundertmitte, entstanden19.

Eine Darstellung des Heiligen Grabes in der Art

des Freiburger aus älterer Zeit ist uns nicht be-

kannt geworden.

Interessanterweise war in Freiburg die Zahl der

unmittelbar den Leichnam umstehenden Figuren ehe-

mals noch grö-

ßer als in

Gmünd und

Oberwesel.

Jene mehrfach

erwähnte Bild-

hauerrechnung

vom Jahr 1612

nenntaußerden

großen Engeln

auch kleine,

von denen zwei

Lichtstöcke

hielten und ein

anderer einen

Riemen; von

einem vierten

wird nur be-

merkt, dass er

kniet. Diese

Engel, deren

genaue Zahl wir

nicht kennen, müssen auf der Tumba zwischen den

großen Figuren Platz gehabt haben. Überzeugend

14. Jahrhunderts. Siehe Paul Hartmann, Die gotische Monu-

mentalplastik in Schwaben, München 1910 S. 41 ff.

18 Große Abb. im Illustr. Katalog der Sammlung von Gips-

abgüssen des Zentral-Gewerbe-Vereins für Rheinland und West-

falen, herausgegeben von Heinr. Frauberger. Düsseldorf 1903

Tafel 16. In Oberwesel ist nur ein Engel dargestellt, und zwar

sitzend, ihm gegenüber steht eine Magd mit Eimer.

111 In noch jüngere Zeit (um 1370) gehört eine Anzahl von

Figuren in der Marienkapelle des Halberstädter Doms, die

wahrscheinlich von einer Heiliggrabanlage in Art der Freiburger

stammen. Vgl. Alfred Wolters, Beiträge zur Geschichte der

Skulptur im Halberstädter Dom. Hall. Diss. 1911 S. 87 ff. M.

Wackernagel, Basel (Berühmte Kunststätten 57, Leipzig 1912

S. 33) erwähnt „ein von plastischen Figuren umstandenes hei-

liges Grab aus dem 14. Jahrhundert" aus St. Leonhardt in Basel,

von dem sich Bruchstücke im dortigen Museum befinden Es

wäre leicht möglich, dass es sich um eine mit Freiburg ver-

wandte Komposition handelt, doch erinnere ich mich weder

der Originale noch Hessen sich Photographien beschaffen.

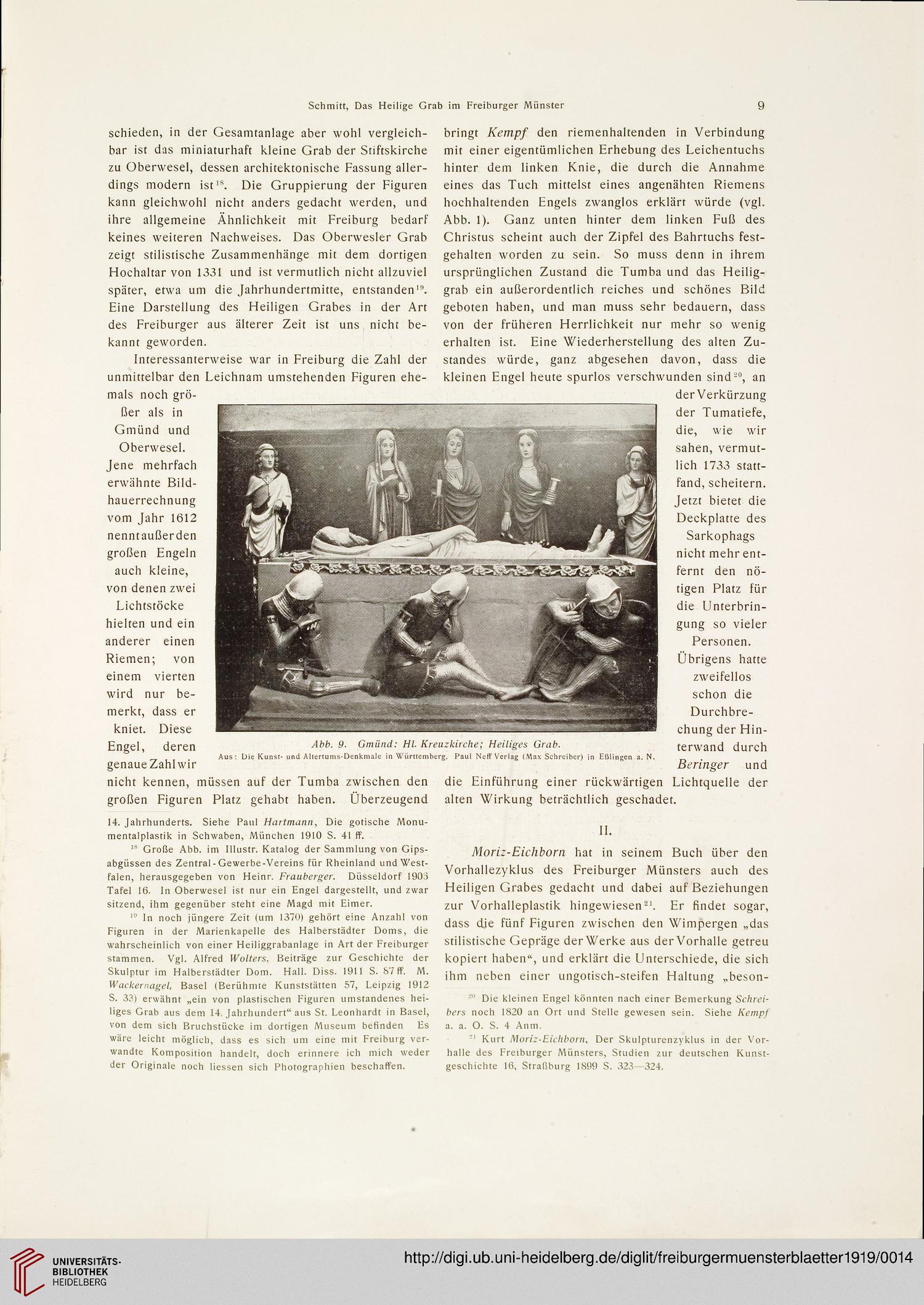

Abb. 9. Gmünd: Hl. Kreuzkirche; Heiliges Grab.

Aus: Die Kunst- und Altertums-Denkmale in Württemberg. Paul Neff Verlag (Max Schreiber) in Eßlingen a. N.

bringt Kempf den riemenhaltenden in Verbindung

mit einer eigentümlichen Erhebung des Leichentuchs

hinter dem linken Knie, die durch die Annahme

eines das Tuch mittelst eines angenähten Riemens

hochhaltenden Engels zwanglos erklärt würde (vgl.

Abb. 1). Ganz unten hinter dem linken Fuß des

Christus scheint auch der Zipfel des Bahrtuchs fest-

gehalten worden zu sein. So muss denn in ihrem

ursprünglichen Zustand die Tumba und das Heilig-

grab ein außerordentlich reiches und schönes Bild

geboten haben, und man muss sehr bedauern, dass

von der früheren Herrlichkeit nur mehr so wenig

erhalten ist. Eine Wiederherstellung des alten Zu-

standes würde, ganz abgesehen davon, dass die

kleinen Engel heute spurlos verschwunden sind-0, an

der Verkürzung

der Tumatiefe,

die, wie wir

sahen, vermut-

lich 1733 statt-

fand, scheitern.

Jetzt bietet die

Deckplatte des

Sarkophags

nicht mehr ent-

fernt den nö-

tigen Platz für

die Unterbrin-

gung so vieler

Personen.

Übrigens hatte

zweifellos

schon die

Durchbre-

chung der Hin-

terwand durch

Beringer und

die Einführung einer rückwärtigen Lichtquelle der

alten Wirkung beträchtlich geschadet.

II.

Moriz-Eichborn hat in seinem Buch über den

Vorhallezyklus des Freiburger Münsters auch des

Heiligen Grabes gedacht und dabei auf Beziehungen

zur Vorhalleplastik hingewiesen21. Er findet sogar,

dass dje fünf Figuren zwischen den Wimpergen „das

stilistische Gepräge der Werke aus der Vorhalle getreu

kopiert haben", und erklärt die Unterschiede, die sich

ihm neben einer ungotisch-steifen Haltung „beson-

-'" Die kleinen Engel könnten nach einer Bemerkung Schrei-

bers noch 1820 an Ort und Stelle gewesen sein. Siehe Kempf

a. a. O. S. 4 Anm.

'-' Kurt Moriz-Eichborn, Der Skulpturenzyklus in der Vor-

halle des Freiburger Münsters, Studien zur deutschen Kunst-

geschichte 16, Straßburg 1899 S. 323—324.

9

schieden, in der Gesamtanlage aber wohl vergleich-

bar ist das miniaturhaft kleine Grab der Stiftskirche

zu Oberwesel, dessen architektonische Fassung aller-

dings modern istis. Die Gruppierung der Figuren

kann gleichwohl nicht anders gedacht werden, und

ihre allgemeine Ähnlichkeit mit Freiburg bedarf

keines weiteren Nachweises. Das Oberwesler Grab

zeigt stilistische Zusammenhänge mit dem dortigen

Hochaltar von 1331 und ist vermutlich nicht allzuviel

später, etwa um die Jahrhundertmitte, entstanden19.

Eine Darstellung des Heiligen Grabes in der Art

des Freiburger aus älterer Zeit ist uns nicht be-

kannt geworden.

Interessanterweise war in Freiburg die Zahl der

unmittelbar den Leichnam umstehenden Figuren ehe-

mals noch grö-

ßer als in

Gmünd und

Oberwesel.

Jene mehrfach

erwähnte Bild-

hauerrechnung

vom Jahr 1612

nenntaußerden

großen Engeln

auch kleine,

von denen zwei

Lichtstöcke

hielten und ein

anderer einen

Riemen; von

einem vierten

wird nur be-

merkt, dass er

kniet. Diese

Engel, deren

genaue Zahl wir

nicht kennen, müssen auf der Tumba zwischen den

großen Figuren Platz gehabt haben. Überzeugend

14. Jahrhunderts. Siehe Paul Hartmann, Die gotische Monu-

mentalplastik in Schwaben, München 1910 S. 41 ff.

18 Große Abb. im Illustr. Katalog der Sammlung von Gips-

abgüssen des Zentral-Gewerbe-Vereins für Rheinland und West-

falen, herausgegeben von Heinr. Frauberger. Düsseldorf 1903

Tafel 16. In Oberwesel ist nur ein Engel dargestellt, und zwar

sitzend, ihm gegenüber steht eine Magd mit Eimer.

111 In noch jüngere Zeit (um 1370) gehört eine Anzahl von

Figuren in der Marienkapelle des Halberstädter Doms, die

wahrscheinlich von einer Heiliggrabanlage in Art der Freiburger

stammen. Vgl. Alfred Wolters, Beiträge zur Geschichte der

Skulptur im Halberstädter Dom. Hall. Diss. 1911 S. 87 ff. M.

Wackernagel, Basel (Berühmte Kunststätten 57, Leipzig 1912

S. 33) erwähnt „ein von plastischen Figuren umstandenes hei-

liges Grab aus dem 14. Jahrhundert" aus St. Leonhardt in Basel,

von dem sich Bruchstücke im dortigen Museum befinden Es

wäre leicht möglich, dass es sich um eine mit Freiburg ver-

wandte Komposition handelt, doch erinnere ich mich weder

der Originale noch Hessen sich Photographien beschaffen.

Abb. 9. Gmünd: Hl. Kreuzkirche; Heiliges Grab.

Aus: Die Kunst- und Altertums-Denkmale in Württemberg. Paul Neff Verlag (Max Schreiber) in Eßlingen a. N.

bringt Kempf den riemenhaltenden in Verbindung

mit einer eigentümlichen Erhebung des Leichentuchs

hinter dem linken Knie, die durch die Annahme

eines das Tuch mittelst eines angenähten Riemens

hochhaltenden Engels zwanglos erklärt würde (vgl.

Abb. 1). Ganz unten hinter dem linken Fuß des

Christus scheint auch der Zipfel des Bahrtuchs fest-

gehalten worden zu sein. So muss denn in ihrem

ursprünglichen Zustand die Tumba und das Heilig-

grab ein außerordentlich reiches und schönes Bild

geboten haben, und man muss sehr bedauern, dass

von der früheren Herrlichkeit nur mehr so wenig

erhalten ist. Eine Wiederherstellung des alten Zu-

standes würde, ganz abgesehen davon, dass die

kleinen Engel heute spurlos verschwunden sind-0, an

der Verkürzung

der Tumatiefe,

die, wie wir

sahen, vermut-

lich 1733 statt-

fand, scheitern.

Jetzt bietet die

Deckplatte des

Sarkophags

nicht mehr ent-

fernt den nö-

tigen Platz für

die Unterbrin-

gung so vieler

Personen.

Übrigens hatte

zweifellos

schon die

Durchbre-

chung der Hin-

terwand durch

Beringer und

die Einführung einer rückwärtigen Lichtquelle der

alten Wirkung beträchtlich geschadet.

II.

Moriz-Eichborn hat in seinem Buch über den

Vorhallezyklus des Freiburger Münsters auch des

Heiligen Grabes gedacht und dabei auf Beziehungen

zur Vorhalleplastik hingewiesen21. Er findet sogar,

dass dje fünf Figuren zwischen den Wimpergen „das

stilistische Gepräge der Werke aus der Vorhalle getreu

kopiert haben", und erklärt die Unterschiede, die sich

ihm neben einer ungotisch-steifen Haltung „beson-

-'" Die kleinen Engel könnten nach einer Bemerkung Schrei-

bers noch 1820 an Ort und Stelle gewesen sein. Siehe Kempf

a. a. O. S. 4 Anm.

'-' Kurt Moriz-Eichborn, Der Skulpturenzyklus in der Vor-

halle des Freiburger Münsters, Studien zur deutschen Kunst-

geschichte 16, Straßburg 1899 S. 323—324.