27

Deutsche Gläser. 17.—18. Jahrhundert.

Thüringen. Hessen. Sachsen. Nürnberg.

Im westlichen Deutschland außerhalb Böhmens und Schlesiens wird im 17. und 18. Jahrhundert farbloses

geschnittenes Glas unter böhmischem Einfluß erzeugt. Die Pokale haben meist nicht geschliffene, sondern pseudo-

facettierte Füße, so in Hessen und Thüringen.

Aus Nürnberg stammt eine eigene Form von hohen Pokalen mit Hohlbaluster und künstlerischem Schnitt.

Auch zylindrische Becher mit drei Kugelfüßen.

Sachsen erzeugt im 18. Jahrhundert Pokale mit eigentümlichem Querschliff und gutem Schnitt.

Aus Hessen schwere Pokale mit eingestochenen Luftblasen im Boden.

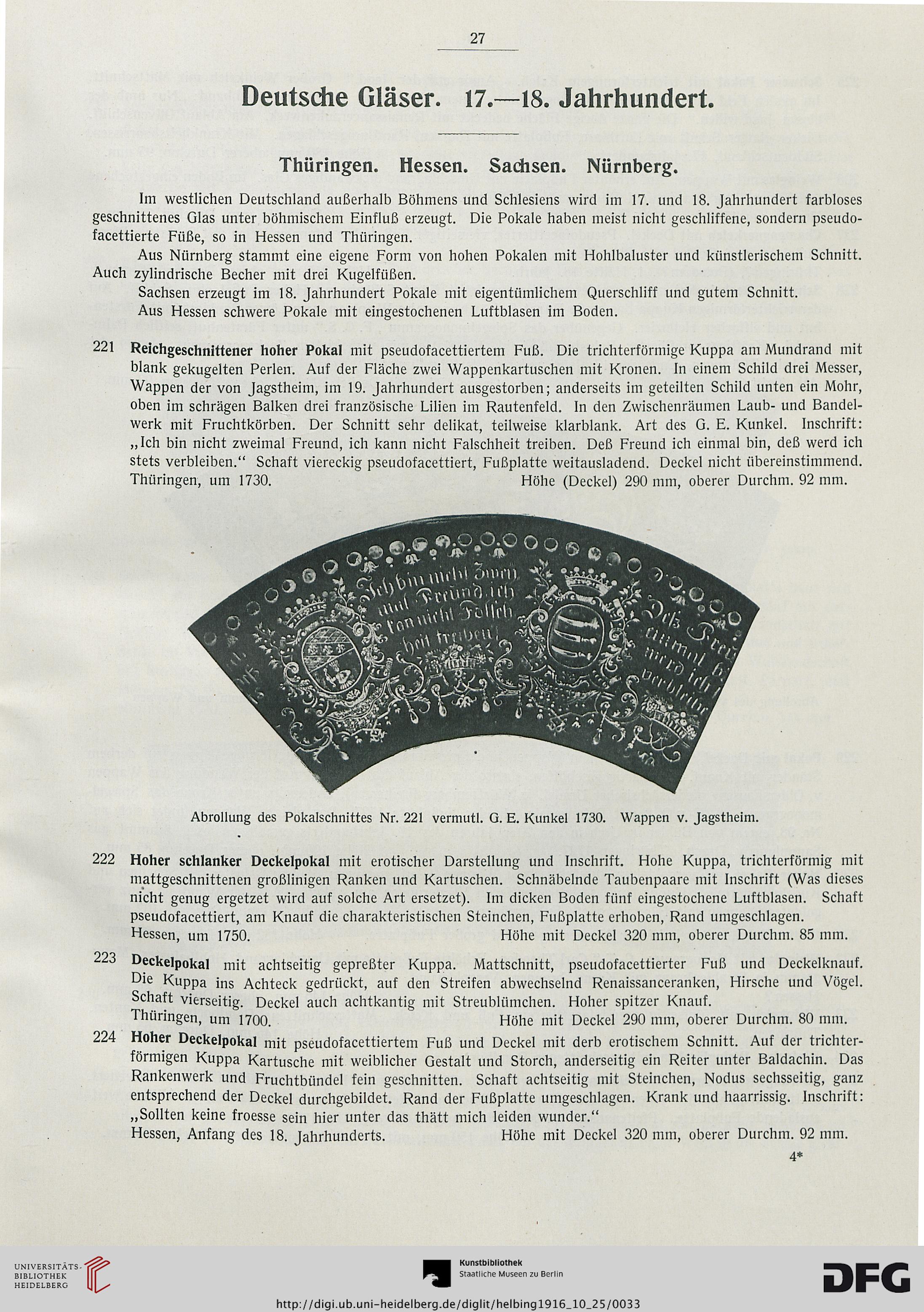

221 Reichgeschnittener hoher Pokal mit pseudofacettiertem Fuß. Die trichterförmige Kuppa am Mundrand mit

blank gekugelten Perlen. Auf der Fläche zwei Wappenkartuschen mit Kronen. In einem Schild drei Messer,

Wappen der von Jagstheim, im 19. Jahrhundert ausgestorben; anderseits im geteilten Schild unten ein Mohr,

oben im schrägen Balken drei französische Lilien im Rautenfeld. In den Zwischenräumen Laub- und Bandel-

werk mit Fruchtkörben. Der Schnitt sehr delikat, teilweise klarblank. Art des G. E. Kunkel. Inschrift:

„Ich bin nicht zweimal Freund, ich kann nicht Falschheit treiben. Deß Freund ich einmal bin, deß werd ich

stets verbleiben." Schaft viereckig pseudofacettiert, Fußplatte weitausladend. Deckel nicht übereinstimmend.

Thüringen, um 1730. Höhe (Deckel) 290 mm, oberer Durchm. 92 mm.

Abrollung des Pokalschnittes Nr. 221 vermutl. Q. E. Kunkel 1730. Wappen v. Jagstheim.

222 Hoher schlanker Deckelpokal mit erotischer Darstellung und Inschrift. Hohe Kuppa, trichterförmig mit

inattgeschnittenen großlinigen Ranken und Kartuschen. Schnäbelnde Taubenpaare mit Inschrift (Was dieses

nicht genug ergetzet wird auf solche Art ersetzet). Im dicken Boden fünf eingestochene Luftblasen. Schaft

pseudofacettiert, am Knauf die charakteristischen Steinchen, Fußplatte erhoben, Rand umgeschlagen.

Hessen, um 1750. Höhe mit Deckel 320 mm, oberer Durchm. 85 mm.

223 Deckelpokal mit achtseitig gepreßter Kuppa. Mattschnitt, pseudofacettierter Fuß und Deckelknauf.

Die Kuppa ins Achteck gedrückt, auf den Streifen abwechselnd Renaissanceranken, Hirsche und Vögel.

Schaft vierseitig. Deckel auch achtkantig mit Streublümchen. Hoher spitzer Knauf.

Thüringen, um 1700. Höhe mit Deckel 290 mm, oberer Durchm. 80 mm.

224 Hoher Deckelpokal mit pseudofacettiertem Fuß und Deckel mit derb erotischem Schnitt. Auf der trichter-

förmigen Kuppa Kartusche mit weiblicher Gestalt und Storch, anderseitig ein Reiter unter Baldachin. Das

Rankenwerk und Fruchtbündel fein geschnitten. Schaft achtseitig mit Steinchen, Nodus sechsseitig, ganz

entsprechend der Deckel durchgebildet. Rand der Fußplatte umgeschlagen. Krank und haarrissig. Inschrift:

„Sollten keine froesse sein hier unter das thätt mich leiden wunder."

Hessen, Anfang des 18. Jahrhunderts. Höhe mit Deckel 320 mm, oberer Durchm. 92 mm.

4*

Deutsche Gläser. 17.—18. Jahrhundert.

Thüringen. Hessen. Sachsen. Nürnberg.

Im westlichen Deutschland außerhalb Böhmens und Schlesiens wird im 17. und 18. Jahrhundert farbloses

geschnittenes Glas unter böhmischem Einfluß erzeugt. Die Pokale haben meist nicht geschliffene, sondern pseudo-

facettierte Füße, so in Hessen und Thüringen.

Aus Nürnberg stammt eine eigene Form von hohen Pokalen mit Hohlbaluster und künstlerischem Schnitt.

Auch zylindrische Becher mit drei Kugelfüßen.

Sachsen erzeugt im 18. Jahrhundert Pokale mit eigentümlichem Querschliff und gutem Schnitt.

Aus Hessen schwere Pokale mit eingestochenen Luftblasen im Boden.

221 Reichgeschnittener hoher Pokal mit pseudofacettiertem Fuß. Die trichterförmige Kuppa am Mundrand mit

blank gekugelten Perlen. Auf der Fläche zwei Wappenkartuschen mit Kronen. In einem Schild drei Messer,

Wappen der von Jagstheim, im 19. Jahrhundert ausgestorben; anderseits im geteilten Schild unten ein Mohr,

oben im schrägen Balken drei französische Lilien im Rautenfeld. In den Zwischenräumen Laub- und Bandel-

werk mit Fruchtkörben. Der Schnitt sehr delikat, teilweise klarblank. Art des G. E. Kunkel. Inschrift:

„Ich bin nicht zweimal Freund, ich kann nicht Falschheit treiben. Deß Freund ich einmal bin, deß werd ich

stets verbleiben." Schaft viereckig pseudofacettiert, Fußplatte weitausladend. Deckel nicht übereinstimmend.

Thüringen, um 1730. Höhe (Deckel) 290 mm, oberer Durchm. 92 mm.

Abrollung des Pokalschnittes Nr. 221 vermutl. Q. E. Kunkel 1730. Wappen v. Jagstheim.

222 Hoher schlanker Deckelpokal mit erotischer Darstellung und Inschrift. Hohe Kuppa, trichterförmig mit

inattgeschnittenen großlinigen Ranken und Kartuschen. Schnäbelnde Taubenpaare mit Inschrift (Was dieses

nicht genug ergetzet wird auf solche Art ersetzet). Im dicken Boden fünf eingestochene Luftblasen. Schaft

pseudofacettiert, am Knauf die charakteristischen Steinchen, Fußplatte erhoben, Rand umgeschlagen.

Hessen, um 1750. Höhe mit Deckel 320 mm, oberer Durchm. 85 mm.

223 Deckelpokal mit achtseitig gepreßter Kuppa. Mattschnitt, pseudofacettierter Fuß und Deckelknauf.

Die Kuppa ins Achteck gedrückt, auf den Streifen abwechselnd Renaissanceranken, Hirsche und Vögel.

Schaft vierseitig. Deckel auch achtkantig mit Streublümchen. Hoher spitzer Knauf.

Thüringen, um 1700. Höhe mit Deckel 290 mm, oberer Durchm. 80 mm.

224 Hoher Deckelpokal mit pseudofacettiertem Fuß und Deckel mit derb erotischem Schnitt. Auf der trichter-

förmigen Kuppa Kartusche mit weiblicher Gestalt und Storch, anderseitig ein Reiter unter Baldachin. Das

Rankenwerk und Fruchtbündel fein geschnitten. Schaft achtseitig mit Steinchen, Nodus sechsseitig, ganz

entsprechend der Deckel durchgebildet. Rand der Fußplatte umgeschlagen. Krank und haarrissig. Inschrift:

„Sollten keine froesse sein hier unter das thätt mich leiden wunder."

Hessen, Anfang des 18. Jahrhunderts. Höhe mit Deckel 320 mm, oberer Durchm. 92 mm.

4*