4

Ludwig Y. Baldass Unbekannte niederländische Bilder in Wien und Budapest

Gaussig8) gilt, fast bis ins kleinste Detail miteinander übereinstimmen, ist das Budapester

Bild nicht nur ungefähr doppelt so groß wie diese, sondern auch viel reicher in der Kom-

position. Die Abweichungen beweisen, daß die kleinen Repliken nur auf eine Reduktion des

verschollenen Originals des Budapester Bildes zurückgehen können. Auf dieser Reduktion wird

die Zahl der Spötter um zwei vermindert; der Mann hinter der Säule wird nicht mehr vom

Bildrand überschnitten, sondern ganz dargestellt, seine auf Christus hinweisende Gebärde wird

weggelassen. Bei dem vordersten Spötter wird der Vollbart durch ein ausgemergeltes nacktes

Kinn ersetzt und auch das Rohr in seinen Händen bleibt weg; doch wird die nun ganz unmoti-

vierte Fingerhaltung seiner rechten Hand beibehalten. Das zerbröckelnde, grasüberwachsene,

winkelreiche Gemäuer weicht einer flachen

Mauerwand, dag'egen wird der dahinter sicht-

bare Triumphbogen reicher ausgestaltet. Vor

allem aber wurde vorn noch eine Stufe an-

gesetzt, die nunmehr den Unterkörper des vor-

dersten Spötters verdeckt und den ganzen Vor-

gang tiefer in den Raum hineinschiebt, da-

durch aber der Gestalt deß Heilands trotz der

stärkeren Isolierung viel von dem Dominieren-

den im Bilde nimmt. Alle Veränderungen der

kleinen Exemplare erweisen sich als Verwässe-

rung der ursprünglichen Komposition. Während

das Budapester Bild unsigniert und undatiert

ist, weisen fast alle Repliken den Hinweis auf

den Schöpfer und die Jahreszahl 1527 auf. Dies

scheint mir dafür zu sprechen, daß die Reduk-

tion der Originalkomposition, die all den Re-

pliken zugrunde liegt, von Mabuse selbst in

diesem Jahre vorgenommen wurde. Vor den

Anfang der Zwanzigerjahre des XVI. Jhs. aber

kann aus stilkritischen Gründen auch die ur-

sprüngliche Komposition nicht gesetzt werden.

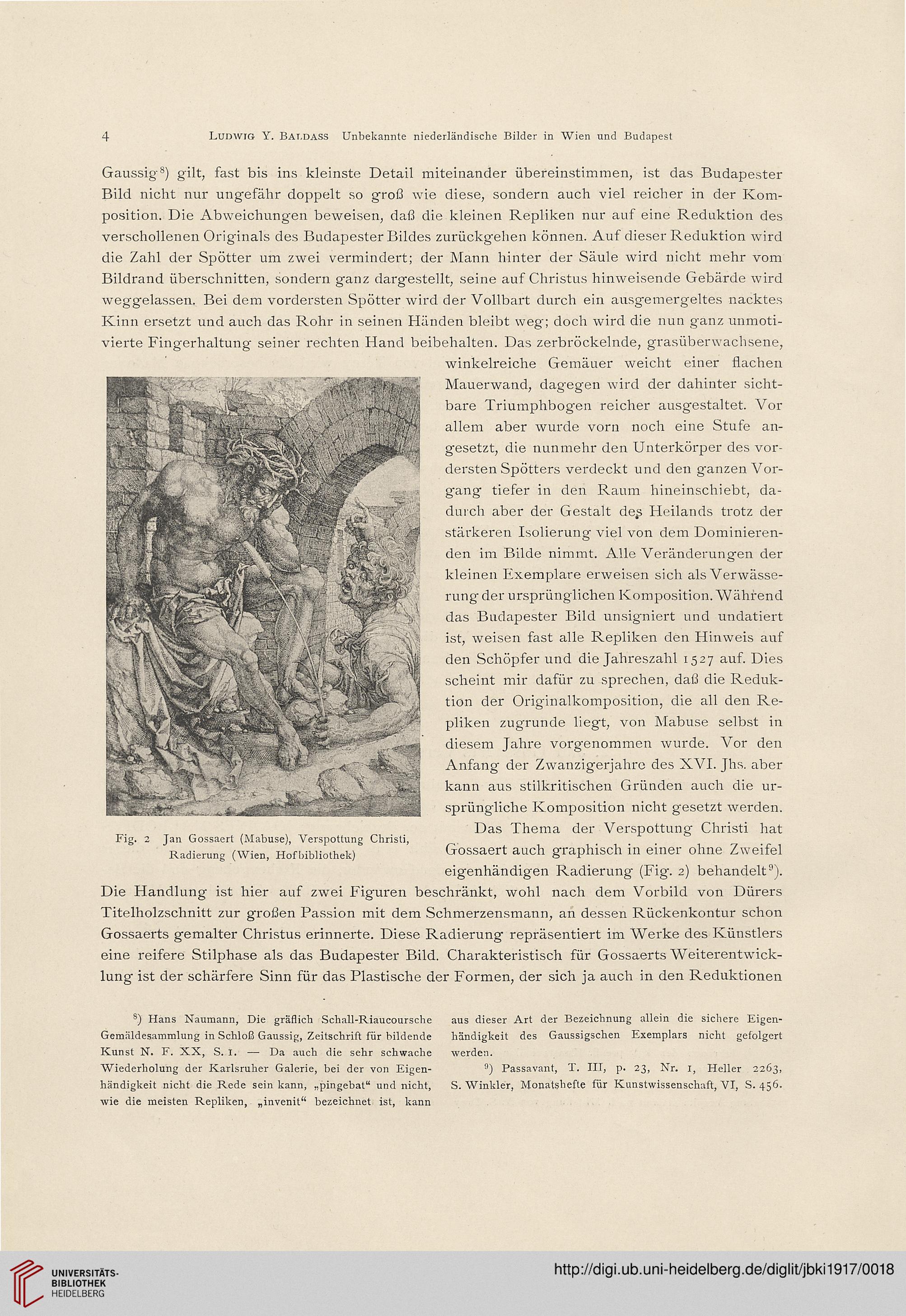

Das Thema der Verspottung Christi hat

Gossaert auch graphisch in einer ohne Zweifel

eigenhändigen Radierung (Fig. 2) behandelt9).

Die Handlung ist hier auf zwei Figuren beschränkt, wohl nach dem Vorbild von Dürers

Titelholzschnitt zur großen Passion mit dem Schmerzensmann, an dessen Rückenkontur schon

Gossaerts gemalter Christus erinnerte. Diese Radierung repräsentiert im Werke des Künstlers

eine reifere Stilphase als das Budapester Bild. Charakteristisch für Gossaerts Weiterentwick-

lung ist der schärfere Sinn für das Plastische der Formen, der sich ja auch in den Reduktionen

Fig. 2 Jan Gossaert (Mabuse), Verspottung Christi,

Radierung (Wien, Hofbibliothek)

8) Hans Naumann, Die gräflich Schall-Riaucoursche

Gemäldesammlung in Schloß Gaussig, Zeitschrift für bildende

Kunst N. F. XX, S. I. — Da auch die sehr schwache

Wiederholung der Karlsruher Galerie, bei der von Eigen-

händigkeit nicht die Rede sein kann, „pingebat“ und nicht,

wie die meisten Repliken, „invenit“ bezeichnet ist, kann

aus dieser Art der Bezeichnung allein die sichere Eigen-

händigkeit des Gaussigschen Exemplars nicht gefolgert

werden.

9) Passavant, T. III, p. 23, Nr. 1, Heller 2263,

S. Winkler, Monatshefte für Kunstwissenschaft, VI, S. 456.

Ludwig Y. Baldass Unbekannte niederländische Bilder in Wien und Budapest

Gaussig8) gilt, fast bis ins kleinste Detail miteinander übereinstimmen, ist das Budapester

Bild nicht nur ungefähr doppelt so groß wie diese, sondern auch viel reicher in der Kom-

position. Die Abweichungen beweisen, daß die kleinen Repliken nur auf eine Reduktion des

verschollenen Originals des Budapester Bildes zurückgehen können. Auf dieser Reduktion wird

die Zahl der Spötter um zwei vermindert; der Mann hinter der Säule wird nicht mehr vom

Bildrand überschnitten, sondern ganz dargestellt, seine auf Christus hinweisende Gebärde wird

weggelassen. Bei dem vordersten Spötter wird der Vollbart durch ein ausgemergeltes nacktes

Kinn ersetzt und auch das Rohr in seinen Händen bleibt weg; doch wird die nun ganz unmoti-

vierte Fingerhaltung seiner rechten Hand beibehalten. Das zerbröckelnde, grasüberwachsene,

winkelreiche Gemäuer weicht einer flachen

Mauerwand, dag'egen wird der dahinter sicht-

bare Triumphbogen reicher ausgestaltet. Vor

allem aber wurde vorn noch eine Stufe an-

gesetzt, die nunmehr den Unterkörper des vor-

dersten Spötters verdeckt und den ganzen Vor-

gang tiefer in den Raum hineinschiebt, da-

durch aber der Gestalt deß Heilands trotz der

stärkeren Isolierung viel von dem Dominieren-

den im Bilde nimmt. Alle Veränderungen der

kleinen Exemplare erweisen sich als Verwässe-

rung der ursprünglichen Komposition. Während

das Budapester Bild unsigniert und undatiert

ist, weisen fast alle Repliken den Hinweis auf

den Schöpfer und die Jahreszahl 1527 auf. Dies

scheint mir dafür zu sprechen, daß die Reduk-

tion der Originalkomposition, die all den Re-

pliken zugrunde liegt, von Mabuse selbst in

diesem Jahre vorgenommen wurde. Vor den

Anfang der Zwanzigerjahre des XVI. Jhs. aber

kann aus stilkritischen Gründen auch die ur-

sprüngliche Komposition nicht gesetzt werden.

Das Thema der Verspottung Christi hat

Gossaert auch graphisch in einer ohne Zweifel

eigenhändigen Radierung (Fig. 2) behandelt9).

Die Handlung ist hier auf zwei Figuren beschränkt, wohl nach dem Vorbild von Dürers

Titelholzschnitt zur großen Passion mit dem Schmerzensmann, an dessen Rückenkontur schon

Gossaerts gemalter Christus erinnerte. Diese Radierung repräsentiert im Werke des Künstlers

eine reifere Stilphase als das Budapester Bild. Charakteristisch für Gossaerts Weiterentwick-

lung ist der schärfere Sinn für das Plastische der Formen, der sich ja auch in den Reduktionen

Fig. 2 Jan Gossaert (Mabuse), Verspottung Christi,

Radierung (Wien, Hofbibliothek)

8) Hans Naumann, Die gräflich Schall-Riaucoursche

Gemäldesammlung in Schloß Gaussig, Zeitschrift für bildende

Kunst N. F. XX, S. I. — Da auch die sehr schwache

Wiederholung der Karlsruher Galerie, bei der von Eigen-

händigkeit nicht die Rede sein kann, „pingebat“ und nicht,

wie die meisten Repliken, „invenit“ bezeichnet ist, kann

aus dieser Art der Bezeichnung allein die sichere Eigen-

händigkeit des Gaussigschen Exemplars nicht gefolgert

werden.

9) Passavant, T. III, p. 23, Nr. 1, Heller 2263,

S. Winkler, Monatshefte für Kunstwissenschaft, VI, S. 456.