Ludwig v. Bat.dass Unbekannte niederländische Bilder in Wien und Budapest

5

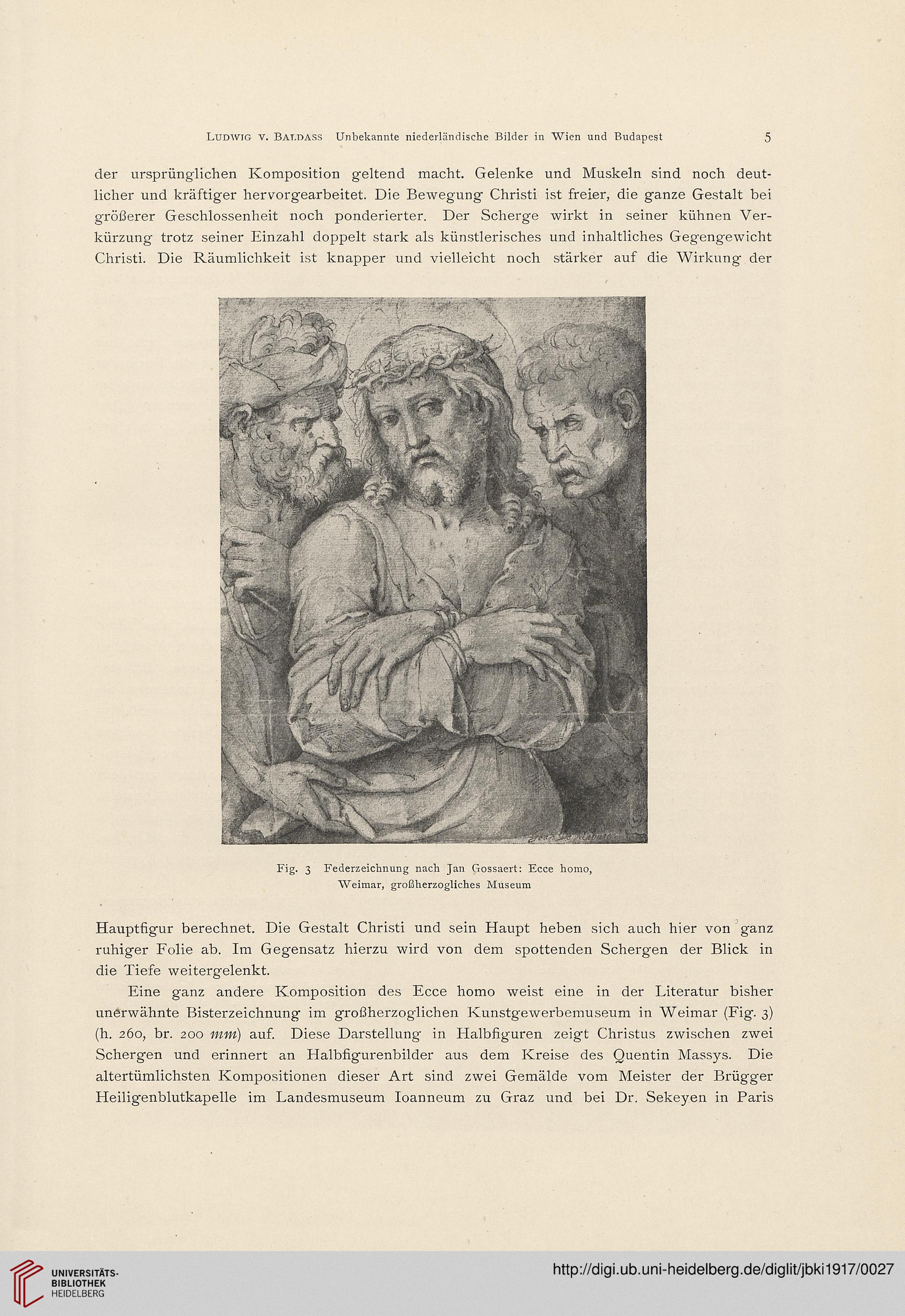

der ursprünglichen Komposition geltend macht. Gelenke und Muskeln sind noch deut-

licher und kräftiger hervorgearbeitet. Die Bewegung Christi ist freier, die ganze Gestalt bei

größerer Geschlossenheit noch ponderierter. Der Scherge wirkt in seiner kühnen Ver-

kürzung trotz seiner Einzahl doppelt stark als künstlerisches und inhaltliches Gegengewicht

Christi. Die Räumlichkeit ist knapper und vielleicht noch stärker auf die Wirkung- der

Hauptfigur berechnet. Die Gestalt Christi und sein Haupt heben sich auch hier von ganz

ruhiger Folie ab. Im Gegensatz hierzu wird von dem spottenden Schergen der Blick in

die Tiefe weitergelenkt.

Eine ganz andere Komposition des Ecce homo weist eine in der Literatur bisher

unerwähnte Bisterzeichnung im großherzoglichen Kunstgewerbemuseum in Weimar (Fig. 3)

(h. 260, br. 200 mm) auf. Diese Darstellung in Halbfiguren zeigt Christus zwischen zwei

Schergen und erinnert an Halbfigurenbilder aus dem Kreise des Quentin Massys. Die

altertümlichsten Kompositionen dieser Art sind zwei Gemälde vom Meister der Brügger

Heiligenblutkapelle im Landesmuseum Ioanneum zu Graz und bei Dr. Sekeyen in Paris

Fig. 3 Federzeichnung nach Jan Gossaert: Ecce homo,

Weimar, großherzogliches Museum

5

der ursprünglichen Komposition geltend macht. Gelenke und Muskeln sind noch deut-

licher und kräftiger hervorgearbeitet. Die Bewegung Christi ist freier, die ganze Gestalt bei

größerer Geschlossenheit noch ponderierter. Der Scherge wirkt in seiner kühnen Ver-

kürzung trotz seiner Einzahl doppelt stark als künstlerisches und inhaltliches Gegengewicht

Christi. Die Räumlichkeit ist knapper und vielleicht noch stärker auf die Wirkung- der

Hauptfigur berechnet. Die Gestalt Christi und sein Haupt heben sich auch hier von ganz

ruhiger Folie ab. Im Gegensatz hierzu wird von dem spottenden Schergen der Blick in

die Tiefe weitergelenkt.

Eine ganz andere Komposition des Ecce homo weist eine in der Literatur bisher

unerwähnte Bisterzeichnung im großherzoglichen Kunstgewerbemuseum in Weimar (Fig. 3)

(h. 260, br. 200 mm) auf. Diese Darstellung in Halbfiguren zeigt Christus zwischen zwei

Schergen und erinnert an Halbfigurenbilder aus dem Kreise des Quentin Massys. Die

altertümlichsten Kompositionen dieser Art sind zwei Gemälde vom Meister der Brügger

Heiligenblutkapelle im Landesmuseum Ioanneum zu Graz und bei Dr. Sekeyen in Paris

Fig. 3 Federzeichnung nach Jan Gossaert: Ecce homo,

Weimar, großherzogliches Museum