Ludwig v. Baldass Unbekannte niederländische Bilder in Wien und Budapest

das sorgfältigste durchmodelliert, sind die Gestalten des Braunschweiger Monogrammisten

zwar viel frischer aus dem Leben herausgegriffen, aber das mangelnde Studium des mensch-

lichen Körpers merkt man ihnen doch stark an. Seine Figuren sind nicht nur bedeutend

kürzer und untersetzter als die Hemessens, es wird dem Meister auch sichtlich schwer, ihnen

plastische Rundung zu geben und die meist sehr ausdrucksvollen Bewegungen auch ana-

tomisch zu begründen. Der Monogrammist war ein großer Kolorist. Nicht nur in der Wahl

und Behandlung seiner Gegenstände, auch in der wirksamen Belebung des landschaftlichen

Bildes durch die bunten, aber äußerst geschickt verteilten Gewänder seiner Gestalten war

er ein Vorläufer des Bauern-Bruegel. Auf den großen Figurenbildern Hemessens kontrastiert

hingegen die harte Buntheit der großen Vordergrundsfiguren mit der bläßlich verschwom-

menen Farbengebung des Hintergrundes und seiner Staffage. Auch das Budapester Bild

ist in wenig erfreulichen, trüben und abwechslungsarmen Farbtönen gehalten. Von der

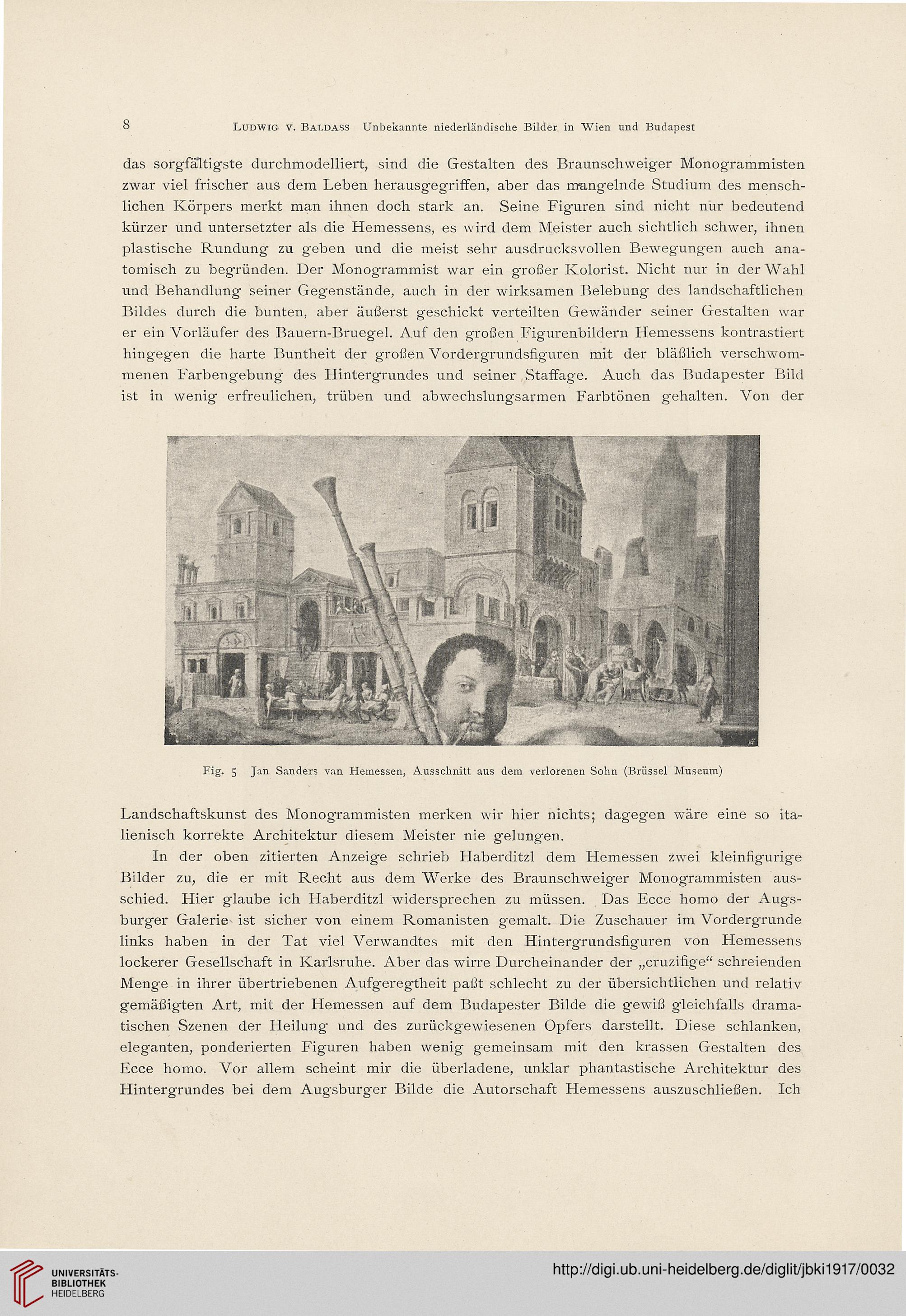

Fig. 5 Jan Sanders van Hemessen, Ausschnitt aus dem verlorenen Sohn (Brüssel Museum)

Landschaftskunst des Monogrammisten merken wir hier nichts; dagegen wäre eine so ita-

lienisch korrekte Architektur diesem Meister nie gelungen.

In der oben zitierten Anzeige schrieb Haberditzl dem Hemessen zwei kleinfigurige

Bilder zu, die er mit Recht aus dem Werke des Braunschweiger Monogrammisten aus-

schied. Hier glaube ich Haberditzl widersprechen zu müssen. Das Ecce homo der Augs-

burger Galerie- ist sicher von einem Romanisten gemalt. Die Zuschauer im Vordergründe

links haben in der Tat viel Verwandtes mit den Hintergrundsfiguren von Hemessens

lockerer Gesellschaft in Karlsruhe. Aber das wirre Durcheinander der „cruzifige“ schreienden

Menge in ihrer übertriebenen Aufgeregtheit paßt schlecht zu der übersichtlichen und relativ

gemäßigten Art, mit der Hemessen auf dem Budapester Bilde die gewiß gleichfalls drama-

tischen Szenen der Heilung und des zurückgewiesenen Opfers darstellt. Diese schlanken,

eleganten, ponderierten Figuren haben wenig gemeinsam mit den krassen Gestalten des

Ecce homo. Vor allem scheint mir die überladene, unklar phantastische Architektur des

Hintergrundes bei dem Augsburger Bilde die Autorschaft Hemessens auszuschließen. Ich

das sorgfältigste durchmodelliert, sind die Gestalten des Braunschweiger Monogrammisten

zwar viel frischer aus dem Leben herausgegriffen, aber das mangelnde Studium des mensch-

lichen Körpers merkt man ihnen doch stark an. Seine Figuren sind nicht nur bedeutend

kürzer und untersetzter als die Hemessens, es wird dem Meister auch sichtlich schwer, ihnen

plastische Rundung zu geben und die meist sehr ausdrucksvollen Bewegungen auch ana-

tomisch zu begründen. Der Monogrammist war ein großer Kolorist. Nicht nur in der Wahl

und Behandlung seiner Gegenstände, auch in der wirksamen Belebung des landschaftlichen

Bildes durch die bunten, aber äußerst geschickt verteilten Gewänder seiner Gestalten war

er ein Vorläufer des Bauern-Bruegel. Auf den großen Figurenbildern Hemessens kontrastiert

hingegen die harte Buntheit der großen Vordergrundsfiguren mit der bläßlich verschwom-

menen Farbengebung des Hintergrundes und seiner Staffage. Auch das Budapester Bild

ist in wenig erfreulichen, trüben und abwechslungsarmen Farbtönen gehalten. Von der

Fig. 5 Jan Sanders van Hemessen, Ausschnitt aus dem verlorenen Sohn (Brüssel Museum)

Landschaftskunst des Monogrammisten merken wir hier nichts; dagegen wäre eine so ita-

lienisch korrekte Architektur diesem Meister nie gelungen.

In der oben zitierten Anzeige schrieb Haberditzl dem Hemessen zwei kleinfigurige

Bilder zu, die er mit Recht aus dem Werke des Braunschweiger Monogrammisten aus-

schied. Hier glaube ich Haberditzl widersprechen zu müssen. Das Ecce homo der Augs-

burger Galerie- ist sicher von einem Romanisten gemalt. Die Zuschauer im Vordergründe

links haben in der Tat viel Verwandtes mit den Hintergrundsfiguren von Hemessens

lockerer Gesellschaft in Karlsruhe. Aber das wirre Durcheinander der „cruzifige“ schreienden

Menge in ihrer übertriebenen Aufgeregtheit paßt schlecht zu der übersichtlichen und relativ

gemäßigten Art, mit der Hemessen auf dem Budapester Bilde die gewiß gleichfalls drama-

tischen Szenen der Heilung und des zurückgewiesenen Opfers darstellt. Diese schlanken,

eleganten, ponderierten Figuren haben wenig gemeinsam mit den krassen Gestalten des

Ecce homo. Vor allem scheint mir die überladene, unklar phantastische Architektur des

Hintergrundes bei dem Augsburger Bilde die Autorschaft Hemessens auszuschließen. Ich