E. Tietze-Conrat Die Bronzen der fürstlich Liechtensteinschen Kunstkammer

27

Qui factum? Petit haec, dedit hic; nam lumine formae

Deceptus matri se dare crediderat17).

Ebenso lebt das Thema in der bildenden Kunst weiter.

Die französischen Bildhauer des XVIII.Jhs. haben die Szene häufig dargestellt; das genre-

mäßige Motiv erscheint in geistigem Kontrapost mit leicht moralisierendem Beigeschmack;

bald spielt die Mutter mit dem Kind, windet mit ihm Blumenketten, bald züchtigt sie den

Knaben mit Schlägen18). Eine reizende Gruppe,

die zu diesem Thema g'ehört und ihr Motiv

einer antiken Gemme entnimmt (Bernoulli,

Aphrodite, a. a. O. 393), ist von ihrem Gegen-

über getrennt worden: Venus spielt mit dem

Amor in ihrem Taubenwagen sitzend, sie

hält schelmisch die Pfeile nach oben, die der

Knabe nicht erreichen kann; die Gruppe ist

in Rußland und heißt dort - deutsch, XVIII.

Jh.19). Ihr Pendant ist in Frankreich ge-

blieben: dieselbe Szenerie im Wagen der

Venus; Cupido scheint schlimm gewesen zu

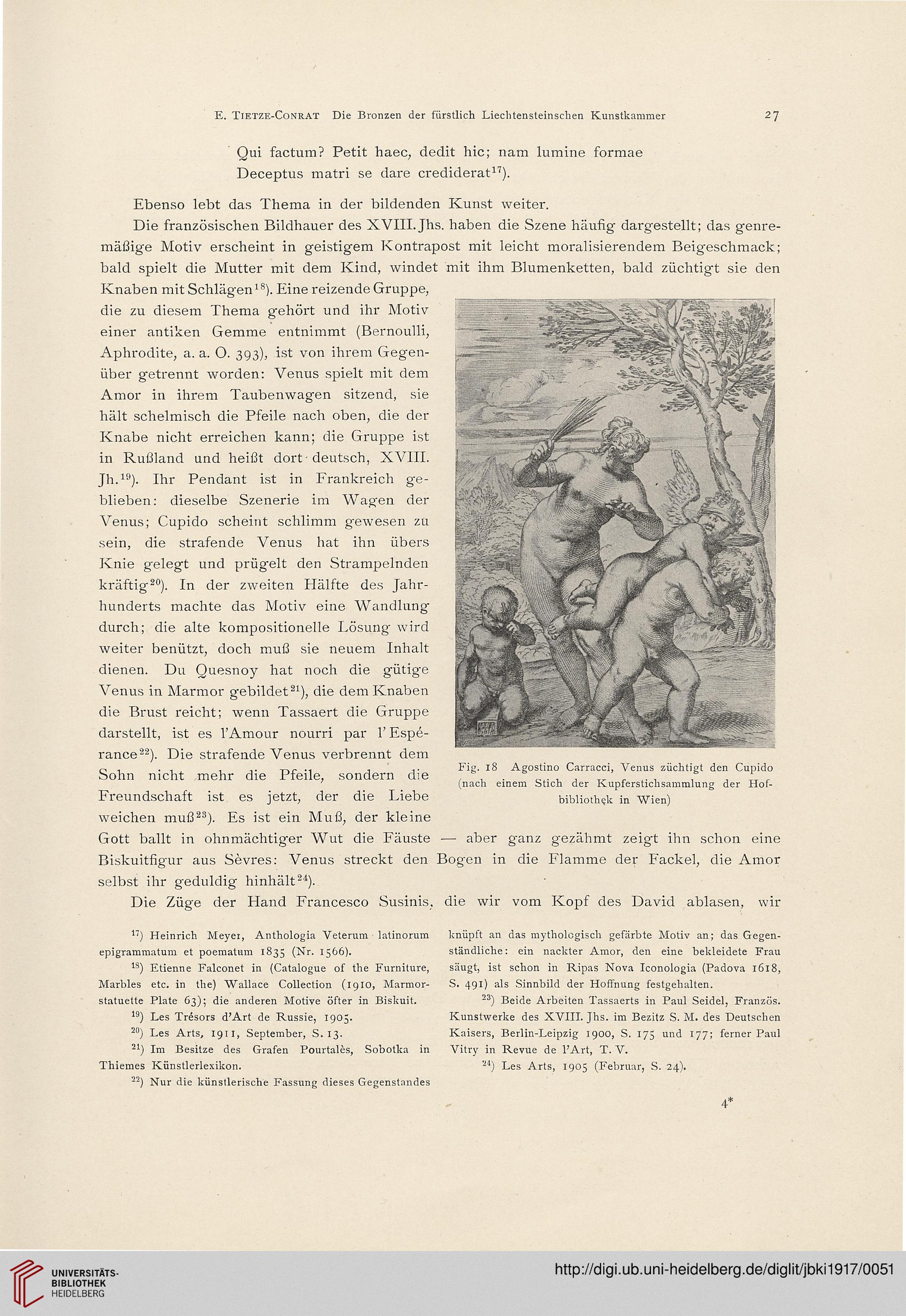

sein, die strafende Venus hat ihn übers

Knie gelegt und prügelt den Strampelnden

kräftig20). In der zweiten Hälfte des Jahr-

hunderts machte das Motiv eine Wandlung

durch; die alte kompositionelle Lösung wird

weiter benützt, doch muß sie neuem Inhalt

dienen. Du Quesnoy hat noch die gütige

Venus in Marmor gebildet21), die dem Knaben

die Brust reicht; wenn Tassaert die Gruppe

darstellt, ist es l’Amour nourri par 1’ Espe-

rance22). Die strafende Venus verbrennt dem

Sohn nicht mehr die Pfeile, sondern die

Freundschaft ist es jetzt, der die Liebe

weichen muß23). Es ist ein Muß, der kleine

Gott ballt in ohnmächtiger Wut die Fäuste — aber ganz gezähmt zeigt ihn schon eine

Biskuitfigur aus Sevres: Venus streckt den Bogen in die Flamme der Fackel, die Amor

selbst ihr geduldig hinhält24).

Die Züge der Hand Francesco Susinis, die wir vom Kopf des David ablasen, wir

17) Heinrich Meyei, Anthologia Yeterum latinorum

epigrammatum et poematum 1835 (Nr. 1566).

18) Etienne Falconet in (Catalogue of the Furniture,

Marbles etc. in the) Wallace Collection (19IO, Marmor-

statuette Plate 63); die anderen Motive öfter in Biskuit.

19) Les Tresors d’Art de Russie, 1905.

20) Les Arts, 19II, September, S. 13.

21) Im Besitze des Grafen Pourtalös, Sobotka in

Thiemes Künstlerlexikon.

22) Nur die künstlerische Fassung dieses Gegenstandes

knüpft an das mythologisch gefärbte Motiv an; das Gegen-

ständliche : ein nackter Amor, den eine bekleidete Frau

säugt, ist schon in Ripas Nova Iconologia (Padova 1618,

S. 491) als Sinnbild der Hoffnung festgehalten.

23) Beide Arbeiten Tassaerts in Paul Seidel, Franzos.

Kunstwerke des XVIII. Jhs. im Bezitz S. M. des Deutschen

Kaisers, Berlin-Leipzig 1900, S. 175 und 177; ferner Paul

Vitry in Revue de PArt, T. Y.

24) Les Arts, 1905 (Februar, S. 24).

Fig. 18 Agostino Carracci, Venus züchtigt den Cupido

(nach einem Stich der Kupferstichsammlung der Hof-

bibliothek in Wien)

4'

27

Qui factum? Petit haec, dedit hic; nam lumine formae

Deceptus matri se dare crediderat17).

Ebenso lebt das Thema in der bildenden Kunst weiter.

Die französischen Bildhauer des XVIII.Jhs. haben die Szene häufig dargestellt; das genre-

mäßige Motiv erscheint in geistigem Kontrapost mit leicht moralisierendem Beigeschmack;

bald spielt die Mutter mit dem Kind, windet mit ihm Blumenketten, bald züchtigt sie den

Knaben mit Schlägen18). Eine reizende Gruppe,

die zu diesem Thema g'ehört und ihr Motiv

einer antiken Gemme entnimmt (Bernoulli,

Aphrodite, a. a. O. 393), ist von ihrem Gegen-

über getrennt worden: Venus spielt mit dem

Amor in ihrem Taubenwagen sitzend, sie

hält schelmisch die Pfeile nach oben, die der

Knabe nicht erreichen kann; die Gruppe ist

in Rußland und heißt dort - deutsch, XVIII.

Jh.19). Ihr Pendant ist in Frankreich ge-

blieben: dieselbe Szenerie im Wagen der

Venus; Cupido scheint schlimm gewesen zu

sein, die strafende Venus hat ihn übers

Knie gelegt und prügelt den Strampelnden

kräftig20). In der zweiten Hälfte des Jahr-

hunderts machte das Motiv eine Wandlung

durch; die alte kompositionelle Lösung wird

weiter benützt, doch muß sie neuem Inhalt

dienen. Du Quesnoy hat noch die gütige

Venus in Marmor gebildet21), die dem Knaben

die Brust reicht; wenn Tassaert die Gruppe

darstellt, ist es l’Amour nourri par 1’ Espe-

rance22). Die strafende Venus verbrennt dem

Sohn nicht mehr die Pfeile, sondern die

Freundschaft ist es jetzt, der die Liebe

weichen muß23). Es ist ein Muß, der kleine

Gott ballt in ohnmächtiger Wut die Fäuste — aber ganz gezähmt zeigt ihn schon eine

Biskuitfigur aus Sevres: Venus streckt den Bogen in die Flamme der Fackel, die Amor

selbst ihr geduldig hinhält24).

Die Züge der Hand Francesco Susinis, die wir vom Kopf des David ablasen, wir

17) Heinrich Meyei, Anthologia Yeterum latinorum

epigrammatum et poematum 1835 (Nr. 1566).

18) Etienne Falconet in (Catalogue of the Furniture,

Marbles etc. in the) Wallace Collection (19IO, Marmor-

statuette Plate 63); die anderen Motive öfter in Biskuit.

19) Les Tresors d’Art de Russie, 1905.

20) Les Arts, 19II, September, S. 13.

21) Im Besitze des Grafen Pourtalös, Sobotka in

Thiemes Künstlerlexikon.

22) Nur die künstlerische Fassung dieses Gegenstandes

knüpft an das mythologisch gefärbte Motiv an; das Gegen-

ständliche : ein nackter Amor, den eine bekleidete Frau

säugt, ist schon in Ripas Nova Iconologia (Padova 1618,

S. 491) als Sinnbild der Hoffnung festgehalten.

23) Beide Arbeiten Tassaerts in Paul Seidel, Franzos.

Kunstwerke des XVIII. Jhs. im Bezitz S. M. des Deutschen

Kaisers, Berlin-Leipzig 1900, S. 175 und 177; ferner Paul

Vitry in Revue de PArt, T. Y.

24) Les Arts, 1905 (Februar, S. 24).

Fig. 18 Agostino Carracci, Venus züchtigt den Cupido

(nach einem Stich der Kupferstichsammlung der Hof-

bibliothek in Wien)

4'