111

Marianne Zweig- Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien

I 12

bepflanzt. Der große Garten aber hat, wie alle

Gärten dieser Zeit in Wien, noch seinen architek-

tonischen Charakter beibehalten. Erst etliche Jahre

später sollte einem philosophischen und literarischen

Ideal zu Gefallen auch in den Wiener Gärten so

vieles vernichtet werden, was dem schöpferischen

Geist großer Meister entsprungen war55). Die nächste

Umgebung des Gartenpalastes erscheint einigermaßen

verändert, gegen die Donau ist ein hoher schützender

Damm errichtet, die ehemals städtischen Zinshäuschen

haben ein Stockwerk aufgesetzt bekommen und einige

Wirtschaftsgebäude sind vergrößert. Aus Steuer-

bekenntnissen und Rekursen erfahren wir, daß Pu-

thon in diesen seine Werkstätten und Wollsortier-

Zeit dürfte er in seinem Hause, dem höchsten von

Wien, Stadt 329 am tiefen Graben, logiert haben57).

1816 stirbt er und hinterläßt den Palast seinem ältesten

Sohn58), der von den Baustellen noch einige abge-

trennt zu haben scheint, denn die Zahl der kleinen

Bürgerhäuser, die wie schon früher den Althanschen

Grund vom Liechtental trennen, hat sich auf 37 er-

höht69). Sie sollen vielfach von Tischlern, aber auch

von den3—400 Puthonschen Arbeitern bewohntworden

sein. In diese Jahre fallen wohl auch dieVeränderungen

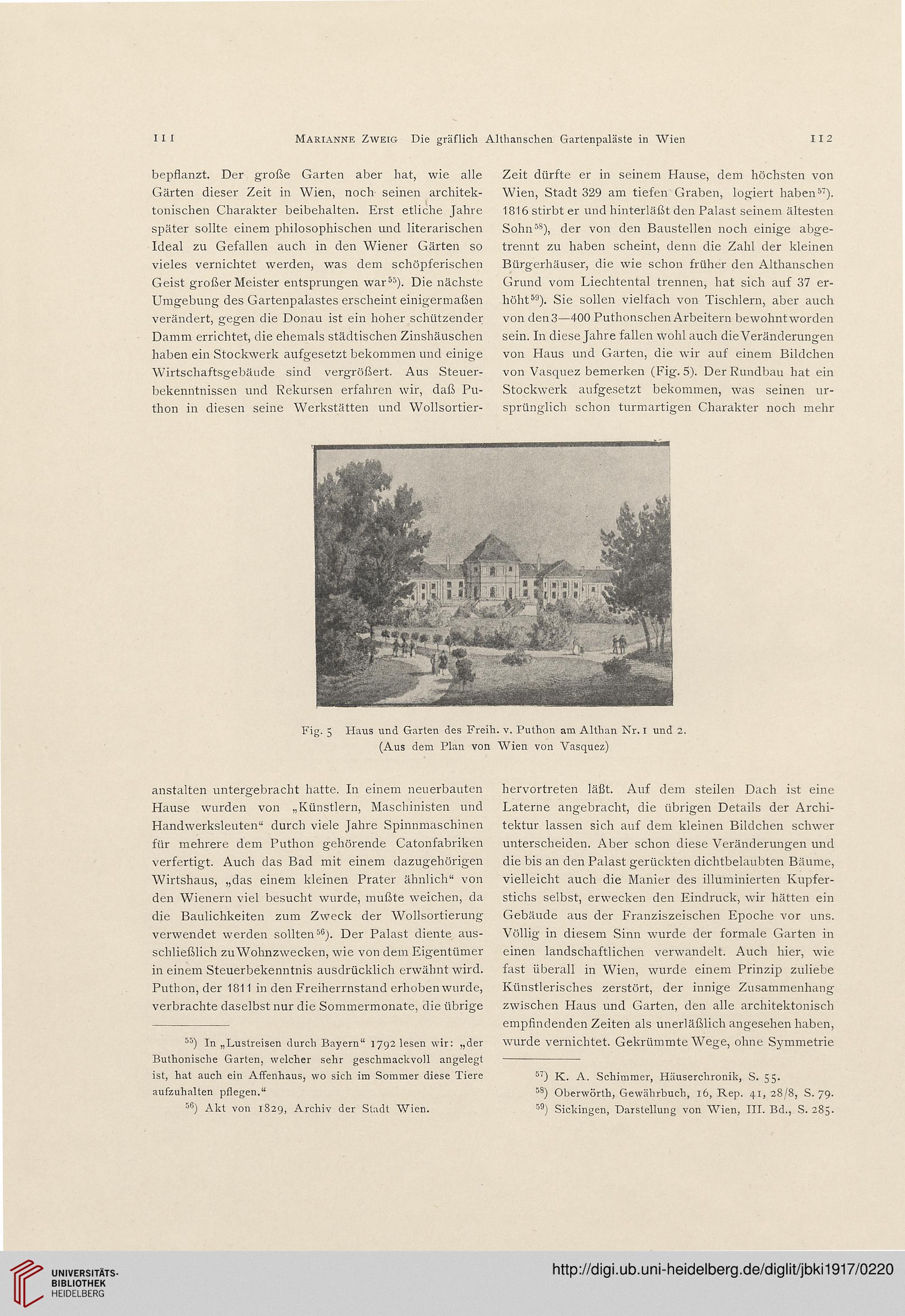

von Haus und Garten, die wir auf einem Bildchen

von Vasquez bemerken (Fig. 5). Der Rundbau hat ein

Stockwerk aufgesetzt bekommen, was seinen ur-

sprünglich schon turmartigen Charakter noch mehr

Fig. 5 Haus und Garten des Freih. v. Puthon am Althan Nr. I und 2.

(Aus dem Plan von Wien von Vasquez)

anstalten untergebracht hatte. In einem neuerbauten

Hause wurden von „Künstlern, Maschinisten und

Handwerksleuten“ durch viele Jahre Spinnmaschinen

für mehrere dem Puthon gehörende Catonfabriken

verfertigt. Auch das Bad mit einem dazugehörigen

Wirtshaus, „das einem kleinen Prater ähnlich“ von

den Wienern viel besucht wurde, mußte weichen, da

die Baulichkeiten zum Zweck der Wollsortierung

verwendet werden sollten56). Der Palast diente aus-

schließlich zuWohnzwecken, wie von dem Eigentümer

in einem Steuerbekenntnis ausdrücklich erwähnt wird.

Puthon, der 1811 in den Freiherrnstand erhoben wurde,

verbrachte daselbst nur die Sommermonate, die übrige

55) In „Lustreisen durch Bayern“ 1792 lesen wir: „der

Buthonische Garten, welcher sehr geschmackvoll angelegt

ist, hat auch ein Affenhaus, wo sich im Sommer diese Tiere

aufzuhalten pflegen.“

56) Akt von 1829, Archiv der Stadt Wien.

hervortreten läßt. Auf dem steilen Dach ist eine

Laterne angebracht, die übrigen Details der Archi-

tektur lassen sich auf dem kleinen Bildchen schwer

unterscheiden. Aber schon diese Veränderungen und

die bis an den Palast gerückten dichtbelaubten Bäume,

vielleicht auch die Manier des illuminierten Kupfer-

stichs selbst, erwecken den Eindruck, wir hätten ein

Gebäude aus der Franziszeischen Epoche vor uns.

Völlig in diesem Sinn wurde der formale Garten in

einen landschaftlichen verwandelt. Auch hier, wie

fast überall in Wien, wurde einem Prinzip zuliebe

Künstlerisches zerstört, der innige Zusammenhang

zwischen Haus und Garten, den alle architektonisch

empfindenden Zeiten als unerläßlich angesehen haben,

wurde vernichtet. Gekrümmte Wege, ohne Symmetrie

57) K. A. Schimmer, Häuserchronik, S. 55.

58) Oberwörth, Gewährbuch, 16, Rep. 41, 28/8, S. 79.

59) Sickingen, Darstellung von Wien, III. Bd., S. 285.

Marianne Zweig- Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien

I 12

bepflanzt. Der große Garten aber hat, wie alle

Gärten dieser Zeit in Wien, noch seinen architek-

tonischen Charakter beibehalten. Erst etliche Jahre

später sollte einem philosophischen und literarischen

Ideal zu Gefallen auch in den Wiener Gärten so

vieles vernichtet werden, was dem schöpferischen

Geist großer Meister entsprungen war55). Die nächste

Umgebung des Gartenpalastes erscheint einigermaßen

verändert, gegen die Donau ist ein hoher schützender

Damm errichtet, die ehemals städtischen Zinshäuschen

haben ein Stockwerk aufgesetzt bekommen und einige

Wirtschaftsgebäude sind vergrößert. Aus Steuer-

bekenntnissen und Rekursen erfahren wir, daß Pu-

thon in diesen seine Werkstätten und Wollsortier-

Zeit dürfte er in seinem Hause, dem höchsten von

Wien, Stadt 329 am tiefen Graben, logiert haben57).

1816 stirbt er und hinterläßt den Palast seinem ältesten

Sohn58), der von den Baustellen noch einige abge-

trennt zu haben scheint, denn die Zahl der kleinen

Bürgerhäuser, die wie schon früher den Althanschen

Grund vom Liechtental trennen, hat sich auf 37 er-

höht69). Sie sollen vielfach von Tischlern, aber auch

von den3—400 Puthonschen Arbeitern bewohntworden

sein. In diese Jahre fallen wohl auch dieVeränderungen

von Haus und Garten, die wir auf einem Bildchen

von Vasquez bemerken (Fig. 5). Der Rundbau hat ein

Stockwerk aufgesetzt bekommen, was seinen ur-

sprünglich schon turmartigen Charakter noch mehr

Fig. 5 Haus und Garten des Freih. v. Puthon am Althan Nr. I und 2.

(Aus dem Plan von Wien von Vasquez)

anstalten untergebracht hatte. In einem neuerbauten

Hause wurden von „Künstlern, Maschinisten und

Handwerksleuten“ durch viele Jahre Spinnmaschinen

für mehrere dem Puthon gehörende Catonfabriken

verfertigt. Auch das Bad mit einem dazugehörigen

Wirtshaus, „das einem kleinen Prater ähnlich“ von

den Wienern viel besucht wurde, mußte weichen, da

die Baulichkeiten zum Zweck der Wollsortierung

verwendet werden sollten56). Der Palast diente aus-

schließlich zuWohnzwecken, wie von dem Eigentümer

in einem Steuerbekenntnis ausdrücklich erwähnt wird.

Puthon, der 1811 in den Freiherrnstand erhoben wurde,

verbrachte daselbst nur die Sommermonate, die übrige

55) In „Lustreisen durch Bayern“ 1792 lesen wir: „der

Buthonische Garten, welcher sehr geschmackvoll angelegt

ist, hat auch ein Affenhaus, wo sich im Sommer diese Tiere

aufzuhalten pflegen.“

56) Akt von 1829, Archiv der Stadt Wien.

hervortreten läßt. Auf dem steilen Dach ist eine

Laterne angebracht, die übrigen Details der Archi-

tektur lassen sich auf dem kleinen Bildchen schwer

unterscheiden. Aber schon diese Veränderungen und

die bis an den Palast gerückten dichtbelaubten Bäume,

vielleicht auch die Manier des illuminierten Kupfer-

stichs selbst, erwecken den Eindruck, wir hätten ein

Gebäude aus der Franziszeischen Epoche vor uns.

Völlig in diesem Sinn wurde der formale Garten in

einen landschaftlichen verwandelt. Auch hier, wie

fast überall in Wien, wurde einem Prinzip zuliebe

Künstlerisches zerstört, der innige Zusammenhang

zwischen Haus und Garten, den alle architektonisch

empfindenden Zeiten als unerläßlich angesehen haben,

wurde vernichtet. Gekrümmte Wege, ohne Symmetrie

57) K. A. Schimmer, Häuserchronik, S. 55.

58) Oberwörth, Gewährbuch, 16, Rep. 41, 28/8, S. 79.

59) Sickingen, Darstellung von Wien, III. Bd., S. 285.