Marianne Zweig Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien

120

I IQ

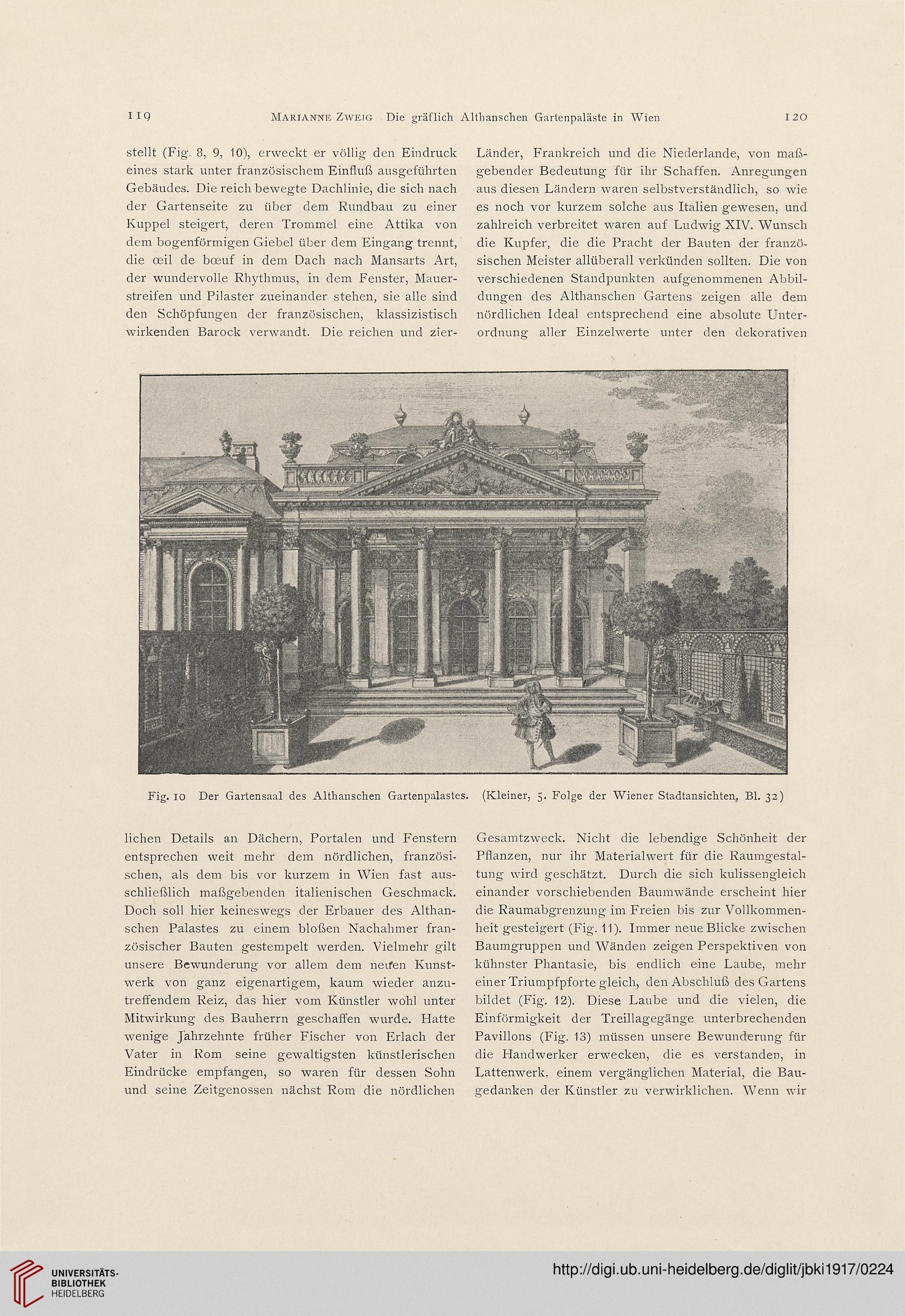

stellt (Fig\ 8, 9, 10), erweckt er völlig den Eindruck

eines stark unter französischem Einfluß ausgeführten

Gebäudes. Die reich bewegte Dachlinie, die sich nach

der Gartenseite zu über dem Rundbau zu einer

Kuppel steigert, deren Trommel eine Attika von

dem bogenförmigen Giebel über dem Eingang trennt,

die oeil de boeuf in dem Dach nach Mansarts Art,

der wundervolle Rhythmus, in dem Fenster, Mauer-

streifen und Pilaster zueinander stehen, sie alle sind

den Schöpfungen der französischen, klassizistisch

wirkenden Barock verwandt. Die reichen und zier-

Länder, Frankreich und die Niederlande, von maß-

gebender Bedeutung für ihr Schaffen. Anregungen

aus diesen Ländern waren selbstverständlich, so wie

es noch vor kurzem solche aus Italien gewesen, und

zahlreich verbreitet waren auf Ludwig XIV. Wunsch

die Kupfer, die die Pracht der Bauten der franzö-

sischen Meister allüberall verkünden sollten. Die von

verschiedenen Standpunkten aufgenommenen Abbil-

dungen des Althanschen Gartens zeigen alle dem

nördlichen Ideal entsprechend eine absolute Unter-

ordnung aller Einzelwerte unter den dekorativen

Fig. io Der Gartensaal des Althanschen Gartenpalastes. (Kleiner, 5. Folge der Wiener Stadtansichten, Bl. 32)

liehen Details an Dächern, Portalen und Fenstern

entsprechen weit mehr dem nördlichen, französi-

schen, als dem bis vor kurzem in Wien fast aus-

schließlich maßgebenden italienischen Geschmack.

Doch soll hier keineswegs der Erbauer des Althan-

schen Palastes zu einem bloßen Nachahmer fran-

zösischer Bauten gestempelt werden. Vielmehr gilt

unsere Bewunderung vor allem dem nerfen Kunst-

werk von ganz eigenartigem, kaum wieder anzu-

treffendem Reiz, das hier vom Künstler wohl unter

Mitwirkung des Bauherrn geschaffen wurde. Platte

wenige Jahrzehnte früher Fischer von Erlach der

Vater in Rom seine gewaltigsten künstlerischen

Eindrücke empfangen, so waren für dessen Sohn

und seine Zeitgenossen nächst Rom die nördlichen

Gesamtzweck. Nicht die lebendige Schönheit der

Pflanzen, nur ihr Materialwert für die Raumgestal-

tung wird geschätzt. Durch die sich kulissengleich

einander vorschiebenden Baumwände erscheint hier

die Raumabgrenzung im Freien bis zur Vollkommen-

heit gesteigert (Fig. 11). Immer neue Blicke zwischen

Baumgruppen und Wänden zeigen Perspektiven von

kühnster Phantasie, bis endlich eine Laube, mehr

einer Triumpfpforte gleich, den Abschluß des Gartens

bildet (Fig. 12). Diese Laube und die vielen, die

Einförmigkeit der Treillagegänge unterbrechenden

Pavillons (Fig. 13) müssen unsere Bewunderung für

die Handwerker erwecken, die es verstanden, in

Lattenwerk, einem vergänglichen Material, die Bau-

gedanken der Künstler zu verwirklichen. Wenn wir

120

I IQ

stellt (Fig\ 8, 9, 10), erweckt er völlig den Eindruck

eines stark unter französischem Einfluß ausgeführten

Gebäudes. Die reich bewegte Dachlinie, die sich nach

der Gartenseite zu über dem Rundbau zu einer

Kuppel steigert, deren Trommel eine Attika von

dem bogenförmigen Giebel über dem Eingang trennt,

die oeil de boeuf in dem Dach nach Mansarts Art,

der wundervolle Rhythmus, in dem Fenster, Mauer-

streifen und Pilaster zueinander stehen, sie alle sind

den Schöpfungen der französischen, klassizistisch

wirkenden Barock verwandt. Die reichen und zier-

Länder, Frankreich und die Niederlande, von maß-

gebender Bedeutung für ihr Schaffen. Anregungen

aus diesen Ländern waren selbstverständlich, so wie

es noch vor kurzem solche aus Italien gewesen, und

zahlreich verbreitet waren auf Ludwig XIV. Wunsch

die Kupfer, die die Pracht der Bauten der franzö-

sischen Meister allüberall verkünden sollten. Die von

verschiedenen Standpunkten aufgenommenen Abbil-

dungen des Althanschen Gartens zeigen alle dem

nördlichen Ideal entsprechend eine absolute Unter-

ordnung aller Einzelwerte unter den dekorativen

Fig. io Der Gartensaal des Althanschen Gartenpalastes. (Kleiner, 5. Folge der Wiener Stadtansichten, Bl. 32)

liehen Details an Dächern, Portalen und Fenstern

entsprechen weit mehr dem nördlichen, französi-

schen, als dem bis vor kurzem in Wien fast aus-

schließlich maßgebenden italienischen Geschmack.

Doch soll hier keineswegs der Erbauer des Althan-

schen Palastes zu einem bloßen Nachahmer fran-

zösischer Bauten gestempelt werden. Vielmehr gilt

unsere Bewunderung vor allem dem nerfen Kunst-

werk von ganz eigenartigem, kaum wieder anzu-

treffendem Reiz, das hier vom Künstler wohl unter

Mitwirkung des Bauherrn geschaffen wurde. Platte

wenige Jahrzehnte früher Fischer von Erlach der

Vater in Rom seine gewaltigsten künstlerischen

Eindrücke empfangen, so waren für dessen Sohn

und seine Zeitgenossen nächst Rom die nördlichen

Gesamtzweck. Nicht die lebendige Schönheit der

Pflanzen, nur ihr Materialwert für die Raumgestal-

tung wird geschätzt. Durch die sich kulissengleich

einander vorschiebenden Baumwände erscheint hier

die Raumabgrenzung im Freien bis zur Vollkommen-

heit gesteigert (Fig. 11). Immer neue Blicke zwischen

Baumgruppen und Wänden zeigen Perspektiven von

kühnster Phantasie, bis endlich eine Laube, mehr

einer Triumpfpforte gleich, den Abschluß des Gartens

bildet (Fig. 12). Diese Laube und die vielen, die

Einförmigkeit der Treillagegänge unterbrechenden

Pavillons (Fig. 13) müssen unsere Bewunderung für

die Handwerker erwecken, die es verstanden, in

Lattenwerk, einem vergänglichen Material, die Bau-

gedanken der Künstler zu verwirklichen. Wenn wir