i37

Marianne Zweig Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien

138

haben 6 Zimmer und 6 Kammern, eine Eisgrube

und Wirtschaftsräume bestanden, ferner eine „große

Herrschafts Küchel“, in welche von den „Brunnstuben

durch bleierne Röhren laufendes Wasser“ geleitet

wurde. Ein großer Saal, „ausgemahlet und mit Kehl-

heimer Blatten gepflastert“, wäre im Palast gewesen.

Der erste Stock habe 23 Räume, 3 Kammern und

„1 Billard, mit Marmor gepflastert“, dieses alles „Stuk-

kadort“, enthalten. „Von diesem“, wohl demBillardsaal

auf den Postamenten der Geländer Kindel und Vasen“.

Von den Zierbauten und dem plastischen Schmuck

des Gartens, die wir auf Hubers Plan vermißt haben,

wird in der „Schätzung“ ausführlich erzählt. Außer

dem uns schon bekannten großen Wasserbassin haben

sich in dem Garten noch weitere Fontainen befunden,

ferner Stiegen und Balustraden, zwei große „Treillans

Lust Häuser von Holz, das Dach mit Blech inwendig

geschahlet und gemalilet“, steinerne Bänke, nicht

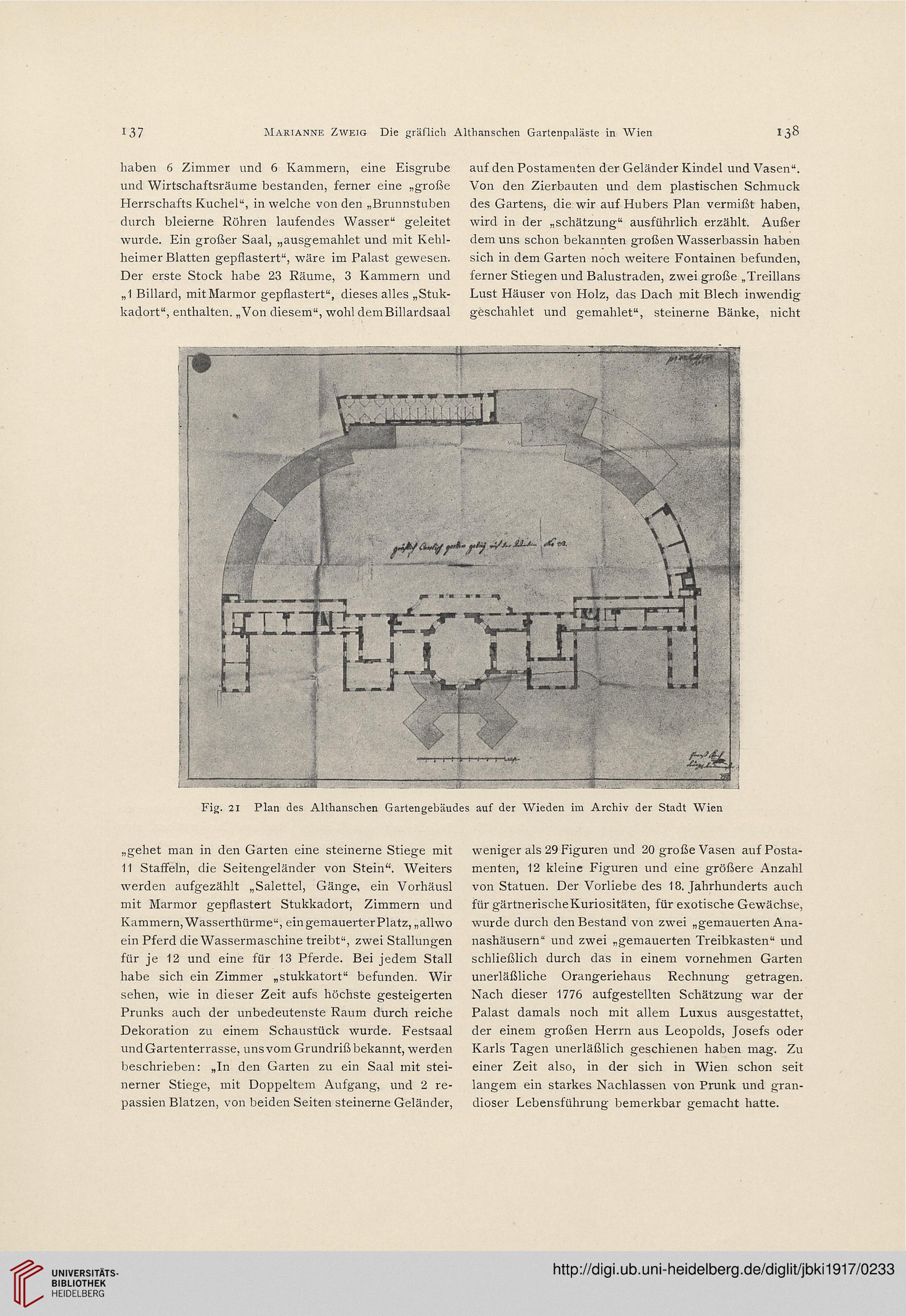

Fig. 21 Plan des Althanschen Gartengebäudes auf der Wieden im Archiv der Stadt Wien

„gehet man in den Garten eine steinerne Stiege mit

11 Staffeln, die Seitengeländer von Stein“. Weiters

werden aufgezählt „Salettel, Gänge, ein Vorhäusl

mit Marmor gepflastert Stukkadort, Zimmern und

Kammern, Wasserthürme“, ein gemauerter Platz, „allwo

ein Pferd die Wassermaschine treibt“, zwei Stallungen

für je 12 und eine für 13 Pferde. Bei jedem Stall

habe sich ein Zimmer „stukkatort“ befunden. Wir

sehen, wie in dieser Zeit aufs höchste gesteigerten

Prunks auch der unbedeutenste Raum durch reiche

Dekoration zu einem Schaustück wurde. Festsaal

und Gartenterrasse, uns vom Grundriß bekannt, werden

beschrieben: „In den Garten zu ein Saal mit stei-

nerner Stiege, mit Doppeltem Aufgang, und 2 re-

passien Blatzen, von beiden Seiten steinerne Geländer,

weniger als 29 Figuren und 20 große Vasen auf Posta-

menten, 12 kleine Figuren und eine größere Anzahl

von Statuen. Der Vorliebe des 18. Jahrhunderts auch

für gärtnerische Kuriositäten, für exotische Gewächse,

wurde durch den Bestand von zwei „gemauerten Ana-

nashäusern“ und zwei „gemauerten Treibkasten“ und

schließlich durch das in einem vornehmen Garten

unerläßliche Orangeriehaus Rechnung getragen.

Nach dieser 1776 aufgestellten Schätzung war der

Palast damals noch mit allem Luxus ausgestattet,

der einem großen Herrn aus Leopolds, Josefs oder

Karls Tagen unerläßlich geschienen haben mag. Zu

einer Zeit also, in der sich in Wien schon seit

langem ein starkes Nachlassen von Prunk und gran-

dioser Lebensführung bemerkbar gemacht hatte.

Marianne Zweig Die gräflich Althanschen Gartenpaläste in Wien

138

haben 6 Zimmer und 6 Kammern, eine Eisgrube

und Wirtschaftsräume bestanden, ferner eine „große

Herrschafts Küchel“, in welche von den „Brunnstuben

durch bleierne Röhren laufendes Wasser“ geleitet

wurde. Ein großer Saal, „ausgemahlet und mit Kehl-

heimer Blatten gepflastert“, wäre im Palast gewesen.

Der erste Stock habe 23 Räume, 3 Kammern und

„1 Billard, mit Marmor gepflastert“, dieses alles „Stuk-

kadort“, enthalten. „Von diesem“, wohl demBillardsaal

auf den Postamenten der Geländer Kindel und Vasen“.

Von den Zierbauten und dem plastischen Schmuck

des Gartens, die wir auf Hubers Plan vermißt haben,

wird in der „Schätzung“ ausführlich erzählt. Außer

dem uns schon bekannten großen Wasserbassin haben

sich in dem Garten noch weitere Fontainen befunden,

ferner Stiegen und Balustraden, zwei große „Treillans

Lust Häuser von Holz, das Dach mit Blech inwendig

geschahlet und gemalilet“, steinerne Bänke, nicht

Fig. 21 Plan des Althanschen Gartengebäudes auf der Wieden im Archiv der Stadt Wien

„gehet man in den Garten eine steinerne Stiege mit

11 Staffeln, die Seitengeländer von Stein“. Weiters

werden aufgezählt „Salettel, Gänge, ein Vorhäusl

mit Marmor gepflastert Stukkadort, Zimmern und

Kammern, Wasserthürme“, ein gemauerter Platz, „allwo

ein Pferd die Wassermaschine treibt“, zwei Stallungen

für je 12 und eine für 13 Pferde. Bei jedem Stall

habe sich ein Zimmer „stukkatort“ befunden. Wir

sehen, wie in dieser Zeit aufs höchste gesteigerten

Prunks auch der unbedeutenste Raum durch reiche

Dekoration zu einem Schaustück wurde. Festsaal

und Gartenterrasse, uns vom Grundriß bekannt, werden

beschrieben: „In den Garten zu ein Saal mit stei-

nerner Stiege, mit Doppeltem Aufgang, und 2 re-

passien Blatzen, von beiden Seiten steinerne Geländer,

weniger als 29 Figuren und 20 große Vasen auf Posta-

menten, 12 kleine Figuren und eine größere Anzahl

von Statuen. Der Vorliebe des 18. Jahrhunderts auch

für gärtnerische Kuriositäten, für exotische Gewächse,

wurde durch den Bestand von zwei „gemauerten Ana-

nashäusern“ und zwei „gemauerten Treibkasten“ und

schließlich durch das in einem vornehmen Garten

unerläßliche Orangeriehaus Rechnung getragen.

Nach dieser 1776 aufgestellten Schätzung war der

Palast damals noch mit allem Luxus ausgestattet,

der einem großen Herrn aus Leopolds, Josefs oder

Karls Tagen unerläßlich geschienen haben mag. Zu

einer Zeit also, in der sich in Wien schon seit

langem ein starkes Nachlassen von Prunk und gran-

dioser Lebensführung bemerkbar gemacht hatte.