20Ö

Franz Wickhoff.

War dieses System von der christlichen Baukunst überall zur Geltung gebracht worden, standen

seine Beispiele überall in den grossen Basiliken vor Augen, so hat es sich natürlich und wohl unbewusst

der Phantasie der Schreiber aufgedrängt, als sie ihre Linien und Bögen auf den Canonestafeln zogen.

Sie gestalteten dieselben nun zu einer Arcatur um und das muss früh und allgemein geschehen sein;

denn wir finden kein Evangeliarium, mag sein Schmuck auch noch so bescheiden sein, in dem die

Canonestafeln nicht dieses architektonische Gepräge trügen. Derselbe Geschmack, der dieses System

in der Architektur bevorzugte, wies ihm auch in der Decoration eine Rolle zu.

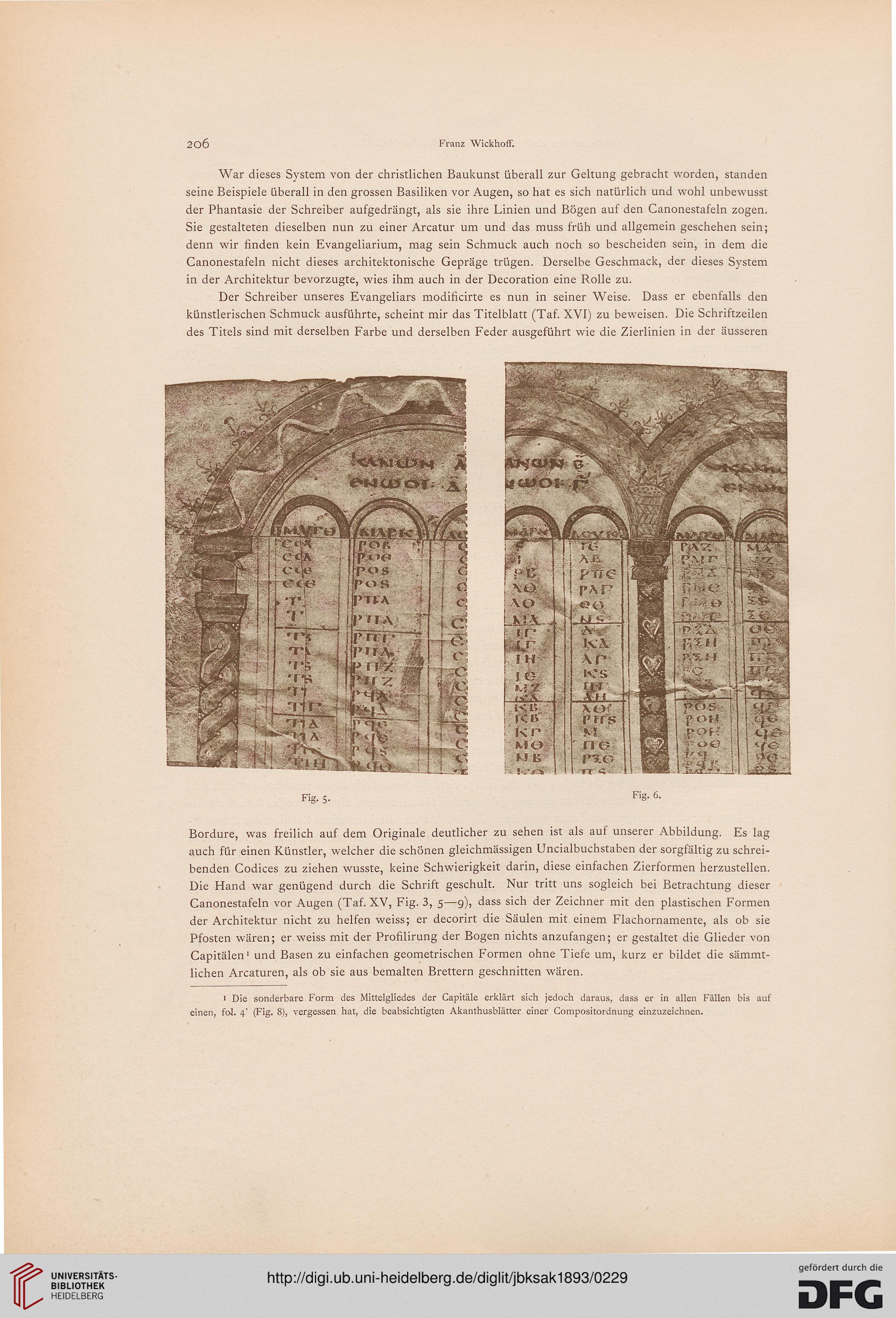

Der Schreiber unseres Evangeliars modificirte es nun in seiner Weise. Dass er ebenfalls den

künstlerischen Schmuck ausführte, scheint mir das Titelblatt (Taf. XVI) zu beweisen. Die Schriftzeilen

des Titels sind mit derselben Farbe und derselben Feder ausgeführt wie die Zierlinien in der äusseren

\o

\u

K? \

ir*

mt, i

! H '

} &

».?;/

i< 1'»

KB"

k r

M O

M B

!•-•♦•*

'Vi? u

1 A.C. f

1

I pne

1

\ PAP

k

,.*?<..>

As

Ki

\r

p trs

ne

i

TT G. <>

ff* i l

1

11

i j

11

■ ^-'

I

1

W

CJir-

i

Fig. 5-

Fig. 6.

Bordüre, was freilich auf dem Originale deutlicher zu sehen ist als auf unserer Abbildung. Es lag

auch für einen Künstler, welcher die schönen gleichmässigen Uncialbuchstaben der sorgfältig zu schrei-

benden Codices zu ziehen wusste, keine Schwierigkeit darin, diese einfachen Zierformen herzustellen.

Die Hand war genügend durch die Schrift geschult. Nur tritt uns sogleich bei Betrachtung dieser

Canonestafeln vor Augen (Taf. XV, Fig. 3, 5—9), dass sich der Zeichner mit den plastischen Formen

der Architektur nicht zu helfen weiss; er decorirt die Säulen mit einem Flachornamente, als ob sie

Pfosten wären; er weiss mit der Profilirung der Bogen nichts anzufangen; er gestaltet die Glieder von

Capitälen1 und Basen zu einfachen geometrischen Formen ohne Tiefe um, kurz er bildet die sämmt-

lichen Arcaturen, als ob sie aus bemalten Brettern geschnitten wären.

1 Die sonderbare Form des Mittelgliedes der Capitäle erklärt sich jedoch daraus, dass er in allen Fällen bis auf

einen, fcJ. 4' (Fig. 8), vergessen hat, die beabsichtigten Akanthusblätter einer Compositordnung einzuzeichnen.

Franz Wickhoff.

War dieses System von der christlichen Baukunst überall zur Geltung gebracht worden, standen

seine Beispiele überall in den grossen Basiliken vor Augen, so hat es sich natürlich und wohl unbewusst

der Phantasie der Schreiber aufgedrängt, als sie ihre Linien und Bögen auf den Canonestafeln zogen.

Sie gestalteten dieselben nun zu einer Arcatur um und das muss früh und allgemein geschehen sein;

denn wir finden kein Evangeliarium, mag sein Schmuck auch noch so bescheiden sein, in dem die

Canonestafeln nicht dieses architektonische Gepräge trügen. Derselbe Geschmack, der dieses System

in der Architektur bevorzugte, wies ihm auch in der Decoration eine Rolle zu.

Der Schreiber unseres Evangeliars modificirte es nun in seiner Weise. Dass er ebenfalls den

künstlerischen Schmuck ausführte, scheint mir das Titelblatt (Taf. XVI) zu beweisen. Die Schriftzeilen

des Titels sind mit derselben Farbe und derselben Feder ausgeführt wie die Zierlinien in der äusseren

\o

\u

K? \

ir*

mt, i

! H '

} &

».?;/

i< 1'»

KB"

k r

M O

M B

!•-•♦•*

'Vi? u

1 A.C. f

1

I pne

1

\ PAP

k

,.*?<..>

As

Ki

\r

p trs

ne

i

TT G. <>

ff* i l

1

11

i j

11

■ ^-'

I

1

W

CJir-

i

Fig. 5-

Fig. 6.

Bordüre, was freilich auf dem Originale deutlicher zu sehen ist als auf unserer Abbildung. Es lag

auch für einen Künstler, welcher die schönen gleichmässigen Uncialbuchstaben der sorgfältig zu schrei-

benden Codices zu ziehen wusste, keine Schwierigkeit darin, diese einfachen Zierformen herzustellen.

Die Hand war genügend durch die Schrift geschult. Nur tritt uns sogleich bei Betrachtung dieser

Canonestafeln vor Augen (Taf. XV, Fig. 3, 5—9), dass sich der Zeichner mit den plastischen Formen

der Architektur nicht zu helfen weiss; er decorirt die Säulen mit einem Flachornamente, als ob sie

Pfosten wären; er weiss mit der Profilirung der Bogen nichts anzufangen; er gestaltet die Glieder von

Capitälen1 und Basen zu einfachen geometrischen Formen ohne Tiefe um, kurz er bildet die sämmt-

lichen Arcaturen, als ob sie aus bemalten Brettern geschnitten wären.

1 Die sonderbare Form des Mittelgliedes der Capitäle erklärt sich jedoch daraus, dass er in allen Fällen bis auf

einen, fcJ. 4' (Fig. 8), vergessen hat, die beabsichtigten Akanthusblätter einer Compositordnung einzuzeichnen.