270

Dr. Julius von Schlosser.

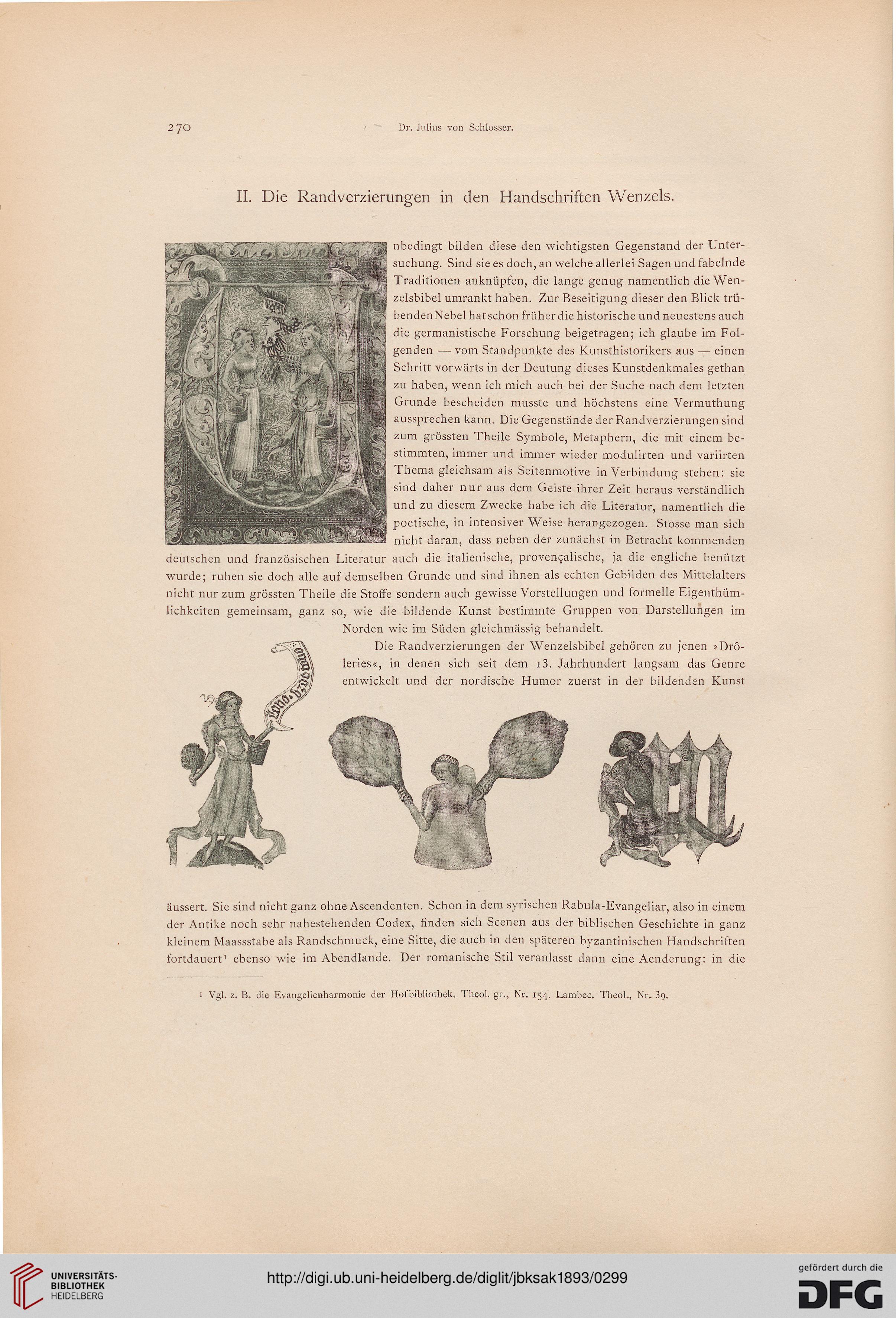

II. Die Randverzierungen in den Handschriften Wenzels.

nbedingt bilden diese den wichtigsten Gegenstand der Unter-

suchung. Sind sie es doch, an welche allerlei Sagen und fabelnde

Traditionen anknüpfen, die lange genug namentlich die Wen-

zelsbibel umrankt haben. Zur Beseitigung dieser den Blick trü-

bendenNebel hatschon früher die historische und neuestens auch

die germanistische Forschung beigetragen; ich glaube im Fol-

genden — vom Standpunkte des Kunsthistorikers aus — einen

Schritt vorwärts in der Deutung dieses Kunstdenkmales gethan

zu haben, wenn ich mich auch bei der Suche nach dem letzten

Grunde bescheiden musste und höchstens eine Vermuthung

aussprechen kann. Die Gegenstände der Randverzierungen sind

zum grössten Theile Symbole, Metaphern, die mit einem be-

stimmten, immer und immer wieder modulirten und variirten

Thema gleichsam als Seitenmotive in Verbindung stehen: sie

sind daher nur aus dem Geiste ihrer Zeit heraus verständlich

und zu diesem Zwecke habe ich die Literatur, namentlich die

poetische, in intensiver Weise herangezogen. Stosse man sich

nicht daran, dass neben der zunächst in Betracht kommenden

deutschen und französischen Literatur auch die italienische, provencalische, ja die engliche benützt

wurde; ruhen sie doch alle auf demselben Grunde und sind ihnen als echten Gebilden des Mittelalters

nicht nur zum grössten Theile die Stoffe sondern auch gewisse Vorstellungen und formelle Eigenthüm-

lichkeiten gemeinsam, ganz so, wie die bildende Kunst bestimmte Gruppen von Darstellungen im

Norden wie im Süden gleichmässig behandelt.

äussert. Sie sind nicht ganz ohne Ascendenten. Schon in dem syrischen Rabula-Evangeliar, also in einem

der Antike noch sehr nahestehenden Codex, finden sich Scenen aus der biblischen Geschichte in ganz

kleinem Maassstabe als Randschmuck, eine Sitte, die auch in den späteren byzantinischen Handschriften

fortdauert1 ebenso wie im Abendlande. Der romanische Stil veranlasst dann eine Aenderung: in die

1 Vgl. z. B. die Evangclicnharmonie der Hofbibliothek. Theol. gr., Nr. 154. Lambec. Theol., Nr. 3g.

Dr. Julius von Schlosser.

II. Die Randverzierungen in den Handschriften Wenzels.

nbedingt bilden diese den wichtigsten Gegenstand der Unter-

suchung. Sind sie es doch, an welche allerlei Sagen und fabelnde

Traditionen anknüpfen, die lange genug namentlich die Wen-

zelsbibel umrankt haben. Zur Beseitigung dieser den Blick trü-

bendenNebel hatschon früher die historische und neuestens auch

die germanistische Forschung beigetragen; ich glaube im Fol-

genden — vom Standpunkte des Kunsthistorikers aus — einen

Schritt vorwärts in der Deutung dieses Kunstdenkmales gethan

zu haben, wenn ich mich auch bei der Suche nach dem letzten

Grunde bescheiden musste und höchstens eine Vermuthung

aussprechen kann. Die Gegenstände der Randverzierungen sind

zum grössten Theile Symbole, Metaphern, die mit einem be-

stimmten, immer und immer wieder modulirten und variirten

Thema gleichsam als Seitenmotive in Verbindung stehen: sie

sind daher nur aus dem Geiste ihrer Zeit heraus verständlich

und zu diesem Zwecke habe ich die Literatur, namentlich die

poetische, in intensiver Weise herangezogen. Stosse man sich

nicht daran, dass neben der zunächst in Betracht kommenden

deutschen und französischen Literatur auch die italienische, provencalische, ja die engliche benützt

wurde; ruhen sie doch alle auf demselben Grunde und sind ihnen als echten Gebilden des Mittelalters

nicht nur zum grössten Theile die Stoffe sondern auch gewisse Vorstellungen und formelle Eigenthüm-

lichkeiten gemeinsam, ganz so, wie die bildende Kunst bestimmte Gruppen von Darstellungen im

Norden wie im Süden gleichmässig behandelt.

äussert. Sie sind nicht ganz ohne Ascendenten. Schon in dem syrischen Rabula-Evangeliar, also in einem

der Antike noch sehr nahestehenden Codex, finden sich Scenen aus der biblischen Geschichte in ganz

kleinem Maassstabe als Randschmuck, eine Sitte, die auch in den späteren byzantinischen Handschriften

fortdauert1 ebenso wie im Abendlande. Der romanische Stil veranlasst dann eine Aenderung: in die

1 Vgl. z. B. die Evangclicnharmonie der Hofbibliothek. Theol. gr., Nr. 154. Lambec. Theol., Nr. 3g.