Die Bilderhandschriften Königs Wenzel f.

271

Randverzierungen dringen nunmehr jene phantastischen, noch symbolisch zu deutenden Gebilde ein,

die auch in den Ornamenten des Kirchenstils ihr Wesen treiben. Ungefähr seit der vollständigen Aus-

bildung des französischen Geschmackes in der Baukunst kommt dann in diese Arabesken ein satirischer

oder humoristischer Zug: sie werden zu »Drölerien«.

Dieser humoristische Zug ist auch in den Randverzierungen der HandschriftenWenzels unverkenn-

bar. Gewisse Vorstellungen treten hier, namentlich in der Wenzelsbibel, in so häufiger Wiederholung

und mit so typischem Gepräge auf, dass wir sie in ganz bestimmte Gruppen scheiden, ja einige direct

als Embleme bezeichnen können. Daneben finden sich Devisen in deutscher und böhmischer Sprache.

Unter den Emblemen sondern sich deutlich fünf Gruppen, welche im Folgenden einzeln betrachtet

werden sollen:

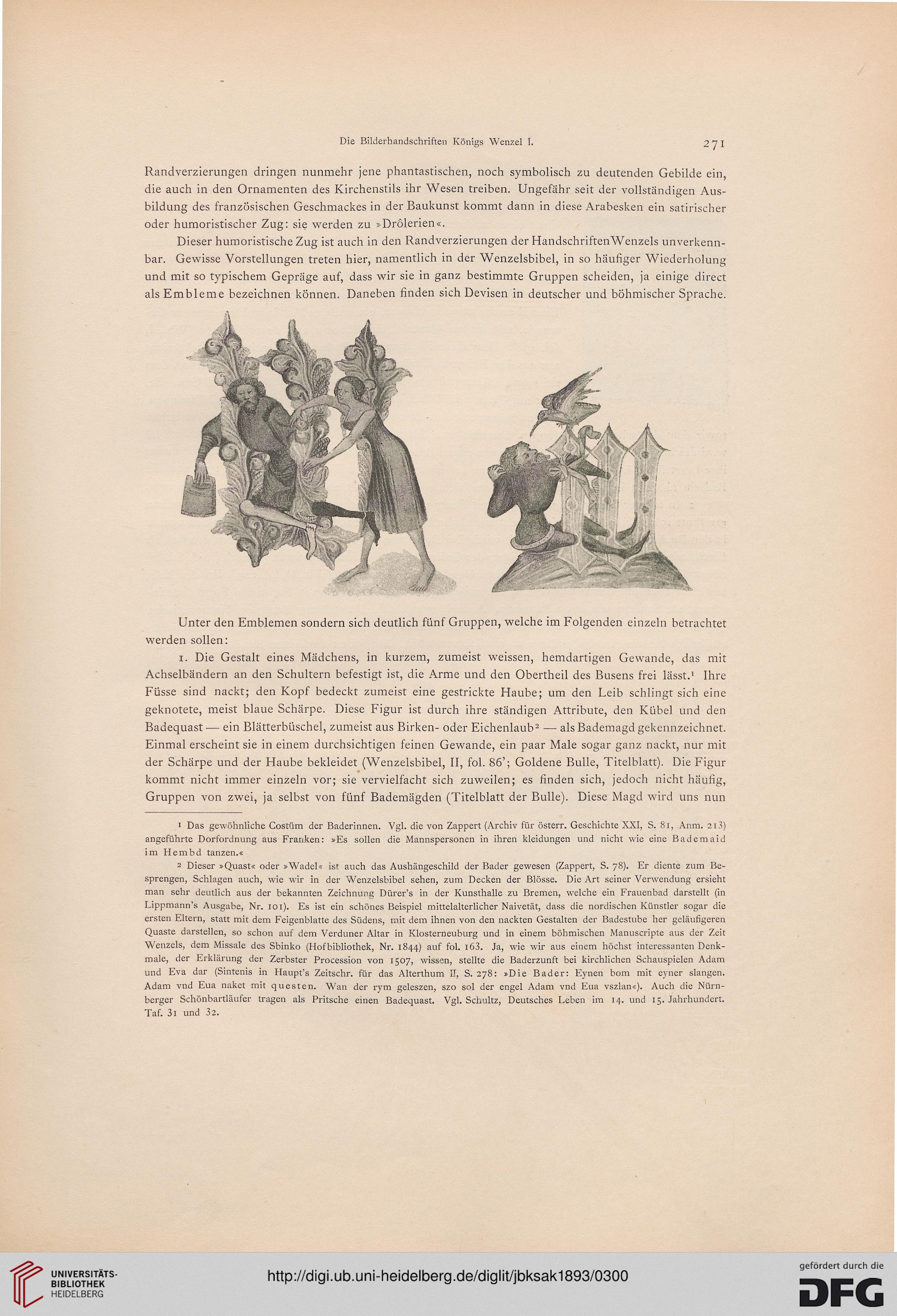

1. Die Gestalt eines Mädchens, in kurzem, zumeist weissen, hemdartigen Gewände, das mit

Achselbändern an den Schultern befestigt ist, die Arme und den Obertheil des Busens frei lässt." Ihre

Füsse sind nackt; den Kopf bedeckt zumeist eine gestrickte Haube; um den Leib schlingt sich eine

geknotete, meist blaue Schärpe. Diese Figur ist durch ihre ständigen Attribute, den Kübel und den

Badequast — ein Blätterbüschel, zumeist aus Birken- oder Eichenlaub2 — als Bademagd gekennzeichnet.

Einmal erscheint sie in einem durchsichtigen feinen Gewände, ein paar Male sogar ganz nackt, nur mit

der Schärpe und der Haube bekleidet (Wenzelsbibel, II, fol. 86'; Goldene Bulle, Titelblatt). Die Figur

kommt nicht immer einzeln vor; sie vervielfacht sich zuweilen; es finden sich, jedoch nicht häufig,

Gruppen von zwei, ja selbst von fünf Bademägden (Titelblatt der Bulle). Diese Magd wird uns nun

1 Das gewöhnliche Costüm der Baderinnen. Vgl. die von Zappert (Archiv für österr. Geschichte XXI, S. 81, Anm. 2l3)

angeführte Dorfordnung aus Franken: »Es sollen die Mannspersonen in ihren kleidungen und nicht wie eine Bademaid

im Hembd tanzen.«

2 Dieser »Quast« oder »Wade!« ist auch das Aushängeschild der Bader gewesen (Zappert, S. 78). Er diente zum Be-

sprengen, Schlagen auch, wie wir in der Wenzelsbibel sehen, zum Decken der Blosse. Die Art seiner Verwendung ersieht

man sehr deutlich aus der bekannten Zeichnung Dürer's in der Kunsthalle zu Bremen, welche ein Frauenbad darstellt (in

Lippmann's Ausgabe, Nr. ioi). Es ist ein schönes Beispiel mittelalterlicher Naivetät, dass die nordischen Künstler sogar die

ersten Eltern, statt mit dem Feigenblatte des Südens, mit dem ihnen von den nackten Gestalten der Badestube her geläufigeren

Quaste darstellen, so schon auf dem Verduner Altar in Klosterneuburg und in einem böhmischen Manuscripte aus der Zeit

Wenzels, dem Missale des Sbinko (Hofbibliothek, Nr. 1844) auf fol. i63. Ja, wie wir aus einem höchst interessanten Denk-

male, der Erklärung der Zerbster Procession von 1507, wissen, stellte die Baderzunft bei kirchlichen Schauspielen Adam

und Eva dar (Sintenis in Haupt's Zeitschr. für das Alterthum IJ, S. 278: »Die Bader: Eynen bom mit eyner slangen.

Adam vnd Eua naket mit questen. Wan der rym geleszen, szo sol der engel Adam vnd Eua vszlan«). Auch die Nürn-

berger Schönbartläufer tragen als Pritsche einen Badequast. Vgl. Schultz, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert.

Taf. 3l und 32.

271

Randverzierungen dringen nunmehr jene phantastischen, noch symbolisch zu deutenden Gebilde ein,

die auch in den Ornamenten des Kirchenstils ihr Wesen treiben. Ungefähr seit der vollständigen Aus-

bildung des französischen Geschmackes in der Baukunst kommt dann in diese Arabesken ein satirischer

oder humoristischer Zug: sie werden zu »Drölerien«.

Dieser humoristische Zug ist auch in den Randverzierungen der HandschriftenWenzels unverkenn-

bar. Gewisse Vorstellungen treten hier, namentlich in der Wenzelsbibel, in so häufiger Wiederholung

und mit so typischem Gepräge auf, dass wir sie in ganz bestimmte Gruppen scheiden, ja einige direct

als Embleme bezeichnen können. Daneben finden sich Devisen in deutscher und böhmischer Sprache.

Unter den Emblemen sondern sich deutlich fünf Gruppen, welche im Folgenden einzeln betrachtet

werden sollen:

1. Die Gestalt eines Mädchens, in kurzem, zumeist weissen, hemdartigen Gewände, das mit

Achselbändern an den Schultern befestigt ist, die Arme und den Obertheil des Busens frei lässt." Ihre

Füsse sind nackt; den Kopf bedeckt zumeist eine gestrickte Haube; um den Leib schlingt sich eine

geknotete, meist blaue Schärpe. Diese Figur ist durch ihre ständigen Attribute, den Kübel und den

Badequast — ein Blätterbüschel, zumeist aus Birken- oder Eichenlaub2 — als Bademagd gekennzeichnet.

Einmal erscheint sie in einem durchsichtigen feinen Gewände, ein paar Male sogar ganz nackt, nur mit

der Schärpe und der Haube bekleidet (Wenzelsbibel, II, fol. 86'; Goldene Bulle, Titelblatt). Die Figur

kommt nicht immer einzeln vor; sie vervielfacht sich zuweilen; es finden sich, jedoch nicht häufig,

Gruppen von zwei, ja selbst von fünf Bademägden (Titelblatt der Bulle). Diese Magd wird uns nun

1 Das gewöhnliche Costüm der Baderinnen. Vgl. die von Zappert (Archiv für österr. Geschichte XXI, S. 81, Anm. 2l3)

angeführte Dorfordnung aus Franken: »Es sollen die Mannspersonen in ihren kleidungen und nicht wie eine Bademaid

im Hembd tanzen.«

2 Dieser »Quast« oder »Wade!« ist auch das Aushängeschild der Bader gewesen (Zappert, S. 78). Er diente zum Be-

sprengen, Schlagen auch, wie wir in der Wenzelsbibel sehen, zum Decken der Blosse. Die Art seiner Verwendung ersieht

man sehr deutlich aus der bekannten Zeichnung Dürer's in der Kunsthalle zu Bremen, welche ein Frauenbad darstellt (in

Lippmann's Ausgabe, Nr. ioi). Es ist ein schönes Beispiel mittelalterlicher Naivetät, dass die nordischen Künstler sogar die

ersten Eltern, statt mit dem Feigenblatte des Südens, mit dem ihnen von den nackten Gestalten der Badestube her geläufigeren

Quaste darstellen, so schon auf dem Verduner Altar in Klosterneuburg und in einem böhmischen Manuscripte aus der Zeit

Wenzels, dem Missale des Sbinko (Hofbibliothek, Nr. 1844) auf fol. i63. Ja, wie wir aus einem höchst interessanten Denk-

male, der Erklärung der Zerbster Procession von 1507, wissen, stellte die Baderzunft bei kirchlichen Schauspielen Adam

und Eva dar (Sintenis in Haupt's Zeitschr. für das Alterthum IJ, S. 278: »Die Bader: Eynen bom mit eyner slangen.

Adam vnd Eua naket mit questen. Wan der rym geleszen, szo sol der engel Adam vnd Eua vszlan«). Auch die Nürn-

berger Schönbartläufer tragen als Pritsche einen Badequast. Vgl. Schultz, Deutsches Leben im 14. und 15. Jahrhundert.

Taf. 3l und 32.