278

Dr. Julius von Schlosser.

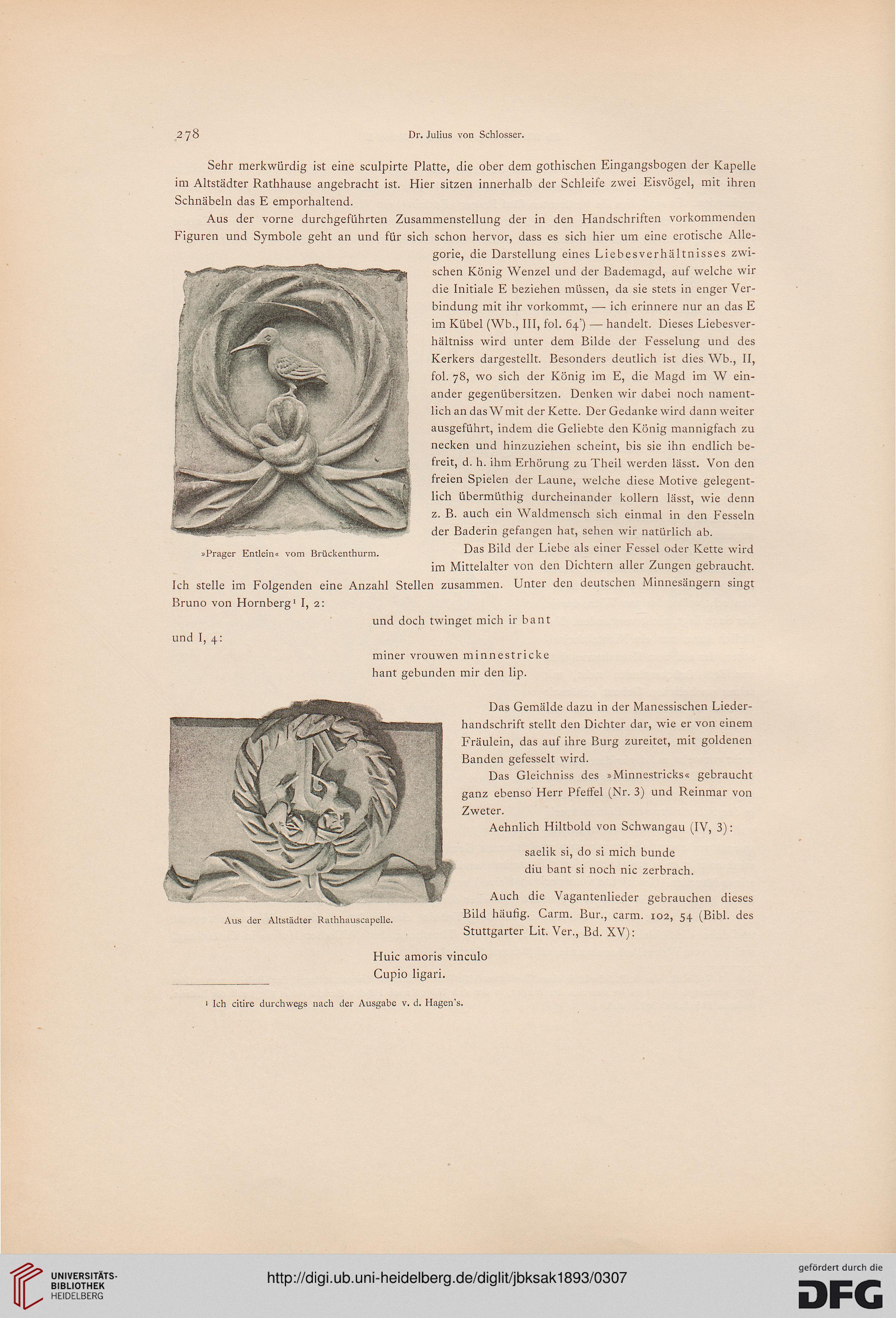

Sehr merkwürdig ist eine sculpirte Platte, die ober dem gothischen Eingangsbogen der Kapelle

im Altstädter Rathhause angebracht ist. Hier sitzen innerhalb der Schleife zwei Eisvögel, mit ihren

Schnäbeln das E emporhaltend.

Aus der vorne durchgeführten Zusammenstellung der in den Handschriften vorkommenden

Figuren und Symbole geht an und für sich schon hervor, dass es sich hier um eine erotische Alle-

gorie, die Darstellung eines Liebesverhältnisses zwi-

schen König Wenzel und der Bademagd, auf welche wir

die Initiale E beziehen müssen, da sie stets in enger Ver-

bindung mit ihr vorkommt, — ich erinnere nur an das E

im Kübel (Wb., III, fol. 64') — handelt. Dieses Liebesver-

hältniss wird unter dem Bilde der Fesselung und des

Kerkers dargestellt. Besonders deutlich ist dies Wb., II,

Ial^rsSjj: fol. 78, wo sich der König im E, die Magd im W ein-

W.qp*W 0fi ander gegenübersitzen. Denken wir dabei noch nament-

lich an das W mit der Kette. Der Gedanke wird dann weiter

ausgeführt, indem die Geliebte den König mannigfach zu

necken und hinzuziehen scheint, bis sie ihn endlich be-

freit, d. h. ihm Erhörung zu Theil werden lässt. Von den

freien Spielen der Laune, welche diese Motive gelegent-

lich übermüthig durcheinander kollern lässt, wie denn

z. B. auch ein Waldmensch sich einmal in den Fesseln

der Baderin gefangen hat, sehen wir natürlich ab.

Das Bild der Liebe als einer Fessel oder Kette wird

im Mittelalter von den Dichtern aller Zungen gebraucht.

Ich stelle im Folgenden eine Anzahl Stellen zusammen. Unter den deutschen Minnesängern singt

Bruno von Hornberg1 I, 2:

und doch twinget mich ir bant

und I, 4:

miner vrouwen minnestricke

hant gebunden mir den lip.

»Prager Entlein« vom Brückenthurm.

Aus der Altstädter Rathhauscapelle.

Das Gemälde dazu in der Manessischen Lieder-

handschrift stellt den Dichter dar, wie er von einem

Fräulein, das auf ihre Burg zureitet, mit goldenen

Banden gefesselt wird.

Das Gleichniss des »Minnestricks« gebraucht

ganz ebenso Herr Pfeffel (Nr. 3) und Reinmar von

Zweter.

Aehnlich Hiltbold von Schwangau (IV, 3):

saelik si, do si mich bunde

diu bant si noch nie zerbrach.

Auch die Vagantenlieder gebrauchen dieses

Bild häufig. Carm. Bur., carm. 102, 54 (Bibl. des

Stuttgarter Lit. Ver., Bd. XV):

Huic amoris vineulo

Cupio ligari.

1 Ich citire durchwegs nach der Ausgabe v. d. Hagen's.

Dr. Julius von Schlosser.

Sehr merkwürdig ist eine sculpirte Platte, die ober dem gothischen Eingangsbogen der Kapelle

im Altstädter Rathhause angebracht ist. Hier sitzen innerhalb der Schleife zwei Eisvögel, mit ihren

Schnäbeln das E emporhaltend.

Aus der vorne durchgeführten Zusammenstellung der in den Handschriften vorkommenden

Figuren und Symbole geht an und für sich schon hervor, dass es sich hier um eine erotische Alle-

gorie, die Darstellung eines Liebesverhältnisses zwi-

schen König Wenzel und der Bademagd, auf welche wir

die Initiale E beziehen müssen, da sie stets in enger Ver-

bindung mit ihr vorkommt, — ich erinnere nur an das E

im Kübel (Wb., III, fol. 64') — handelt. Dieses Liebesver-

hältniss wird unter dem Bilde der Fesselung und des

Kerkers dargestellt. Besonders deutlich ist dies Wb., II,

Ial^rsSjj: fol. 78, wo sich der König im E, die Magd im W ein-

W.qp*W 0fi ander gegenübersitzen. Denken wir dabei noch nament-

lich an das W mit der Kette. Der Gedanke wird dann weiter

ausgeführt, indem die Geliebte den König mannigfach zu

necken und hinzuziehen scheint, bis sie ihn endlich be-

freit, d. h. ihm Erhörung zu Theil werden lässt. Von den

freien Spielen der Laune, welche diese Motive gelegent-

lich übermüthig durcheinander kollern lässt, wie denn

z. B. auch ein Waldmensch sich einmal in den Fesseln

der Baderin gefangen hat, sehen wir natürlich ab.

Das Bild der Liebe als einer Fessel oder Kette wird

im Mittelalter von den Dichtern aller Zungen gebraucht.

Ich stelle im Folgenden eine Anzahl Stellen zusammen. Unter den deutschen Minnesängern singt

Bruno von Hornberg1 I, 2:

und doch twinget mich ir bant

und I, 4:

miner vrouwen minnestricke

hant gebunden mir den lip.

»Prager Entlein« vom Brückenthurm.

Aus der Altstädter Rathhauscapelle.

Das Gemälde dazu in der Manessischen Lieder-

handschrift stellt den Dichter dar, wie er von einem

Fräulein, das auf ihre Burg zureitet, mit goldenen

Banden gefesselt wird.

Das Gleichniss des »Minnestricks« gebraucht

ganz ebenso Herr Pfeffel (Nr. 3) und Reinmar von

Zweter.

Aehnlich Hiltbold von Schwangau (IV, 3):

saelik si, do si mich bunde

diu bant si noch nie zerbrach.

Auch die Vagantenlieder gebrauchen dieses

Bild häufig. Carm. Bur., carm. 102, 54 (Bibl. des

Stuttgarter Lit. Ver., Bd. XV):

Huic amoris vineulo

Cupio ligari.

1 Ich citire durchwegs nach der Ausgabe v. d. Hagen's.