Die Bilderhandschriften Königs Wenzel I.

285

und seiner Gemahlin Anna im Liebesknoten haben wir oben erwähnt; ebenso findet sich in den Heures

der Anna von Bretagne, Gemahlin Ludwig XII., ein verschlungenes A und L mit der Krone darüber

(Dibdin, A bibliographical tour, vol. II, 189).

Wie dem Leser noch in Erinnerung sein wird, trägt die Bademagd auf dem

Titelblatt der Wiener astronomischen Handschrift das Monogramm W E wie ein

Geschmeide um den Hals. In Chaucer's Canterbury-Tales trägt die Priorin einen

ähnlichen Schmuck, ein gekröntes A mit Devise:

Of smal corals aboute hire arme sehe baar

A peire of bedes gaudir al with grene;

And theron heng a broch of gold ful schene

On which war first i-writen a crowned A

And after that: Amor vincit omnia.

(Ed. Wright in der Percy-Society, vol. XXV, v. 158 ff.)

Dieser Schmuck muss in England häufig gewesen sein; denn 1845 wurde in

Dorsetshire eine ganz mit der Beschreibung Chaucer's übereinstimmende Broche:

ein gothisches A mit Heftnadel und der Devise:

Jo fas amer e doz de amer

und den Initialen AGL gefunden (abgebildet in der Edition der Percy-Society,

a. a. O., p. 8).

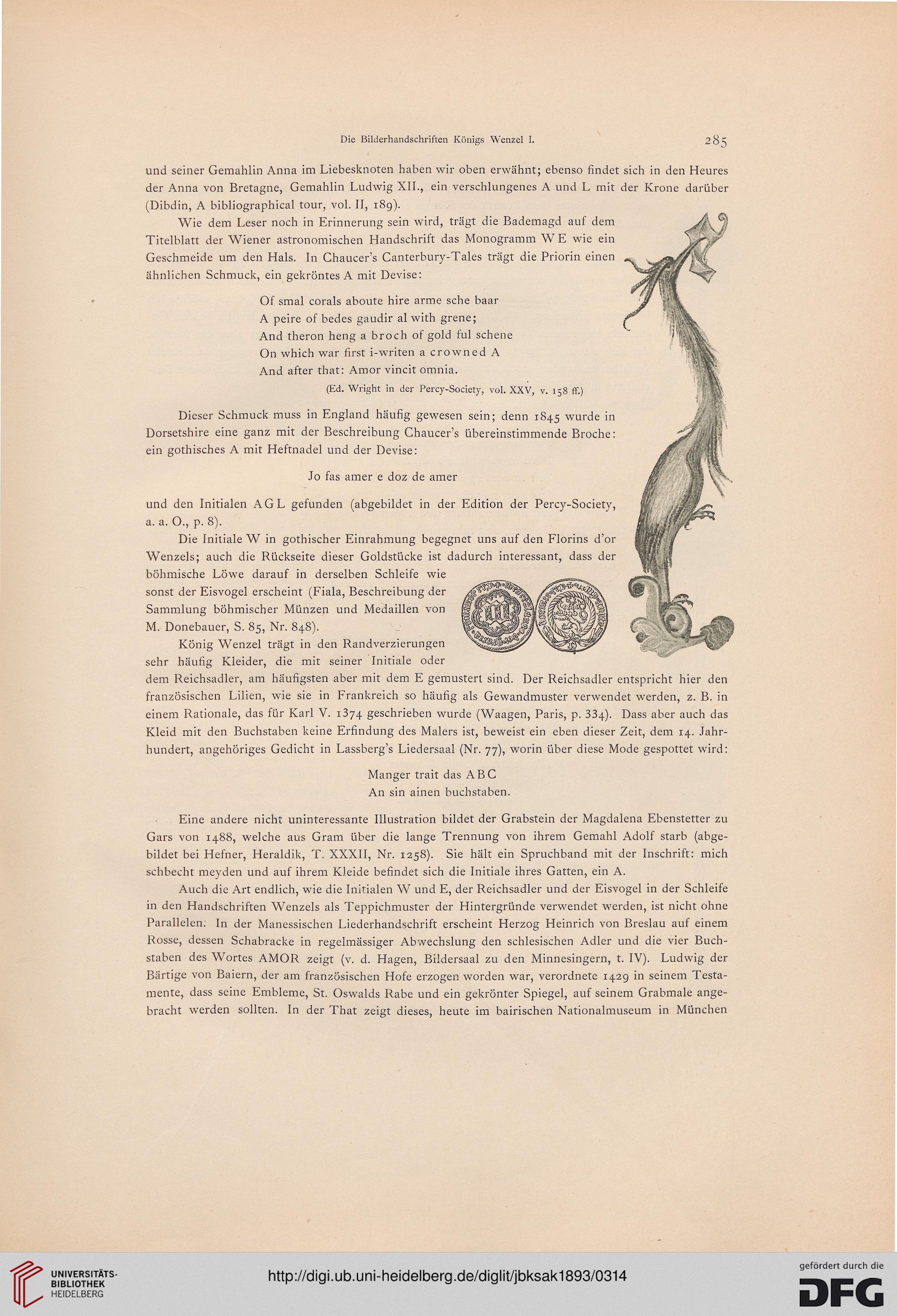

Die Initiale W in gothischer Einrahmung begegnet uns auf den Florins d'or

Wenzels; auch die Rückseite dieser Goldstücke ist dadurch interessant, dass der

böhmische Löwe darauf in derselben Schleife wie

sonst der Eisvogel erscheint (Fiala, Beschreibung der

Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen von

M. Donebauer, S. 85, Nr. 848).

König Wenzel trägt in den Randverzierungen

sehr häufig Kleider, die mit seiner Initiale oder

dem Reichsadler, am häufigsten aber mit dem E gemustert sind. Der Reichsadler entspricht hier den

französischen Lilien, wie sie in Frankreich so häufig als Gewandmuster verwendet werden, z. B. in

einem Rationale, das für Karl V. 1374 geschrieben wurde (Waagen, Paris, p. 334). Dass aber auch das

Kleid mit den Buchstaben keine Erfindung des Malers ist, beweist ein eben dieser Zeit, dem 14. Jahr-

hundert, angehöriges Gedicht in Lassberg's Liedersaal (Nr. 77), worin über diese Mode gespottet wird:

Manger trait das ABC

An sin ainen buchstaben.

Eine andere nicht uninteressante Illustration bildet der Grabstein der Magdalena Ebenstetter zu

Gars von 1488, welche aus Gram über die lange Trennung von ihrem Gemahl Adolf starb (abge-

bildet bei Hefner, Heraldik, T. XXXII, Nr. 1258). Sie hält ein Spruchband mit der Inschrift: mich

schbecht meyden und auf ihrem Kleide befindet sich die Initiale ihres Gatten, ein A.

Auch die Art endlich, wie die Initialen W und E, der Reichsadler und der Eisvogel in der Schleife

in den Handschriften Wenzels als Teppichmuster der Hintergründe verwendet werden, ist nicht ohne

Parallelen. In der Manessischen Liederhandschrift erscheint Herzog Heinrich von Breslau auf einem

Rosse, dessen Schabracke in regelmässiger Abwechslung den schlesischen Adler und die vier Buch-

staben des Wortes AMOR zeigt (v. d. Hagen, Bildersaal zu den Minnesingern, t. IV). Ludwig der

Bärtige von Baiern, der am französischen Hofe erzogen worden war, verordnete 1429 in seinem Testa-

mente, dass seine Embleme, St. Oswalds Rabe und ein gekrönter Spiegel, auf seinem Grabmale ange-

bracht werden sollten. In der That zeigt dieses, heute im bairischen Nationalmuseum in München

285

und seiner Gemahlin Anna im Liebesknoten haben wir oben erwähnt; ebenso findet sich in den Heures

der Anna von Bretagne, Gemahlin Ludwig XII., ein verschlungenes A und L mit der Krone darüber

(Dibdin, A bibliographical tour, vol. II, 189).

Wie dem Leser noch in Erinnerung sein wird, trägt die Bademagd auf dem

Titelblatt der Wiener astronomischen Handschrift das Monogramm W E wie ein

Geschmeide um den Hals. In Chaucer's Canterbury-Tales trägt die Priorin einen

ähnlichen Schmuck, ein gekröntes A mit Devise:

Of smal corals aboute hire arme sehe baar

A peire of bedes gaudir al with grene;

And theron heng a broch of gold ful schene

On which war first i-writen a crowned A

And after that: Amor vincit omnia.

(Ed. Wright in der Percy-Society, vol. XXV, v. 158 ff.)

Dieser Schmuck muss in England häufig gewesen sein; denn 1845 wurde in

Dorsetshire eine ganz mit der Beschreibung Chaucer's übereinstimmende Broche:

ein gothisches A mit Heftnadel und der Devise:

Jo fas amer e doz de amer

und den Initialen AGL gefunden (abgebildet in der Edition der Percy-Society,

a. a. O., p. 8).

Die Initiale W in gothischer Einrahmung begegnet uns auf den Florins d'or

Wenzels; auch die Rückseite dieser Goldstücke ist dadurch interessant, dass der

böhmische Löwe darauf in derselben Schleife wie

sonst der Eisvogel erscheint (Fiala, Beschreibung der

Sammlung böhmischer Münzen und Medaillen von

M. Donebauer, S. 85, Nr. 848).

König Wenzel trägt in den Randverzierungen

sehr häufig Kleider, die mit seiner Initiale oder

dem Reichsadler, am häufigsten aber mit dem E gemustert sind. Der Reichsadler entspricht hier den

französischen Lilien, wie sie in Frankreich so häufig als Gewandmuster verwendet werden, z. B. in

einem Rationale, das für Karl V. 1374 geschrieben wurde (Waagen, Paris, p. 334). Dass aber auch das

Kleid mit den Buchstaben keine Erfindung des Malers ist, beweist ein eben dieser Zeit, dem 14. Jahr-

hundert, angehöriges Gedicht in Lassberg's Liedersaal (Nr. 77), worin über diese Mode gespottet wird:

Manger trait das ABC

An sin ainen buchstaben.

Eine andere nicht uninteressante Illustration bildet der Grabstein der Magdalena Ebenstetter zu

Gars von 1488, welche aus Gram über die lange Trennung von ihrem Gemahl Adolf starb (abge-

bildet bei Hefner, Heraldik, T. XXXII, Nr. 1258). Sie hält ein Spruchband mit der Inschrift: mich

schbecht meyden und auf ihrem Kleide befindet sich die Initiale ihres Gatten, ein A.

Auch die Art endlich, wie die Initialen W und E, der Reichsadler und der Eisvogel in der Schleife

in den Handschriften Wenzels als Teppichmuster der Hintergründe verwendet werden, ist nicht ohne

Parallelen. In der Manessischen Liederhandschrift erscheint Herzog Heinrich von Breslau auf einem

Rosse, dessen Schabracke in regelmässiger Abwechslung den schlesischen Adler und die vier Buch-

staben des Wortes AMOR zeigt (v. d. Hagen, Bildersaal zu den Minnesingern, t. IV). Ludwig der

Bärtige von Baiern, der am französischen Hofe erzogen worden war, verordnete 1429 in seinem Testa-

mente, dass seine Embleme, St. Oswalds Rabe und ein gekrönter Spiegel, auf seinem Grabmale ange-

bracht werden sollten. In der That zeigt dieses, heute im bairischen Nationalmuseum in München