Die Bilderhandschriften Königs Wenzel I. 295

gelegt wäre, umsomehr, da wir wissen, dass namentlich die zweite Ehe des Königs, aus Neigung ge-

schlossen, durch Uebereinstimmung der Charaktere eine glückliche war und alle die bösen, zumeist

tendenziösen Nachreden späterer Zeit Wenzeln wohl der Faulheit, Neigung zum Trünke, des Jähzorns

und der Grausamkeit aber nicht geschlechtlicher Ausschweifungen zeihen.1

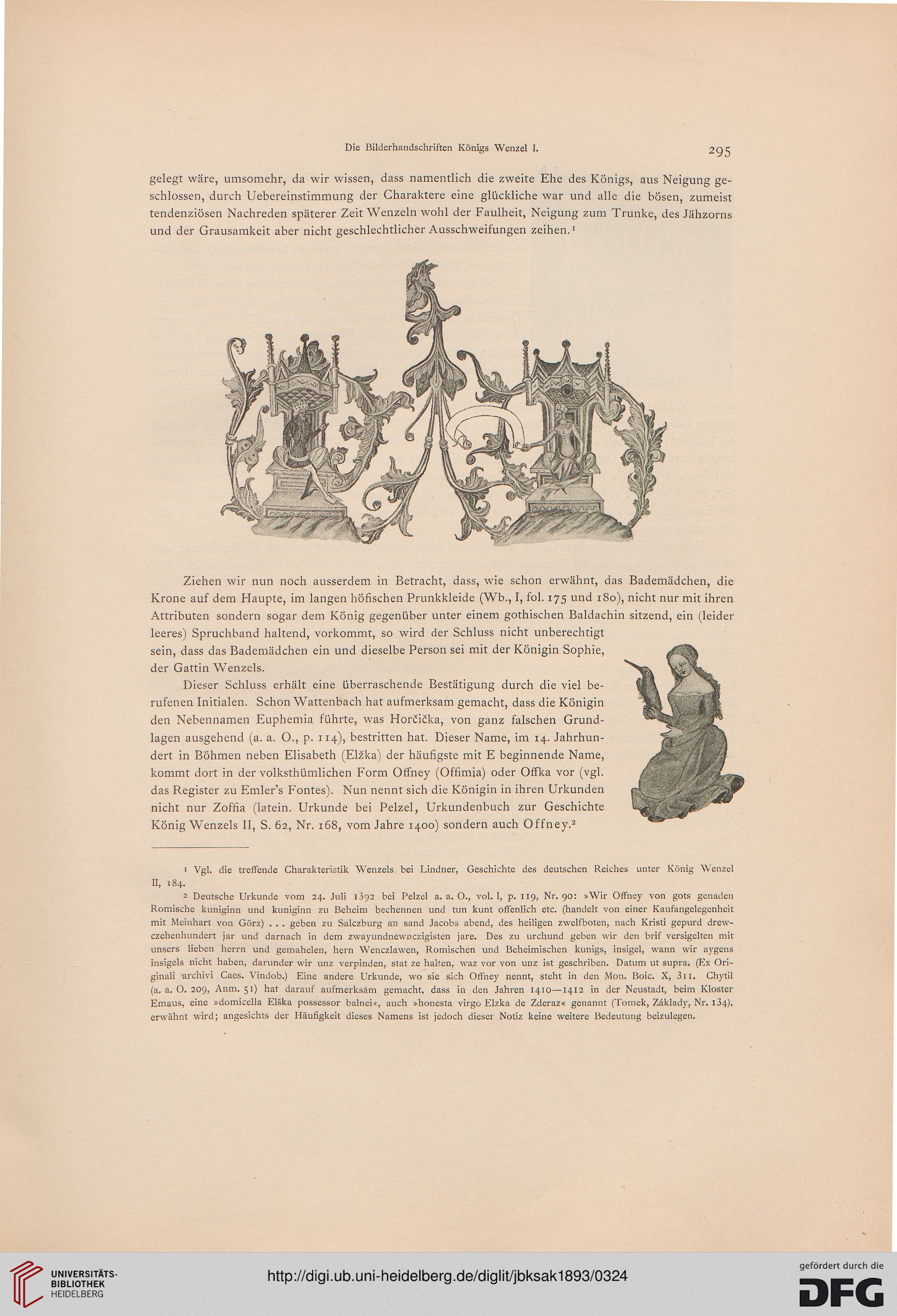

Ziehen wir nun noch ausserdem in Betracht, dass, wie schon erwähnt, das Bademädchen, die

Krone auf dem Haupte, im langen höfischen Prunkkleide (Wb., I, fol. 175 und 180), nicht nur mit ihren

Attributen sondern sogar dem König gegenüber unter einem gothischen Baldachin sitzend, ein (leider

leeres) Spruchband haltend, vorkommt, so wird der Schluss nicht unberechtigt

sein, dass das Bademädchen ein und dieselbe Person sei mit der Königin Sophie,

der Gattin Wenzels.

Dieser Schluss erhält eine überraschende Bestätigung durch die viel be-

rufenen Initialen. Schon Wattenbach hat aufmerksam gemacht, dass die Königin

den Nebennamen Euphemia führte, was Horcic'ka, von ganz falschen Grund-

lagen ausgehend (a. a. O., p. 114), bestritten hat. Dieser Name, im 14. Jahrhun-

dert in Böhmen neben Elisabeth (El2ka) der häufigste mit E beginnende Name,

kommt dort in der volkstümlichen Form Offney (Offimia) oder Offka vor (vgl.

das Register zu Emler's Fontes). Nun nennt sich die Königin in ihren Urkunden

nicht nur Zoffia (latein. Urkunde bei Pelzel, Urkundenbuch zur Geschichte

König Wenzels II, S. 62, Nr. 168, vom Jahre 1400) sondern auch Offney.2

1 Vgl. die treffende Charakteristik Wenzels bei Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel

II, 184.

2 Deutsche Urkunde vom 24. Juli 1392 bei Pelzel a.a.O., vol. I, p. 119, Nr. 90: »Wir Offney von gots genaden

Romische kuniginn und kuniginn zu Behcim bechennen und tun kunt offenlich etc. (handelt von einer Kaufangelegenhcit

mit Meinhart von Görz) . . . geben zu Salczburg an sand Jacobs abend, des heiligen zweifboten, nach Kristi gepurd drew-

czehenhundert jar und darnach in dem zwayundnewnczigisten jare. Des zu urchund geben wir den brif versigelten mit

unscrs lieben herrn und gemahelen, hern Wenczlawen, Romischen und Beheimischen kunigs, insigel, wann wir aygens

insigels nicht haben, darunder wir unz verpinden, stat ze hairen, waz vor von unz ist geschriben. Datum ut supra; (Ex Ori-

ginali archivi Caes. Vindob.) Eine andere Urkunde, wo sie sich Offney nennt, steht in den Mon. Boic. X, 3n. Chytil

(a. a. O. 209, Anm. 51) hat darauf aufmerksam gemacht, dass in den Jahren 1410—1412 in der Neustadt, beim Kloster

Emaus, eine »domicella Ellka possessor balnei«, auch »honesta virgo Elzka de Zderaz« genannt (Tomek, Zäklady, Nr. l34),

erwähnt wird; angesichts der Häufigkeit dieses Namens ist jedoch dieser Notiz keine weitere Bedeutung beizulegen.

gelegt wäre, umsomehr, da wir wissen, dass namentlich die zweite Ehe des Königs, aus Neigung ge-

schlossen, durch Uebereinstimmung der Charaktere eine glückliche war und alle die bösen, zumeist

tendenziösen Nachreden späterer Zeit Wenzeln wohl der Faulheit, Neigung zum Trünke, des Jähzorns

und der Grausamkeit aber nicht geschlechtlicher Ausschweifungen zeihen.1

Ziehen wir nun noch ausserdem in Betracht, dass, wie schon erwähnt, das Bademädchen, die

Krone auf dem Haupte, im langen höfischen Prunkkleide (Wb., I, fol. 175 und 180), nicht nur mit ihren

Attributen sondern sogar dem König gegenüber unter einem gothischen Baldachin sitzend, ein (leider

leeres) Spruchband haltend, vorkommt, so wird der Schluss nicht unberechtigt

sein, dass das Bademädchen ein und dieselbe Person sei mit der Königin Sophie,

der Gattin Wenzels.

Dieser Schluss erhält eine überraschende Bestätigung durch die viel be-

rufenen Initialen. Schon Wattenbach hat aufmerksam gemacht, dass die Königin

den Nebennamen Euphemia führte, was Horcic'ka, von ganz falschen Grund-

lagen ausgehend (a. a. O., p. 114), bestritten hat. Dieser Name, im 14. Jahrhun-

dert in Böhmen neben Elisabeth (El2ka) der häufigste mit E beginnende Name,

kommt dort in der volkstümlichen Form Offney (Offimia) oder Offka vor (vgl.

das Register zu Emler's Fontes). Nun nennt sich die Königin in ihren Urkunden

nicht nur Zoffia (latein. Urkunde bei Pelzel, Urkundenbuch zur Geschichte

König Wenzels II, S. 62, Nr. 168, vom Jahre 1400) sondern auch Offney.2

1 Vgl. die treffende Charakteristik Wenzels bei Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel

II, 184.

2 Deutsche Urkunde vom 24. Juli 1392 bei Pelzel a.a.O., vol. I, p. 119, Nr. 90: »Wir Offney von gots genaden

Romische kuniginn und kuniginn zu Behcim bechennen und tun kunt offenlich etc. (handelt von einer Kaufangelegenhcit

mit Meinhart von Görz) . . . geben zu Salczburg an sand Jacobs abend, des heiligen zweifboten, nach Kristi gepurd drew-

czehenhundert jar und darnach in dem zwayundnewnczigisten jare. Des zu urchund geben wir den brif versigelten mit

unscrs lieben herrn und gemahelen, hern Wenczlawen, Romischen und Beheimischen kunigs, insigel, wann wir aygens

insigels nicht haben, darunder wir unz verpinden, stat ze hairen, waz vor von unz ist geschriben. Datum ut supra; (Ex Ori-

ginali archivi Caes. Vindob.) Eine andere Urkunde, wo sie sich Offney nennt, steht in den Mon. Boic. X, 3n. Chytil

(a. a. O. 209, Anm. 51) hat darauf aufmerksam gemacht, dass in den Jahren 1410—1412 in der Neustadt, beim Kloster

Emaus, eine »domicella Ellka possessor balnei«, auch »honesta virgo Elzka de Zderaz« genannt (Tomek, Zäklady, Nr. l34),

erwähnt wird; angesichts der Häufigkeit dieses Namens ist jedoch dieser Notiz keine weitere Bedeutung beizulegen.