3o4

Dr. Julius von Schlosser.

sind einige Seiten der Antwerpener Bibel blos mit Vorzeichnungen versehen. Hierauf wurde, wie wir

aus demselben Codex entnehmen können, die Untermalung angelegt.

Inden Bibel min iaturen1 folgt der Maler Schritt für Schritt dem Text: schon daraus geht hervor,

dass er, — und die Ungeschicklichkeit in der Darstellung vieler Scenen zeigt das deutlich — abgesehen

von den allgemein feststehenden Darstellungen, selbst componiren musste. Der Vorwurf, den selbst

neuere Schriftsteller (Janitschek, Chytil) der Wenzelsbibel machen, dass die Maler dem Geschmacke des

Königs gemäss (?!) die rohen und unanständigen Scenen geflissentlich bevorzugt hätten, ist völlig unge-

rechtfertigt. Die Malereien illustriren fast jede hervorragendere Scene und das alte Testament ist eben

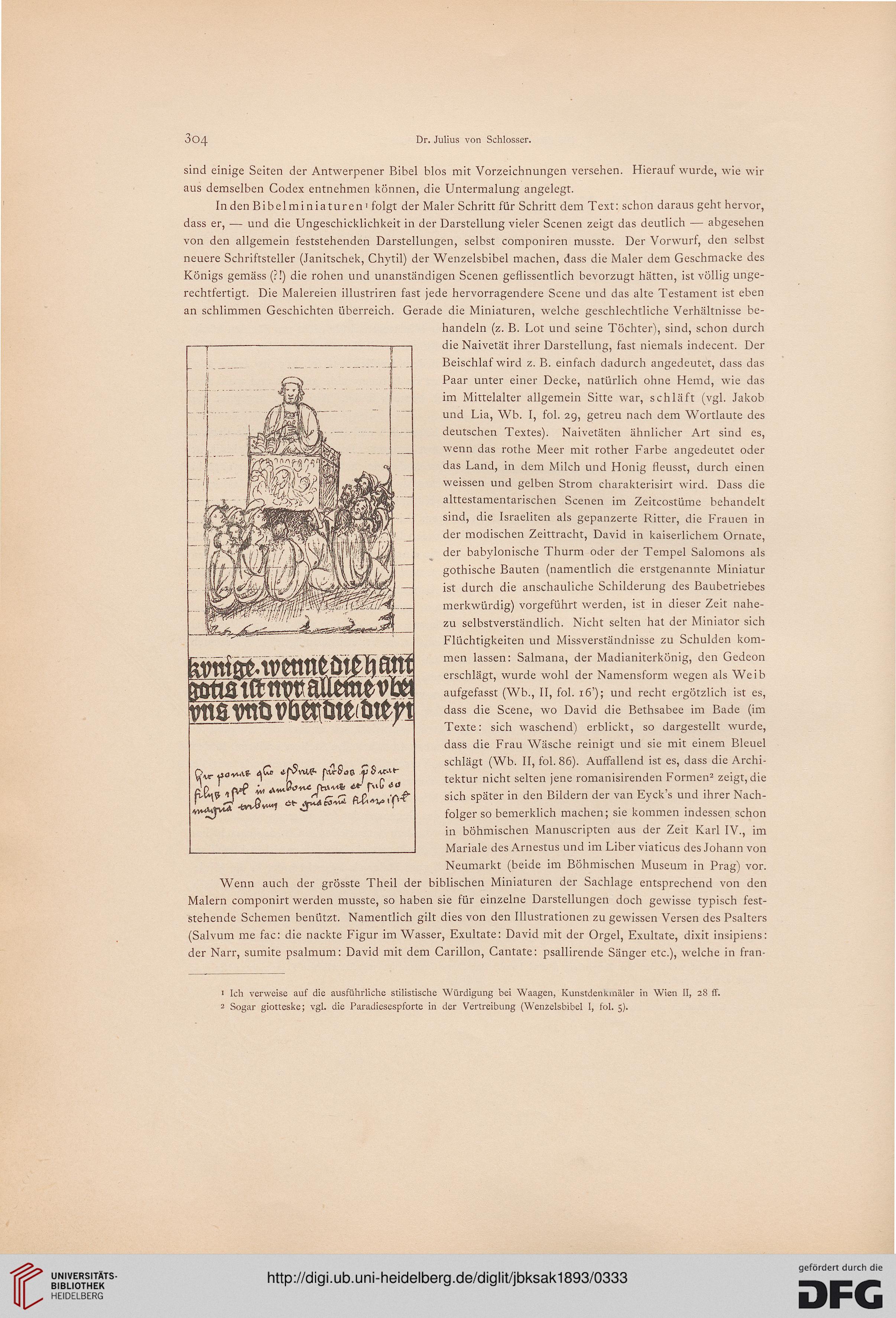

an schlimmen Geschichten überreich. Gerade die Miniaturen, welche geschlechtliche Verhältnisse be-

handeln (z. B. Lot und seine Töchter), sind, schon durch

die Naivetät ihrer Darstellung, fast niemals indecent. Der

Beischlaf wird z. B. einfach dadurch angedeutet, dass das

Paar unter einer Decke, natürlich ohne Hemd, wie das

im Mittelalter allgemein Sitte war, schläft (vgl. Jakob

und Lia, Wb. I, fol. 29, getreu nach dem Wortlaute des

deutschen Textes). Naivetäten ähnlicher Art sind es,

wenn das rothe Meer mit rother Farbe angedeutet oder

das Land, in dem Milch und Honig fleusst, durch einen

weissen und gelben Strom charakterisirt wird. Dass die

alttestamentarischen Scenen im Zeitcostüme behandelt

sind, die Israeliten als gepanzerte Ritter, die Frauen in

der modischen Zeittracht, David in kaiserlichem Ornate,

der babylonische Thurm oder der Tempel Salomons als

gothische Bauten (namentlich die erstgenannte Miniatur

ist durch die anschauliche Schilderung des Baubetriebes

merkwürdig) vorgeführt werden, ist in dieser Zeit nahe-

zu selbstverständlich. Nicht selten hat der Miniator sich

Flüchtigkeiten und Missverständnisse zu Schulden kom-

men lassen: Salmana, der Madianiterkönig, den Gedeon

erschlägt, wurde wohl der Namensform wegen als Weib

aufgefasst (Wb., II, fol. 16'); und recht ergötzlich ist es,

dass die Scene, wo David die Bethsabee im Bade (im

Texte: sich waschend) erblickt, so dargestellt wurde,

dass die Frau Wäsche reinigt und sie mit einem Bleuel

schlägt (Wb. II, fol. 86). Auffallend ist es, dass die Archi-

tektur nicht selten jene romanisirenden Formen2 zeigt, die

sich später in den Bildern der van Eyck's und ihrer Nach-

folger so bemerklich machen; sie kommen indessen schon

in böhmischen Manuscripten aus der Zeit Karl IV., im

Mariale des Arnestus und im Liber viaticus des Johann von

Neumarkt (beide im Böhmischen Museum in Prag) vor.

Wenn auch der grösste Theil der biblischen Miniaturen der Sachlage entsprechend von den

Malern componirt werden musste, so haben sie für einzelne Darstellungen doch gewisse typisch fest-

stehende Schemen benützt. Namentlich gilt dies von den Illustrationen zu gewissen Versen des Psalters

(Salvum me fac: die nackte Figur im Wasser, Exultate: David mit der Orgel, Exultate, dixit insipiens:

der Narr, sumite psalmum: David mit dem Carillon, Cantate: psallirende Sänger etc.), welche in fran-

S/KM*"

1 Ich verweise auf die ausführliche stilistische Würdigung bei Waagen, Kunstdenkinäler in Wien II, 28 ff.

2 Sogar giotteske; vgl. die Paradiesespforte in der Vertreibung (Wenzelsbibel I, fol. 5).

Dr. Julius von Schlosser.

sind einige Seiten der Antwerpener Bibel blos mit Vorzeichnungen versehen. Hierauf wurde, wie wir

aus demselben Codex entnehmen können, die Untermalung angelegt.

Inden Bibel min iaturen1 folgt der Maler Schritt für Schritt dem Text: schon daraus geht hervor,

dass er, — und die Ungeschicklichkeit in der Darstellung vieler Scenen zeigt das deutlich — abgesehen

von den allgemein feststehenden Darstellungen, selbst componiren musste. Der Vorwurf, den selbst

neuere Schriftsteller (Janitschek, Chytil) der Wenzelsbibel machen, dass die Maler dem Geschmacke des

Königs gemäss (?!) die rohen und unanständigen Scenen geflissentlich bevorzugt hätten, ist völlig unge-

rechtfertigt. Die Malereien illustriren fast jede hervorragendere Scene und das alte Testament ist eben

an schlimmen Geschichten überreich. Gerade die Miniaturen, welche geschlechtliche Verhältnisse be-

handeln (z. B. Lot und seine Töchter), sind, schon durch

die Naivetät ihrer Darstellung, fast niemals indecent. Der

Beischlaf wird z. B. einfach dadurch angedeutet, dass das

Paar unter einer Decke, natürlich ohne Hemd, wie das

im Mittelalter allgemein Sitte war, schläft (vgl. Jakob

und Lia, Wb. I, fol. 29, getreu nach dem Wortlaute des

deutschen Textes). Naivetäten ähnlicher Art sind es,

wenn das rothe Meer mit rother Farbe angedeutet oder

das Land, in dem Milch und Honig fleusst, durch einen

weissen und gelben Strom charakterisirt wird. Dass die

alttestamentarischen Scenen im Zeitcostüme behandelt

sind, die Israeliten als gepanzerte Ritter, die Frauen in

der modischen Zeittracht, David in kaiserlichem Ornate,

der babylonische Thurm oder der Tempel Salomons als

gothische Bauten (namentlich die erstgenannte Miniatur

ist durch die anschauliche Schilderung des Baubetriebes

merkwürdig) vorgeführt werden, ist in dieser Zeit nahe-

zu selbstverständlich. Nicht selten hat der Miniator sich

Flüchtigkeiten und Missverständnisse zu Schulden kom-

men lassen: Salmana, der Madianiterkönig, den Gedeon

erschlägt, wurde wohl der Namensform wegen als Weib

aufgefasst (Wb., II, fol. 16'); und recht ergötzlich ist es,

dass die Scene, wo David die Bethsabee im Bade (im

Texte: sich waschend) erblickt, so dargestellt wurde,

dass die Frau Wäsche reinigt und sie mit einem Bleuel

schlägt (Wb. II, fol. 86). Auffallend ist es, dass die Archi-

tektur nicht selten jene romanisirenden Formen2 zeigt, die

sich später in den Bildern der van Eyck's und ihrer Nach-

folger so bemerklich machen; sie kommen indessen schon

in böhmischen Manuscripten aus der Zeit Karl IV., im

Mariale des Arnestus und im Liber viaticus des Johann von

Neumarkt (beide im Böhmischen Museum in Prag) vor.

Wenn auch der grösste Theil der biblischen Miniaturen der Sachlage entsprechend von den

Malern componirt werden musste, so haben sie für einzelne Darstellungen doch gewisse typisch fest-

stehende Schemen benützt. Namentlich gilt dies von den Illustrationen zu gewissen Versen des Psalters

(Salvum me fac: die nackte Figur im Wasser, Exultate: David mit der Orgel, Exultate, dixit insipiens:

der Narr, sumite psalmum: David mit dem Carillon, Cantate: psallirende Sänger etc.), welche in fran-

S/KM*"

1 Ich verweise auf die ausführliche stilistische Würdigung bei Waagen, Kunstdenkinäler in Wien II, 28 ff.

2 Sogar giotteske; vgl. die Paradiesespforte in der Vertreibung (Wenzelsbibel I, fol. 5).