Die Bilderhandschriften König Wenzels I.

305

zösischen Psalterien typisch sind (Petites heures des Herzogs von Berri, vgl. Woltmann, Geschichte der

Malerei I, 363). So finden sie sich auch schon zu Karl IV. Zeit in dem Psalter des Grossmeisters Leo

bei den Kreuzherren in Prag.1

Wie hier so tritt uns der französische Einfluss auch in der grossen Initiale J entgegen, welche die

Genesis (In principio creavit Deus coelum et terram. Wb. I, fol. 2' und P. I, 11) eröffnet und in Me-

daillons die sieben Schöpfungstage enthält. Auch dies ist ein den französischen Bibeln eigenthümliches

und von da auch in die deutsche Kunst eingedrungenes Motiv (vgl. die in Avignon entstandene Bibel

Papst Clemens VII. bei Humphreys, III. books. Ein Beispiel aus Böhmen ist die Bibel des Kunso von i38g

bei Graf Erwin Nostitz in Prag, eine Vulgata des 15. Jahrhunderts im Kloster Strahow, Nr. 1, 23, fol. 3).

Am engsten ist die Anlehnung an die alten

Muster natürlich in den astronomischen Handschriften.

Die Vorbilder der späten Antike sind auch in den

Handschriften König Wenzels deutlich, wie in diesen

Darstellungen überhaupt der Natur der Sache gemäss

die Tradition am stärksten nachwirkt (man denke an

unsere Kalenderbilder). Ich erinnere nur an Sol, der

ganz so wie hier auf römischen Münzen erscheint,

an die Plejaden, die Darstellung der Milchstrasse etc.

Nur die Planetenbilder sind, in oft höchst sonderbarer

Gestalt, durchaus im mittelalterlichen Geiste ge-

halten.

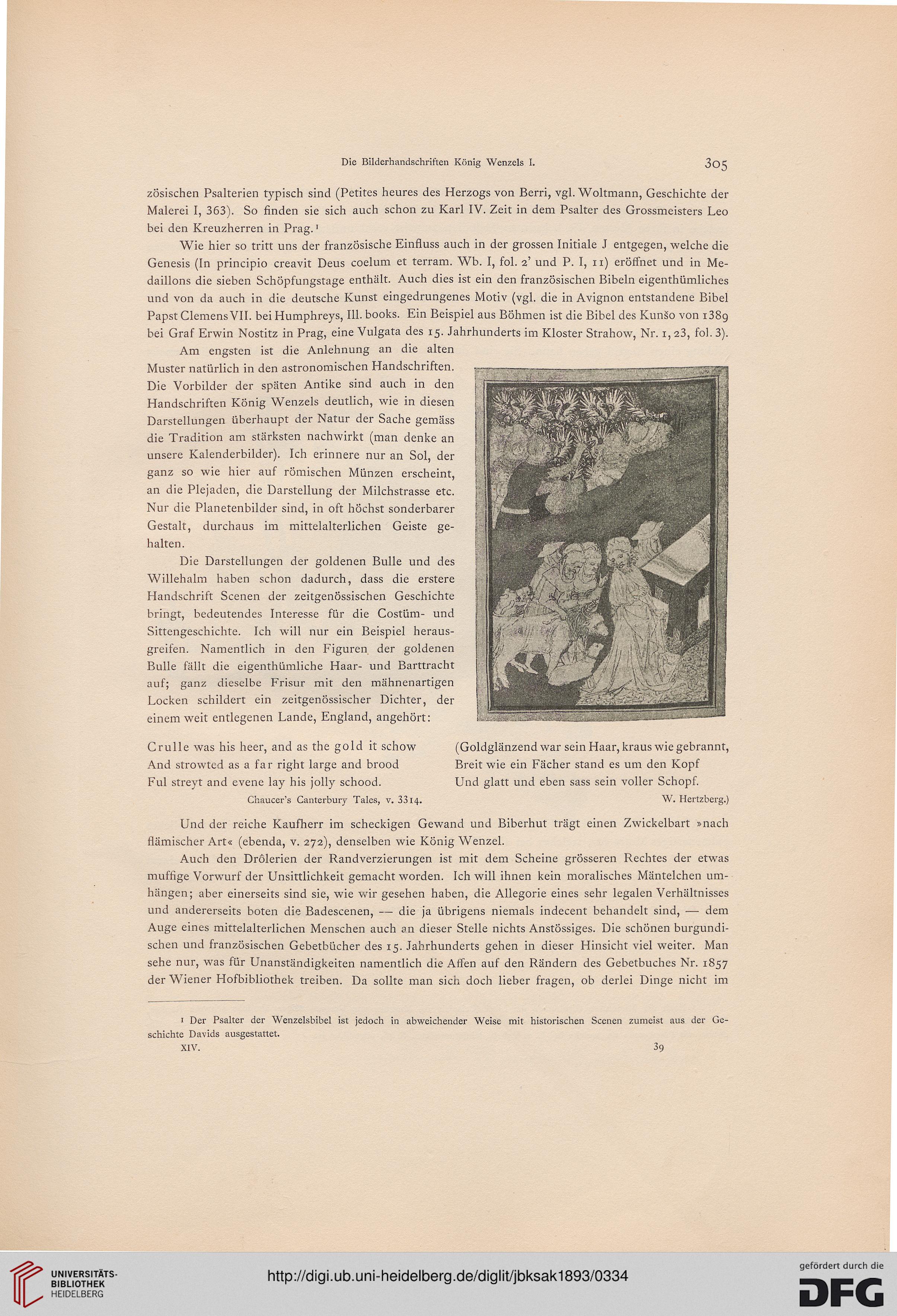

Die Darstellungen der goldenen Bulle und des

Willehalm haben schon dadurch, dass die erstere

Handschrift Scenen der zeitgenössischen Geschichte

bringt, bedeutendes Interesse für die Costüm- und

Sittengeschichte. Ich will nur ein Beispiel heraus-

greifen. Namentlich in den Figuren der goldenen

Bulle fällt die eigenthümliche Haar- und Barttracht

auf; ganz dieselbe Frisur mit den mähnenartigen

Locken schildert ein zeitgenössischer Dichter, der

einem weit entlegenen Lande, England, angehört:

Crulle was his heer, and as the gold it schow

And strowted as a far right large and brood

Ful streyt and evene lay his jolly schood.

Chaucer's Canterbury Tales, v. 3314.

(Goldglänzend war sein Haar, kraus wie gebrannt,

Breit wie ein Fächer stand es um den Kopf

Und glatt und eben sass sein voller Schopf.

W. Hertzberg.)

Und der reiche Kaufherr im scheckigen Gewand und Biberhut trägt einen Zwickelbart »nach

flämischer Art« (ebenda, v. 272), denselben wie König Wenzel.

Auch den Drolerien der Randverzierungen ist mit dem Scheine grösseren Rechtes der etwas

muffige Vorwurf der Unsittlichkeit gemacht worden. Ich will ihnen kein moralisches Mäntelchen um-

hängen; aber einerseits sind sie, wie wir gesehen haben, die Allegorie eines sehr legalen Verhältnisses

und andererseits boten die Badescenen, — die ja übrigens niemals indecent behandelt sind, ■— dem

Auge eines mittelalterlichen Menschen auch an dieser Stelle nichts Anstössiges. Die schönen burgundi-

schen und französischen Gebetbücher des 15. Jahrhunderts gehen in dieser Hinsicht viel weiter. Man

sehe nur, was für Unanständigkeiten namentlich die Affen auf den Rändern des Gebetbuches Nr. 1857

der Wiener Hofbibliothek treiben. Da sollte man sich doch lieber fragen, ob derlei Dinge nicht im

1 Der Psalter der Wenzelsbibel ist jedoch in abweichender Weise mit historischen Scenen zumeist aus der Ge-

schichte Davids ausgestattet.

XIV. 39

305

zösischen Psalterien typisch sind (Petites heures des Herzogs von Berri, vgl. Woltmann, Geschichte der

Malerei I, 363). So finden sie sich auch schon zu Karl IV. Zeit in dem Psalter des Grossmeisters Leo

bei den Kreuzherren in Prag.1

Wie hier so tritt uns der französische Einfluss auch in der grossen Initiale J entgegen, welche die

Genesis (In principio creavit Deus coelum et terram. Wb. I, fol. 2' und P. I, 11) eröffnet und in Me-

daillons die sieben Schöpfungstage enthält. Auch dies ist ein den französischen Bibeln eigenthümliches

und von da auch in die deutsche Kunst eingedrungenes Motiv (vgl. die in Avignon entstandene Bibel

Papst Clemens VII. bei Humphreys, III. books. Ein Beispiel aus Böhmen ist die Bibel des Kunso von i38g

bei Graf Erwin Nostitz in Prag, eine Vulgata des 15. Jahrhunderts im Kloster Strahow, Nr. 1, 23, fol. 3).

Am engsten ist die Anlehnung an die alten

Muster natürlich in den astronomischen Handschriften.

Die Vorbilder der späten Antike sind auch in den

Handschriften König Wenzels deutlich, wie in diesen

Darstellungen überhaupt der Natur der Sache gemäss

die Tradition am stärksten nachwirkt (man denke an

unsere Kalenderbilder). Ich erinnere nur an Sol, der

ganz so wie hier auf römischen Münzen erscheint,

an die Plejaden, die Darstellung der Milchstrasse etc.

Nur die Planetenbilder sind, in oft höchst sonderbarer

Gestalt, durchaus im mittelalterlichen Geiste ge-

halten.

Die Darstellungen der goldenen Bulle und des

Willehalm haben schon dadurch, dass die erstere

Handschrift Scenen der zeitgenössischen Geschichte

bringt, bedeutendes Interesse für die Costüm- und

Sittengeschichte. Ich will nur ein Beispiel heraus-

greifen. Namentlich in den Figuren der goldenen

Bulle fällt die eigenthümliche Haar- und Barttracht

auf; ganz dieselbe Frisur mit den mähnenartigen

Locken schildert ein zeitgenössischer Dichter, der

einem weit entlegenen Lande, England, angehört:

Crulle was his heer, and as the gold it schow

And strowted as a far right large and brood

Ful streyt and evene lay his jolly schood.

Chaucer's Canterbury Tales, v. 3314.

(Goldglänzend war sein Haar, kraus wie gebrannt,

Breit wie ein Fächer stand es um den Kopf

Und glatt und eben sass sein voller Schopf.

W. Hertzberg.)

Und der reiche Kaufherr im scheckigen Gewand und Biberhut trägt einen Zwickelbart »nach

flämischer Art« (ebenda, v. 272), denselben wie König Wenzel.

Auch den Drolerien der Randverzierungen ist mit dem Scheine grösseren Rechtes der etwas

muffige Vorwurf der Unsittlichkeit gemacht worden. Ich will ihnen kein moralisches Mäntelchen um-

hängen; aber einerseits sind sie, wie wir gesehen haben, die Allegorie eines sehr legalen Verhältnisses

und andererseits boten die Badescenen, — die ja übrigens niemals indecent behandelt sind, ■— dem

Auge eines mittelalterlichen Menschen auch an dieser Stelle nichts Anstössiges. Die schönen burgundi-

schen und französischen Gebetbücher des 15. Jahrhunderts gehen in dieser Hinsicht viel weiter. Man

sehe nur, was für Unanständigkeiten namentlich die Affen auf den Rändern des Gebetbuches Nr. 1857

der Wiener Hofbibliothek treiben. Da sollte man sich doch lieber fragen, ob derlei Dinge nicht im

1 Der Psalter der Wenzelsbibel ist jedoch in abweichender Weise mit historischen Scenen zumeist aus der Ge-

schichte Davids ausgestattet.

XIV. 39