Die Bilderhandschriften Königs Wenzel I.

307

Schon in der Zeit Karl IV. machen sich diese eigenthümlichen Ranken, obwohl nur schüchtern,

bemerklich (Pontificale des Alb. von Sternberg von 1376 in Strahow); im Gegensatze zu den Hand-

schriften Wenzels, in welchen die Ornamentik ausserordentlich reich entwickelt ist und die zumeist

schwachen Miniaturen weit überragt, ist sie dort auffallend dürftig. Die Bedeutung der karolinischen

Codices liegt in den grossen, mit der Feinheit von Tafelgemälden ausgeführten Bildern.

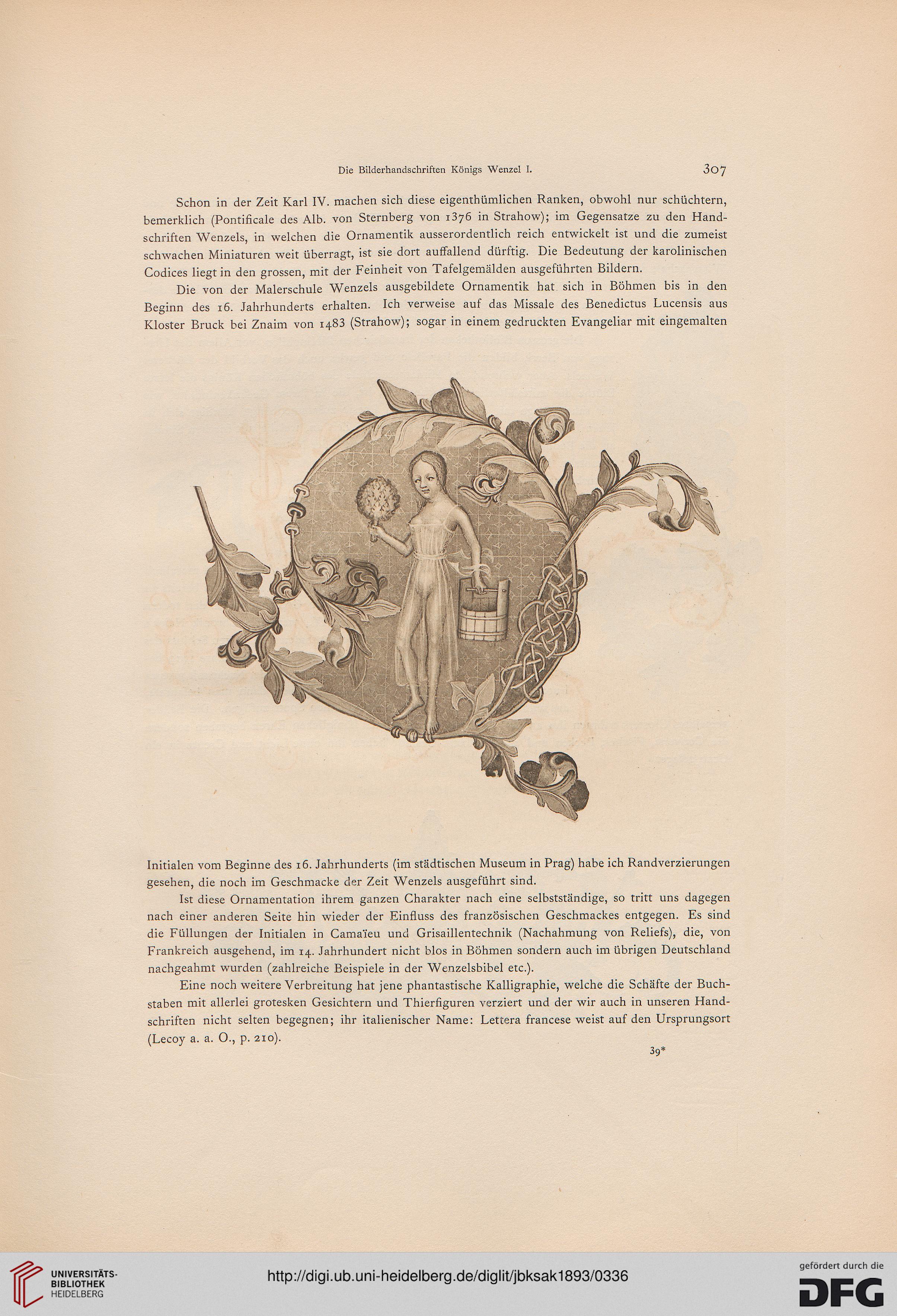

Die von der Malerschule Wenzels ausgebildete Ornamentik hat sich in Böhmen bis in den

Beginn des 16. Jahrhunderts erhalten. Ich verweise auf das Missale des Benedictus Lucensis aus

Kloster Bruck bei Znaim von 1483 (Strahow); sogar in einem gedruckten Evangeliar mit eingemalten

Initialen vom Beginne des 16. Jahrhunderts (im städtischen Museum in Prag) habe ich Randverzierungen

gesehen, die noch im Geschmacke der Zeit Wenzels ausgeführt sind.

Ist diese Ornamentation ihrem ganzen Charakter nach eine selbstständige, so tritt uns dagegen

nach einer anderen Seite hin wieder der Einfluss des französischen Geschmackes entgegen. Es sind

die Füllungen der Initialen in Cama'ieu und Grisaillentechnik (Nachahmung von Reliefs), die, von

Frankreich ausgehend, im 14. Jahrhundert nicht blos in Böhmen sondern auch im übrigen Deutschland

nachgeahmt wurden (zahlreiche Beispiele in der Wenzelsbibel etc.).

Eine noch weitere Verbreitung hat jene phantastische Kalligraphie, welche die Schäfte der Buch-

staben mit allerlei grotesken Gesichtern und Thierfiguren verziert und der wir auch in unseren Hand-

schriften nicht selten begegnen; ihr italienischer Name: Lettera francese weist auf den Ursprungsort

(Lecoy a. a. O., p. 210).

39*

307

Schon in der Zeit Karl IV. machen sich diese eigenthümlichen Ranken, obwohl nur schüchtern,

bemerklich (Pontificale des Alb. von Sternberg von 1376 in Strahow); im Gegensatze zu den Hand-

schriften Wenzels, in welchen die Ornamentik ausserordentlich reich entwickelt ist und die zumeist

schwachen Miniaturen weit überragt, ist sie dort auffallend dürftig. Die Bedeutung der karolinischen

Codices liegt in den grossen, mit der Feinheit von Tafelgemälden ausgeführten Bildern.

Die von der Malerschule Wenzels ausgebildete Ornamentik hat sich in Böhmen bis in den

Beginn des 16. Jahrhunderts erhalten. Ich verweise auf das Missale des Benedictus Lucensis aus

Kloster Bruck bei Znaim von 1483 (Strahow); sogar in einem gedruckten Evangeliar mit eingemalten

Initialen vom Beginne des 16. Jahrhunderts (im städtischen Museum in Prag) habe ich Randverzierungen

gesehen, die noch im Geschmacke der Zeit Wenzels ausgeführt sind.

Ist diese Ornamentation ihrem ganzen Charakter nach eine selbstständige, so tritt uns dagegen

nach einer anderen Seite hin wieder der Einfluss des französischen Geschmackes entgegen. Es sind

die Füllungen der Initialen in Cama'ieu und Grisaillentechnik (Nachahmung von Reliefs), die, von

Frankreich ausgehend, im 14. Jahrhundert nicht blos in Böhmen sondern auch im übrigen Deutschland

nachgeahmt wurden (zahlreiche Beispiele in der Wenzelsbibel etc.).

Eine noch weitere Verbreitung hat jene phantastische Kalligraphie, welche die Schäfte der Buch-

staben mit allerlei grotesken Gesichtern und Thierfiguren verziert und der wir auch in unseren Hand-

schriften nicht selten begegnen; ihr italienischer Name: Lettera francese weist auf den Ursprungsort

(Lecoy a. a. O., p. 210).

39*