Augsburger Waffenschmiede.

337

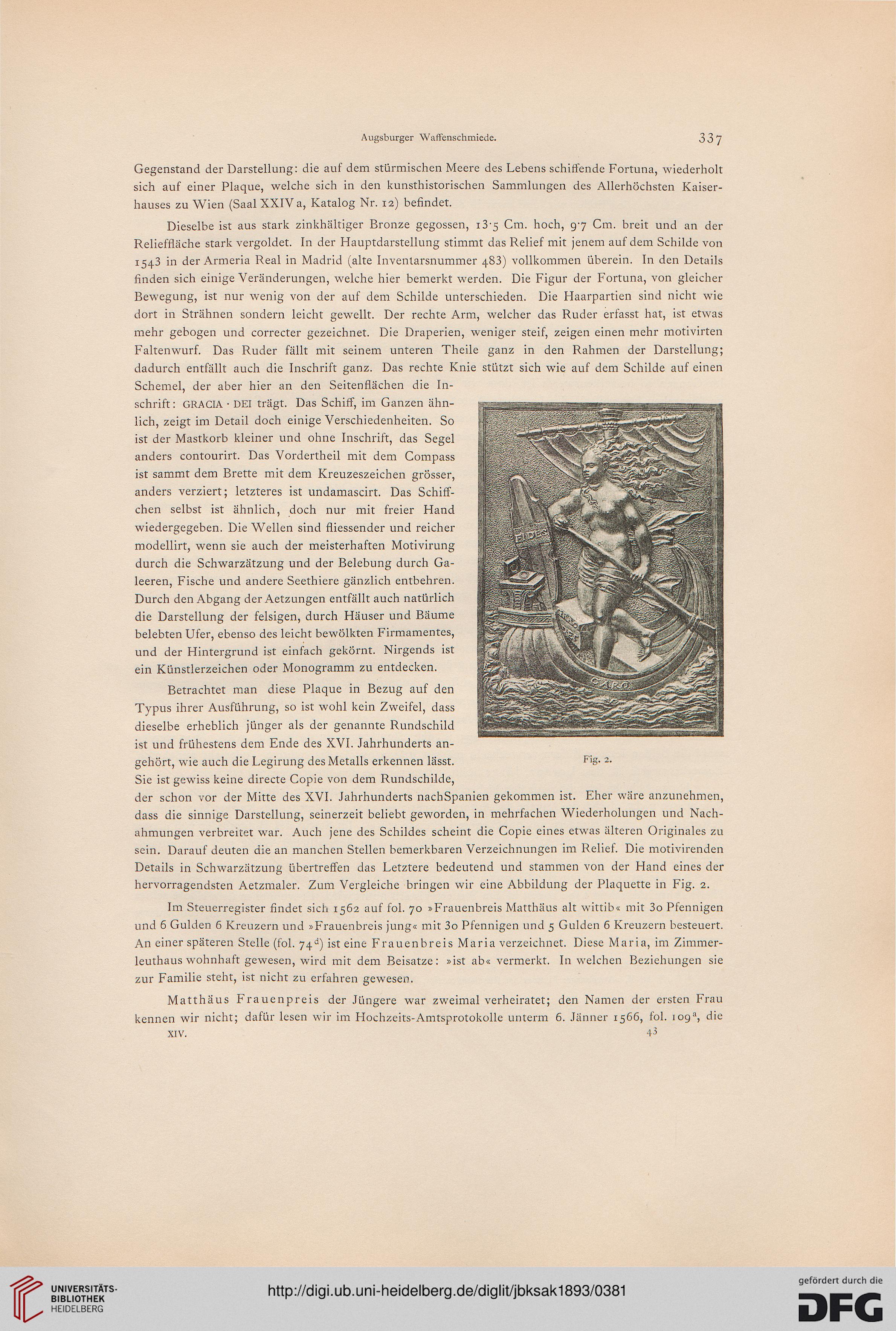

Gegenstand der Darstellung: die auf dem stürmischen Meere des Lebens schiffende Fortuna, wiederholt

sich auf einer Plaque, welche sich in den kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiser-

hauses zu Wien (Saal XXIV a, Katalog Nr. 12) befindet.

Dieselbe ist aus stark zinkhaltiger Bronze gegossen, 13-5 Cm. hoch, 97 Cm. breit und an der

Relieffläche stark vergoldet. In der Hauptdarstellung stimmt das Relief mit jenem auf dem Schilde von

1543 in der Armeria Real in Madrid (alte Inventarsnummer 483) vollkommen überein. In den Details

finden sich einige Veränderungen, welche hier bemerkt werden. Die Figur der Fortuna, von gleicher

Bewegung, ist nur wenig von der auf dem Schilde unterschieden. Die Haarpartien sind nicht wie

dort in Strähnen sondern leicht gewellt. Der rechte Arm, welcher das Ruder erfasst hat, ist etwas

mehr gebogen und correcter gezeichnet. Die Draperien, weniger steif, zeigen einen mehr motivirten

Faltenwurf. Das Ruder fällt mit seinem unteren Theile ganz in den Rahmen der Darstellung;

dadurch entfällt auch die Inschrift ganz. Das rechte Knie stützt sich wie auf dem Schilde auf einen

Schemel, der aber hier an den Seitenflächen die In-

schrift: GRACIA • DEI trägt. Das Schiff, im Ganzen ähn-

lich, zeigt im Detail doch einige Verschiedenheiten. So

ist der Mastkorb kleiner und ohne Inschrift, das Segel

anders contourirt. Das Vordertheil mit dem Compass

ist sammt dem Brette mit dem Kreuzeszeichen grösser,

anders verziert; letzteres ist undamascirt. Das Schiff-

chen selbst ist ähnlich, doch nur mit freier Hand

wiedergegeben. Die Wellen sind fliessender und reicher

modellirt, wenn sie auch der meisterhaften Motivirung

durch die Schwarzätzung und der Belebung durch Ga-

leeren, Fische und andere Seethiere gänzlich entbehren.

Durch den Abgang der Aetzungen entfällt auch natürlich

die Darstellung der felsigen, durch Häuser und Bäume

belebten Ufer, ebenso des leicht bewölkten Firmamentes,

und der Hintergrund ist einfach gekörnt. Nirgends ist

ein Künstlerzeichen oder Monogramm zu entdecken.

Betrachtet man diese Plaque in Bezug auf den

Typus ihrer Ausführung, so ist wohl kein Zweifel, dass

dieselbe erheblich jünger als der genannte Rundschild

ist und frühestens dem Ende des XVI. Jahrhunderts an-

gehört, wie auch die Legirung des Metalls erkennen lässt. F'g- 2-

Sie ist gewiss keine directe Copie von dem Rundschilde,

der schon vor der Mitte des XVI. Jahrhunderts nachSpanien gekommen ist. Eher wäre anzunehmen,

dass die sinnige Darstellung, seinerzeit beliebt geworden, in mehrfachen Wiederholungen und Nach-

ahmungen verbreitet war. Auch jene des Schildes scheint die Copie eines etwas älteren Originales zu

sein. Darauf deuten die an manchen Stellen bemerkbaren Verzeichnungen im Relief. Die motivirenden

Details in Schwarzätzung übertreffen das Letztere bedeutend und stammen von der Hand eines der

hervorragendsten Aetzmaler. Zum Vergleiche bringen wir eine Abbildung der Plaquette in Fig. 2.

Im Steuerregister findet sich 1562 auf fol. 70 »Frauenbreis Matthäus alt wittib« mit 3o Pfennigen

und 6 Gulden 6 Kreuzern und »Frauenbreis jung« mit 3o Pfennigen und 5 Gulden 6 Kreuzern besteuert.

An einer späteren Stelle (fol. 74d) ist eine Frauenbreis Maria verzeichnet. Diese Maria, im Zimmer-

leuthaus wohnhaft gewesen, wird mit dem Beisatze: »ist ab« vermerkt. In welchen Beziehungen sie

zur Familie steht, ist nicht zu erfahren gewesen.

Matthäus Frauenpreis der Jüngere war zweimal verheiratet; den Namen der ersten Frau

kennen wir nicht; dafür lesen wir im Hochzeits-Amtsprotokolle unterm 6. Jänner 1566, fol. 109% die

xiv. 43

337

Gegenstand der Darstellung: die auf dem stürmischen Meere des Lebens schiffende Fortuna, wiederholt

sich auf einer Plaque, welche sich in den kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiser-

hauses zu Wien (Saal XXIV a, Katalog Nr. 12) befindet.

Dieselbe ist aus stark zinkhaltiger Bronze gegossen, 13-5 Cm. hoch, 97 Cm. breit und an der

Relieffläche stark vergoldet. In der Hauptdarstellung stimmt das Relief mit jenem auf dem Schilde von

1543 in der Armeria Real in Madrid (alte Inventarsnummer 483) vollkommen überein. In den Details

finden sich einige Veränderungen, welche hier bemerkt werden. Die Figur der Fortuna, von gleicher

Bewegung, ist nur wenig von der auf dem Schilde unterschieden. Die Haarpartien sind nicht wie

dort in Strähnen sondern leicht gewellt. Der rechte Arm, welcher das Ruder erfasst hat, ist etwas

mehr gebogen und correcter gezeichnet. Die Draperien, weniger steif, zeigen einen mehr motivirten

Faltenwurf. Das Ruder fällt mit seinem unteren Theile ganz in den Rahmen der Darstellung;

dadurch entfällt auch die Inschrift ganz. Das rechte Knie stützt sich wie auf dem Schilde auf einen

Schemel, der aber hier an den Seitenflächen die In-

schrift: GRACIA • DEI trägt. Das Schiff, im Ganzen ähn-

lich, zeigt im Detail doch einige Verschiedenheiten. So

ist der Mastkorb kleiner und ohne Inschrift, das Segel

anders contourirt. Das Vordertheil mit dem Compass

ist sammt dem Brette mit dem Kreuzeszeichen grösser,

anders verziert; letzteres ist undamascirt. Das Schiff-

chen selbst ist ähnlich, doch nur mit freier Hand

wiedergegeben. Die Wellen sind fliessender und reicher

modellirt, wenn sie auch der meisterhaften Motivirung

durch die Schwarzätzung und der Belebung durch Ga-

leeren, Fische und andere Seethiere gänzlich entbehren.

Durch den Abgang der Aetzungen entfällt auch natürlich

die Darstellung der felsigen, durch Häuser und Bäume

belebten Ufer, ebenso des leicht bewölkten Firmamentes,

und der Hintergrund ist einfach gekörnt. Nirgends ist

ein Künstlerzeichen oder Monogramm zu entdecken.

Betrachtet man diese Plaque in Bezug auf den

Typus ihrer Ausführung, so ist wohl kein Zweifel, dass

dieselbe erheblich jünger als der genannte Rundschild

ist und frühestens dem Ende des XVI. Jahrhunderts an-

gehört, wie auch die Legirung des Metalls erkennen lässt. F'g- 2-

Sie ist gewiss keine directe Copie von dem Rundschilde,

der schon vor der Mitte des XVI. Jahrhunderts nachSpanien gekommen ist. Eher wäre anzunehmen,

dass die sinnige Darstellung, seinerzeit beliebt geworden, in mehrfachen Wiederholungen und Nach-

ahmungen verbreitet war. Auch jene des Schildes scheint die Copie eines etwas älteren Originales zu

sein. Darauf deuten die an manchen Stellen bemerkbaren Verzeichnungen im Relief. Die motivirenden

Details in Schwarzätzung übertreffen das Letztere bedeutend und stammen von der Hand eines der

hervorragendsten Aetzmaler. Zum Vergleiche bringen wir eine Abbildung der Plaquette in Fig. 2.

Im Steuerregister findet sich 1562 auf fol. 70 »Frauenbreis Matthäus alt wittib« mit 3o Pfennigen

und 6 Gulden 6 Kreuzern und »Frauenbreis jung« mit 3o Pfennigen und 5 Gulden 6 Kreuzern besteuert.

An einer späteren Stelle (fol. 74d) ist eine Frauenbreis Maria verzeichnet. Diese Maria, im Zimmer-

leuthaus wohnhaft gewesen, wird mit dem Beisatze: »ist ab« vermerkt. In welchen Beziehungen sie

zur Familie steht, ist nicht zu erfahren gewesen.

Matthäus Frauenpreis der Jüngere war zweimal verheiratet; den Namen der ersten Frau

kennen wir nicht; dafür lesen wir im Hochzeits-Amtsprotokolle unterm 6. Jänner 1566, fol. 109% die

xiv. 43