Das österreichische Wappen in den Stichen des Meisters E • S • vom Jahre 1466.

9

er muss sich etwas dabei gedacht haben und es bleibt uns sonach nur übrig, die Erklärung für diese

Wappenwahl in der Zeitgeschichte zu suchen. Das einzige Ereigniss, welches uns das Vorkommen

des Kölner Wappens erklären könnte, bietet die Neusser Fehde, da die Städte Köln, Neuss und Bonn

dem Erzbischof von Köln den Gehorsam gekündigt hatten und 1472 zur Wahl eines Administrators

für das Bisthum schritten. Erzbischof von Köln war zu jener Zeit Ruprecht, der Bruder des »bösen

Fritz« von der Pfalz. Kaiser Friedrich III. zog damals nach dem Elsass und hatte eine Zusammen-

kunft mit Karl dem Kühnen von Burgund in Trier; er ging auch nach Köln, wo er sich des Dom-

capitels, der Stände und des erwählten Administrators gegen den Erzbischof Ruprecht annahm.

Ruprecht unterhandelte aber mit Karl dem Kühnen und dieser belagerte Neuss. Inzwischen schloss die

Stadt Köln einen Vertrag mit Heinrich von Hessen, dem Bruder des gewählten Administrators, und be-

zahlte enorme Summen für den Unterhalt des Reichsheeres, dessen Oberbefehl selbst zu übernehmen der

Kaiser versprochen hatte. Er überlegte sich die Sache

aber, überliess den Oberbefehl dem Kurfürsten Al-

brecht Achilles von Brandenburg und schloss heimlich

einen Vertrag mit König Ludwig XI. von Frankreich,

der sich seinerseits verpflichtete, den Herzog von Bur-

gund mit 3o.ooo Mann anzugreifen. Die Belagerung

von Neuss währte vom 29. Juli 1474 bis 26. Juni 1475

und in dieser Zeit wurde der Vertrag mit Ludwig XI.

geschlossen.1 Das grosse Kartenspiel des Meisters E • S •

kann also nicht vor dem Jahre 1474 gestochen sein,

weil das Erscheinen des Wappens der Stadt Köln und

der Lilien Frankreichs neben den Wappen der elsässi-

schen und oberrheinischen Adelsgeschlechter, welche

dem Kaiser die Heerfolge leisteten, sonst keine Er-

klärung fände.

Die Thatsache, dass diese Kupferstiche zu den

formell und technisch am meisten durchgebildeten

Werken des Meisters E • S • gehören, kann diese An-

nahme der Zeit ihrer Entstehung nur bestätigen. Aus

den Costümen lässt sich über eine Differenz von zehn

bis zwanzig Jahren durchaus kein Schluss ziehen, da

wir über ihren Wechsel und die Dauer einzelner

Moden in verschiedenen Ländergebieten nicht den

geringsten positiven Anhaltspunkt haben. Höchst wahrscheinlich befand sich der Meister E-S- damals

im Gefolge des Kaisers in Trier; denn Alles deutet darauf hin, dass der Künstler wohl bekannt war

mit den verschiedenen Adelsgeschlechtern und den besagten Turniergesellschaften.

Wenden wir uns nun zu dem sogenannten kleinen Kartenspiele des Meisters E-S-, in

welchem jede Farbe ebenfalls aus neun Zahlen- und vier Figurenkarten besteht. Von diesem Spiele

sind, wie bereits erwähnt, nur drei Farben, die Thier-, die Helm- und die Wappenfarbe, auf uns

gekommen und von der letzten, für uns wichtigsten kennen wir nur den »Daus« (Albertina), die »Zwei«

(München), die »Acht« (Dresden), den »Unter« (Albertina), den »Ober« (Basel), die »Dame« (Copie,

Albertina, Fig. n) und den »König« (Wiener Hofbibliothek).

Auf dem »Daus« sehen wir den Zähringer Löwen mit dem Wappen und Banner des Mark-

grafen von Baden. Wir haben das badensische Wappen bereits in zwei verschiedenen Formen auf

der »Neun« des grossen Kartenspieles gefunden und werden es noch einmal zu erwähnen Gelegen-

heit finden.

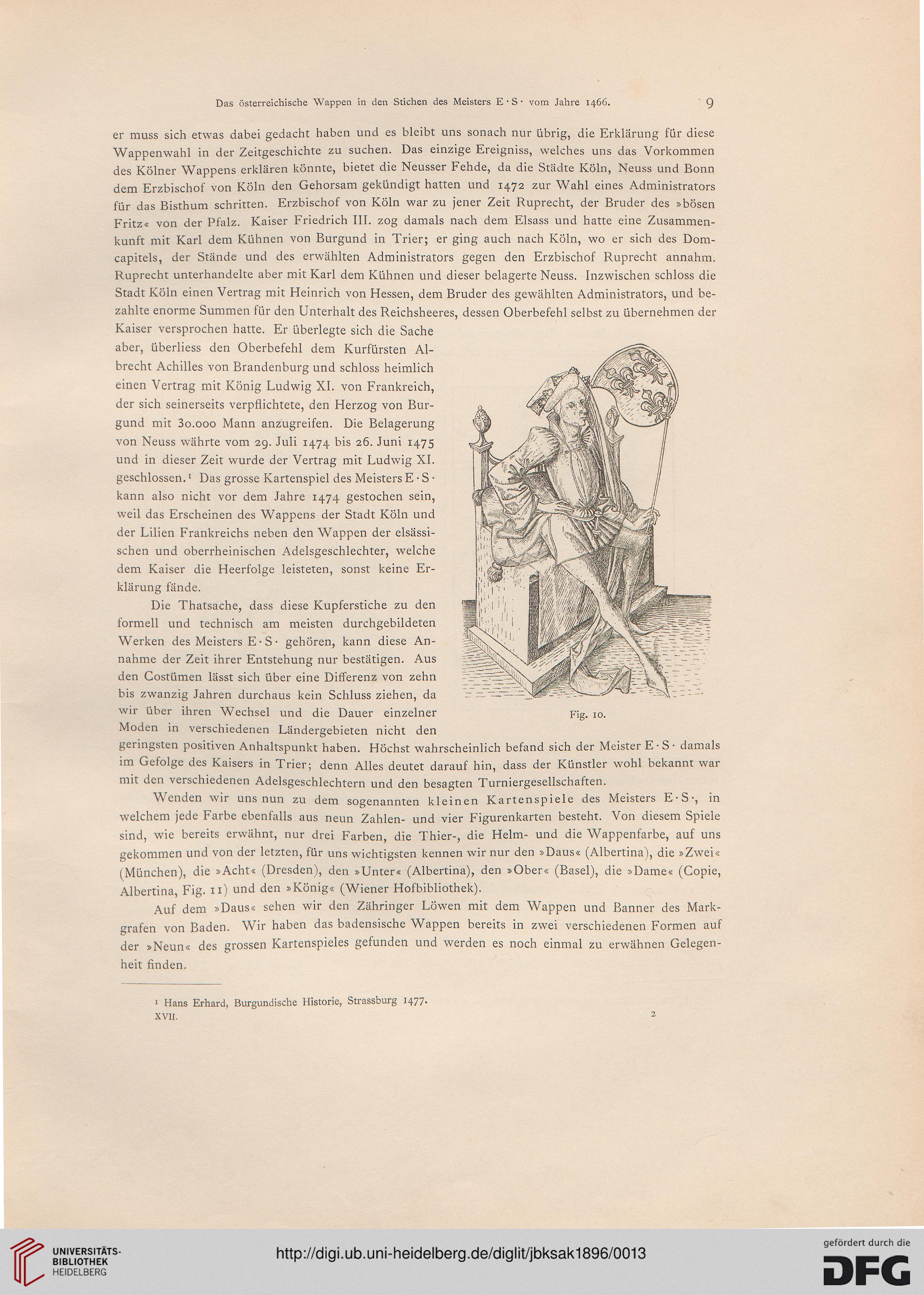

Fig. 10.

' Hans Erhard, Burgundische Historie, Strassburg 1477.

XVII.

2

9

er muss sich etwas dabei gedacht haben und es bleibt uns sonach nur übrig, die Erklärung für diese

Wappenwahl in der Zeitgeschichte zu suchen. Das einzige Ereigniss, welches uns das Vorkommen

des Kölner Wappens erklären könnte, bietet die Neusser Fehde, da die Städte Köln, Neuss und Bonn

dem Erzbischof von Köln den Gehorsam gekündigt hatten und 1472 zur Wahl eines Administrators

für das Bisthum schritten. Erzbischof von Köln war zu jener Zeit Ruprecht, der Bruder des »bösen

Fritz« von der Pfalz. Kaiser Friedrich III. zog damals nach dem Elsass und hatte eine Zusammen-

kunft mit Karl dem Kühnen von Burgund in Trier; er ging auch nach Köln, wo er sich des Dom-

capitels, der Stände und des erwählten Administrators gegen den Erzbischof Ruprecht annahm.

Ruprecht unterhandelte aber mit Karl dem Kühnen und dieser belagerte Neuss. Inzwischen schloss die

Stadt Köln einen Vertrag mit Heinrich von Hessen, dem Bruder des gewählten Administrators, und be-

zahlte enorme Summen für den Unterhalt des Reichsheeres, dessen Oberbefehl selbst zu übernehmen der

Kaiser versprochen hatte. Er überlegte sich die Sache

aber, überliess den Oberbefehl dem Kurfürsten Al-

brecht Achilles von Brandenburg und schloss heimlich

einen Vertrag mit König Ludwig XI. von Frankreich,

der sich seinerseits verpflichtete, den Herzog von Bur-

gund mit 3o.ooo Mann anzugreifen. Die Belagerung

von Neuss währte vom 29. Juli 1474 bis 26. Juni 1475

und in dieser Zeit wurde der Vertrag mit Ludwig XI.

geschlossen.1 Das grosse Kartenspiel des Meisters E • S •

kann also nicht vor dem Jahre 1474 gestochen sein,

weil das Erscheinen des Wappens der Stadt Köln und

der Lilien Frankreichs neben den Wappen der elsässi-

schen und oberrheinischen Adelsgeschlechter, welche

dem Kaiser die Heerfolge leisteten, sonst keine Er-

klärung fände.

Die Thatsache, dass diese Kupferstiche zu den

formell und technisch am meisten durchgebildeten

Werken des Meisters E • S • gehören, kann diese An-

nahme der Zeit ihrer Entstehung nur bestätigen. Aus

den Costümen lässt sich über eine Differenz von zehn

bis zwanzig Jahren durchaus kein Schluss ziehen, da

wir über ihren Wechsel und die Dauer einzelner

Moden in verschiedenen Ländergebieten nicht den

geringsten positiven Anhaltspunkt haben. Höchst wahrscheinlich befand sich der Meister E-S- damals

im Gefolge des Kaisers in Trier; denn Alles deutet darauf hin, dass der Künstler wohl bekannt war

mit den verschiedenen Adelsgeschlechtern und den besagten Turniergesellschaften.

Wenden wir uns nun zu dem sogenannten kleinen Kartenspiele des Meisters E-S-, in

welchem jede Farbe ebenfalls aus neun Zahlen- und vier Figurenkarten besteht. Von diesem Spiele

sind, wie bereits erwähnt, nur drei Farben, die Thier-, die Helm- und die Wappenfarbe, auf uns

gekommen und von der letzten, für uns wichtigsten kennen wir nur den »Daus« (Albertina), die »Zwei«

(München), die »Acht« (Dresden), den »Unter« (Albertina), den »Ober« (Basel), die »Dame« (Copie,

Albertina, Fig. n) und den »König« (Wiener Hofbibliothek).

Auf dem »Daus« sehen wir den Zähringer Löwen mit dem Wappen und Banner des Mark-

grafen von Baden. Wir haben das badensische Wappen bereits in zwei verschiedenen Formen auf

der »Neun« des grossen Kartenspieles gefunden und werden es noch einmal zu erwähnen Gelegen-

heit finden.

Fig. 10.

' Hans Erhard, Burgundische Historie, Strassburg 1477.

XVII.

2