Die Porträtsammlung des Erzherzogs Ferdinand von Tirol.

i33

XXVIII. Eugen IV. (Gabriele Condulmero),

geboren i383 in Venedig, Sohn eines Nobile Angelo Condulmero und der Bariola Corraro,1 trat nach dem Tode

seines Vaters in das Augustiner-Eremitenkloster S. Giorgio in Alga (bei Venedig), wurde von seinem Oheim

Gregor XII. (siehe oben Nr. XXIV) mit mehreren geistlichen Würden, darunter mit dem Bisthum von Siena be-

dacht im Juni 1408 zum Cardinaldiakon von Santa Maria Nuova und zum Cardinalpriester von S. demente pro-

movir't und erhielt von Papst Martin V. die Legationen

von Picenum und Bologna. Im Conclave apud Minervam

am 3. März 1431 von 3i Cardinälen zum Papste ge-

wählt und am 11. März gekrönt, setzte er den von

seinem Vorgänger begonnenen Kampf gegen die Bestre-

bungen des Concils von Basel fort,2 entfloh, nach der

Krönung des Königs Sigmund zum Kaiser (1434) durch

einen Aufstand der Römer vertrieben, nach Florenz,

wo er die neue Kathedrale einweihte und 143g auf dem

Concile eine (vorübergehende) Vereinigung der latei-

nischen mit der griechischen Kirche herbeiführte.3

Erst im Jahre 1443 nach Rom zurückgekehrt, betrieb er

nachdrücklich den Türkenkrieg, der nach einem glück-

lichen Anfange (Sieg bei Nisch 1443) in der Schlacht

von Varna (1444) ein trauriges Ende fand, sowie seine

Anerkennung von Seite der deutschen Reichsfürsten. Im

Innern begann Eugen IV. die Reform des Clerus, stellte

die Universität in Rom wieder her (h3i) und setzte die

Restauration der Kirchen fort.4 Sittenstreng, ein Freund

der Armen und Gefangenen, starb er am 23. Februar

1447 und wurde in St. Peter an der Stelle des alten

Choraltars in einem von Simeone Fiorentino ausgeführ-

ten Grabmale beigesetzt, das beim Umbau der Basilica

nach San Salvatore in Lauro übertragen worden ist.5

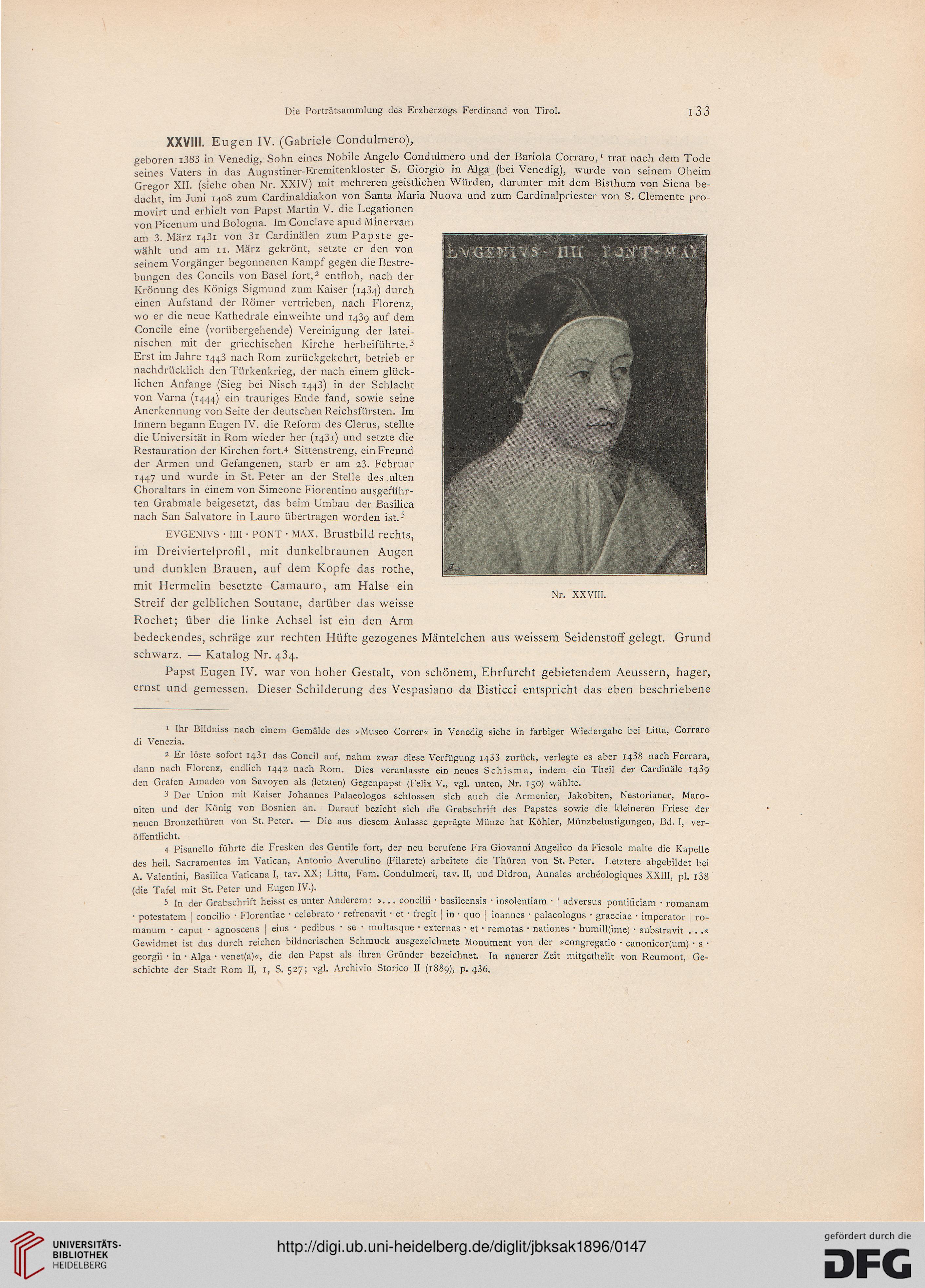

EVGENIVS • IUI • PONT • MAX. Brustbild rechts,

im Dreiviertelprofil, mit dunkelbraunen Augen

und dunklen Brauen, auf dem Kopfe das rothe,

mit Hermelin besetzte Camauro, am Halse ein

Streif der gelblichen Soutane, darüber das weisse

Röchet; über die linke Achsel ist ein den Arm

bedeckendes, schräge zur rechten Hüfte gezogenes Mäntelchen aus weissem Seidenstoff gelegt. Grund

schwarz. — Katalog Nr. 434.

Papst Eugen IV. war von hoher Gestalt, von schönem, Ehrfurcht gebietendem Aeussern, hager,

ernst und gemessen. Dieser Schilderung des Vespasiano da Bisticci entspricht das eben beschriebene

Nr. XXVIII.

' Ihr Bildniss nach einem Gemälde des »Museo Correr« in Venedig siehe in farbiger Wiedergahe bei Litta, Corraro

di Venezia.

2 Er löste sofort 1431 das Concil auf, nahm zwar diese Verfügung 1433 zurück, verlegte es aber 1438 nach Ferrara,

dann nach Florenz, endlich 1442 nach Rom. Dies veranlasste ein neues Schisma, indem ein Theil der Cardinäle 1439

den Grafen Amadeo von Savoyen als (letzten) Gegenpapst (Felix V., vgl. unten, Nr. 150) wählte.

3 Der Union mit Kaiser Johannes Palaeologos schlössen sich auch die Armenier, Jakobiten, Nestorianer, Maro-

niten und der König von Bosnien an. Darauf bezieht sich die Grabschrift des Papstes sowie die kleineren Friese der

neuen Bronzethüren von St. Peter. — Die aus diesem Anlasse geprägte Münze hat Köhler, Münzbelustigungen, Bd. I, ver-

öffentlicht.

4 Pisanello führte die Fresken des Gentile fort, der neu berufene Fra Giovanni Angelico da Fiesole malte die Kapelle

des heil. Sacramentes im Vatican, Antonio Averulino (Filarete) arbeitete die Thüren von St. Peter. Letztere abgebildet bei

A. Valentini, Basilica Vaticana I, tav. XX; Litta, Fam. Condulmeri, tav. II, und Didron, Annales archeologiques XXIII, pl. i38

(die Tafel mit St. Peter und Eugen IV.).

5 In der Grabschrift heisst es unter Anderem: »... concilii • basileensis • insolentiam • | adversus pontificiam • romanam

• potestatem | concilio • Florcntiae ■ celebrato • refrenavil • et • fregit | in • quo [ ioannes • palaeologus • gracciae • imperator i ro-

manum • caput • agnoscens | eius ■ pedibus • so • multasque • externas • et ■ remotas • nationes • humill(ime) • substravit . . .«

Gewidmet ist das durch reichen bildnerischen Schmuck ausgezeichnete Monument von der »congregatio ■ canonicor(um) ■ s •

georgii • in • Alga • venet(a)«, die den Papst als ihren Gründer bezeichnet. In neuerer Zeit mitgetheilt von Reumont, Ge-

schichte der Stadt Rom II, I, S. 527; vgl. Archivio Storico II (1889), p. 436.

i33

XXVIII. Eugen IV. (Gabriele Condulmero),

geboren i383 in Venedig, Sohn eines Nobile Angelo Condulmero und der Bariola Corraro,1 trat nach dem Tode

seines Vaters in das Augustiner-Eremitenkloster S. Giorgio in Alga (bei Venedig), wurde von seinem Oheim

Gregor XII. (siehe oben Nr. XXIV) mit mehreren geistlichen Würden, darunter mit dem Bisthum von Siena be-

dacht im Juni 1408 zum Cardinaldiakon von Santa Maria Nuova und zum Cardinalpriester von S. demente pro-

movir't und erhielt von Papst Martin V. die Legationen

von Picenum und Bologna. Im Conclave apud Minervam

am 3. März 1431 von 3i Cardinälen zum Papste ge-

wählt und am 11. März gekrönt, setzte er den von

seinem Vorgänger begonnenen Kampf gegen die Bestre-

bungen des Concils von Basel fort,2 entfloh, nach der

Krönung des Königs Sigmund zum Kaiser (1434) durch

einen Aufstand der Römer vertrieben, nach Florenz,

wo er die neue Kathedrale einweihte und 143g auf dem

Concile eine (vorübergehende) Vereinigung der latei-

nischen mit der griechischen Kirche herbeiführte.3

Erst im Jahre 1443 nach Rom zurückgekehrt, betrieb er

nachdrücklich den Türkenkrieg, der nach einem glück-

lichen Anfange (Sieg bei Nisch 1443) in der Schlacht

von Varna (1444) ein trauriges Ende fand, sowie seine

Anerkennung von Seite der deutschen Reichsfürsten. Im

Innern begann Eugen IV. die Reform des Clerus, stellte

die Universität in Rom wieder her (h3i) und setzte die

Restauration der Kirchen fort.4 Sittenstreng, ein Freund

der Armen und Gefangenen, starb er am 23. Februar

1447 und wurde in St. Peter an der Stelle des alten

Choraltars in einem von Simeone Fiorentino ausgeführ-

ten Grabmale beigesetzt, das beim Umbau der Basilica

nach San Salvatore in Lauro übertragen worden ist.5

EVGENIVS • IUI • PONT • MAX. Brustbild rechts,

im Dreiviertelprofil, mit dunkelbraunen Augen

und dunklen Brauen, auf dem Kopfe das rothe,

mit Hermelin besetzte Camauro, am Halse ein

Streif der gelblichen Soutane, darüber das weisse

Röchet; über die linke Achsel ist ein den Arm

bedeckendes, schräge zur rechten Hüfte gezogenes Mäntelchen aus weissem Seidenstoff gelegt. Grund

schwarz. — Katalog Nr. 434.

Papst Eugen IV. war von hoher Gestalt, von schönem, Ehrfurcht gebietendem Aeussern, hager,

ernst und gemessen. Dieser Schilderung des Vespasiano da Bisticci entspricht das eben beschriebene

Nr. XXVIII.

' Ihr Bildniss nach einem Gemälde des »Museo Correr« in Venedig siehe in farbiger Wiedergahe bei Litta, Corraro

di Venezia.

2 Er löste sofort 1431 das Concil auf, nahm zwar diese Verfügung 1433 zurück, verlegte es aber 1438 nach Ferrara,

dann nach Florenz, endlich 1442 nach Rom. Dies veranlasste ein neues Schisma, indem ein Theil der Cardinäle 1439

den Grafen Amadeo von Savoyen als (letzten) Gegenpapst (Felix V., vgl. unten, Nr. 150) wählte.

3 Der Union mit Kaiser Johannes Palaeologos schlössen sich auch die Armenier, Jakobiten, Nestorianer, Maro-

niten und der König von Bosnien an. Darauf bezieht sich die Grabschrift des Papstes sowie die kleineren Friese der

neuen Bronzethüren von St. Peter. — Die aus diesem Anlasse geprägte Münze hat Köhler, Münzbelustigungen, Bd. I, ver-

öffentlicht.

4 Pisanello führte die Fresken des Gentile fort, der neu berufene Fra Giovanni Angelico da Fiesole malte die Kapelle

des heil. Sacramentes im Vatican, Antonio Averulino (Filarete) arbeitete die Thüren von St. Peter. Letztere abgebildet bei

A. Valentini, Basilica Vaticana I, tav. XX; Litta, Fam. Condulmeri, tav. II, und Didron, Annales archeologiques XXIII, pl. i38

(die Tafel mit St. Peter und Eugen IV.).

5 In der Grabschrift heisst es unter Anderem: »... concilii • basileensis • insolentiam • | adversus pontificiam • romanam

• potestatem | concilio • Florcntiae ■ celebrato • refrenavil • et • fregit | in • quo [ ioannes • palaeologus • gracciae • imperator i ro-

manum • caput • agnoscens | eius ■ pedibus • so • multasque • externas • et ■ remotas • nationes • humill(ime) • substravit . . .«

Gewidmet ist das durch reichen bildnerischen Schmuck ausgezeichnete Monument von der »congregatio ■ canonicor(um) ■ s •

georgii • in • Alga • venet(a)«, die den Papst als ihren Gründer bezeichnet. In neuerer Zeit mitgetheilt von Reumont, Ge-

schichte der Stadt Rom II, I, S. 527; vgl. Archivio Storico II (1889), p. 436.